历史学考研不仅是对知识储备的检验,更是对思维深度与学术视野的考察。2015年的历史考研真题在延续传统学科框架的也呈现出对跨学科整合能力与批判性思维的新要求。本文将从核心考点解析、命题趋势分析及备考策略建议三个维度展开,帮生构建系统性认知,提升应试效率。

一、核心考点的多维透视

2015年真题的命题逻辑围绕“基础性、综合性与时代性”展开,以下三类知识点构成核心框架:

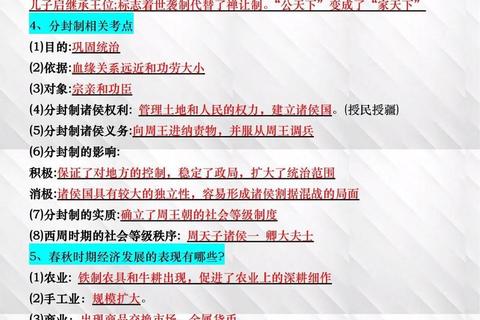

1. 政治制度史的纵向对比

真题中多次出现对中外政治制度演变脉络的考察。例如,关于“中国古代中央集权制度与西欧封建制度的异同”一题,要求考生从权力结构、社会基础、历史影响等层面展开对比。此类题目需考生掌握制度变迁的底层逻辑:如中国从分封制到郡县制的中央集权强化路径,与西欧通过契约关系形成的封建等级制度的差异。备考时需整理制度演变的“关键节点”(如秦汉、唐宋、明清的制度革新),并关联社会背景分析其意义。

2. 社会经济史的问题意识

真题中涉及“明清商品经济与资本主义萌芽”的论述题,要求考生突破传统“萌芽论”的单一视角,结合国内外学术争议(如“内卷化”理论、“大分流”假说)进行辩证分析。此类考点提示考生需关注史学界动态,理解经典理论(如马克思主义史学)与新兴范式(全球史、环境史)的对话。建议梳理近十年权威期刊的讨论焦点,例如黄宗智的“过密化”理论对传统经济史研究的冲击。

3. 思想文化史的跨学科关联

以“启蒙思想在近代中国的传播与变异”为例,题目要求考生结合思想史、传播学与社会史视角,分析西方理论如何在本土语境中被重构。此类题型强调“思想与社会互动”的研究方法,需考生掌握梁启超“淬厉采补”说、李泽厚“救亡压倒启蒙”等经典论断,并能联系具体事件(如新文化运动、科玄论战)展开论述。

二、命题趋势的三大转向

2015年真题的命制特点折射出历史学考研的演进方向,具体表现为以下趋势:

1. 材料分析题的比重提升

试卷中首次出现“结合考古报告分析商周社会结构”的题目,要求考生从二里头遗址的发掘资料中提炼历史信息。此类题型考察“史料实证”能力,需考生熟悉考古学基本方法(如类型学、地层学),并能将物质遗存与文献记载互证。建议备考时精读《中国考古学通论》,并练习从《史记》《资治通鉴》中提取关键信息。

2. 全球史视角的渗透

真题中“19世纪中国与日本的近代化路径比较”一题,要求跳出国别史框架,从东亚区域互动与国际秩序变迁的角度展开分析。这反映命题者对全球史范式的重视。考生需建立“大历史”思维,例如将晚清洋务运动置于19世纪全球工业化浪潮中,对比日本明治维新的政策选择与地缘政治环境差异。

3. 历史解释的开放性增强

部分论述题(如“如何评价辛亥革命的历史地位”)不再提供标准答案要点,而是鼓励考生基于史料提出独立见解。此类题目要求掌握“历史解释”的学术规范:既需引用茅海建、杨天石等学者的观点,也要体现个人批判性思考,例如从长时段视角讨论辛亥革命的制度遗产与社会局限性。

三、备考策略的实践路径

针对上述考点与趋势,考生需从知识重构、思维训练与应试技巧三个层面优化备考方案:

1. 建立“专题—脉络”知识体系

以专题为单位整合碎片知识。例如将“中国古代土地制度”细分为井田制、均田制、租庸调制、一条鞭法等子专题,梳理其演变逻辑与经济、政治因素的关联。

使用时间轴工具标注重大事件的因果链。例如绘制“1500—1900年中西交流大事记”,直观呈现地理大发现、传教士东来、战争等节点的互动关系。

2. 强化史学方法论训练

精读经典著作培养理论敏感度。推荐研读费正清《剑桥中国史》、布罗代尔《菲利普二世时代的地中海世界》,学习如何构建历史叙事框架。

通过模拟学术写作提升论证能力。例如选择“唐宋变革论”作为选题,尝试撰写一篇包含论点、论据与学术史回顾的小论文。

3. 优化答题策略与时间管理

针对材料分析题,采用“三步法”:提取关键词→关联知识点→构建逻辑链。例如面对一份明清契约文书,先识别土地交易信息,再联系“永佃权”“一田二主”等概念,最后分析其对农村生产关系的影响。

合理分配答题时间。建议名词解释每题控制在8分钟,论述题预留30分钟用于提纲撰写与论点深化。

以史为鉴 面向未来

历史学考研的本质是通过学术训练培养“理解变迁、阐释规律”的能力。2015年真题所体现的综合性、批判性与实践性导向,不仅为考生划定了备考坐标,更揭示了历史研究的当代价值——在回溯文明轨迹的过程中,锤炼独立思辨的学术品格,为应对复杂现实问题提供智慧镜鉴。