作为公安领域人才培养的顶尖学府,中国人民公安大学的研究生选拔考试以知识覆盖广、专业性强、实践导向突出著称。如何在有限时间内精准锁定核心考点、高效利用复习资料,并制定科学的备考策略,成为考生突破竞争壁垒的关键。本文将从考情分析、资源整合、方法优化三大维度,系统解析公大考研的底层逻辑与实战技巧。

一、核心考点的定位逻辑与学科权重解析

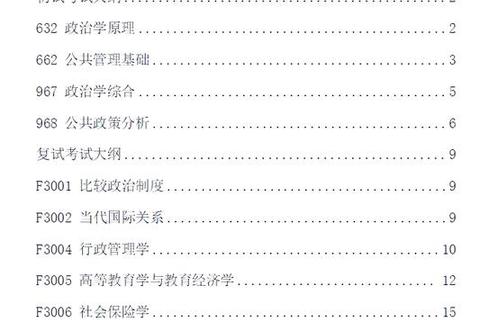

公大考研的命题方向紧密围绕公安学科体系的核心能力需求,考生需以考试大纲为纲,结合历年真题高频考点,构建学科知识框架。以公安学、法学、管理学等主流专业为例,核心考点的分布呈现以下规律:

1. 公安基础理论:包括公安学原理、治安管理学、侦查学等内容,占比约35%-40%。例如“社会治安综合治理体系”“侦查程序合法性”等概念需结合最新政策文件理解。

2. 法律知识模块:重点涵盖刑法、刑事诉讼法、行政法,占比约25%-30%。需注意《刑法修正案(十一)》《反有组织犯罪法》等新法条的关联性分析。

3. 时政与公安热点:占比约15%-20%,如“智慧警务建设”“大数据在犯罪预防中的应用”等议题,要求考生能结合理论提出实践对策。

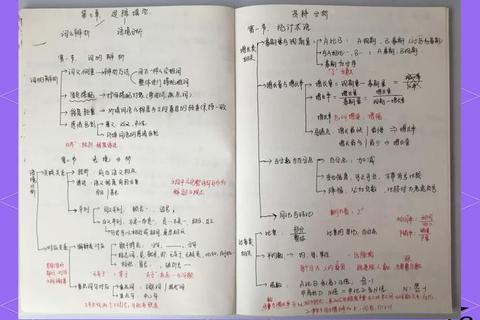

方法论依据:根据认知心理学中的“精细加工策略”,考生应通过思维导图梳理学科框架,标注近五年真题中重复出现3次以上的知识点,形成“高频考点图谱”。例如,2020-2023年法学综合卷中“正当防卫认定标准”连续四年以案例分析题形式出现,需重点强化。

二、复习资料的科学筛选与深度应用技巧

面对海量备考资料,考生需遵循“权威性、时效性、适配性”原则,构建三级资源体系:

1. 核心教材:以公大出版社指定教材为基础,如《公安学基础理论教程》《刑事诉讼法学》,需逐章制作知识点卡片,提炼每节的核心论点与关键词。

2. 真题库与模拟卷:近十年真题为必备资源,建议分两轮使用:首轮按题型分类练习(如名词解释、论述题),次轮限时全真模拟。同时关注“中国大学MOOC”等平台发布的公大教授专题讲座,捕捉命题趋势。

3. 扩展文献:参考《公安研究》《中国刑事法杂志》等核心期刊的年度综述,积累学科前沿观点。例如,针对“网络犯罪侦查”考点,可引用2023年《网络安全法》修订背景下的学术论文观点。

实践工具推荐:利用Anki记忆卡软件管理碎片化知识点,设置每日复习任务;使用Xmind软件绘制动态知识网络图,标注不同知识点在历年真题中的考查频次与形式。

三、备考周期规划与效率提升策略

科学的备考周期应划分为“基础强化(3个月)—专题突破(2个月)—冲刺模拟(1个月)”三阶段,每阶段设定明确目标:

1. 基础强化期:日均学习6-8小时,完成教材精读与框架笔记。采用“费曼学习法”,将复杂理论转化为通俗案例讲解(如用“社区警务网格化管理”解释治安社会化理论)。

2. 专题突破期:针对薄弱环节进行专项训练,例如法律条文记忆可运用“联想编码法”:将《刑事诉讼法》第112条“立案条件”与“112电话报警”建立联想记忆点。

3. 冲刺模拟期:每周完成2套全真模拟,使用“三遍复盘法”:第一遍纠错,第二遍归纳命题规律,第三遍提炼答题模板。

心理调适建议:根据耶克斯-多德森定律,适度焦虑有助于提升学习效率。考生可通过每日10分钟冥想、每周半日休整维持最佳状态,避免陷入“虚假疲劳”(长时间低效学习)。

四、真题解析的维度与答题规范训练

真题解析需突破“对答案”层面,从命题意图、评分标准、学术规范三重角度进行深度拆解:

避坑指南:避免“过度引申”(如将简单名词解释扩展为无关论述)、“逻辑断层”(分论点缺乏递进关系)、“学术失范”(引用文献未标注来源)三类常见错误。

公大考研不仅是对知识储备的检验,更是对信息筛选能力、学术思维能力和持续学习能力的综合考核。通过精准定位核心考点、高效整合复习资源、科学规划备考路径,考生可显著提升竞争优势。值得注意的是,备考过程中需始终保持对公安事业发展的使命感——这种内在驱动力,往往比单纯应试技巧更能激发持久的学习潜能。