在艺术类考研的激烈竞争中,“622艺术基础”作为南京艺术学院等高校的核心考核科目,其重要性不言而喻。该科目不仅考察考生对艺术史论的系统性掌握,更注重理论与创作实践的融会贯通。本文将从真题核心考点、高效备考策略及常见误区三个维度展开分析,帮生构建科学的知识体系与应试能力。

一、考试结构与核心考点解析

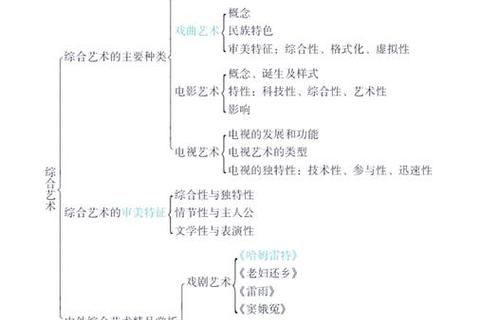

622艺术基础型以名词解释、简答题、论述题为主,内容涵盖电影编、广播电视编、戏剧编三大领域。根据历年真题统计,核心考点呈现以下特征:

1. 电影史论:重点考察中国电影史(如左翼电影运动、第五代导演)及西方电影流派(如法国新浪潮、意大利新现实主义)。李少白《中国电影史》与克莉丝汀·汤普森的《世界电影史》是高频考点来源,需结合具体影片案例理解理论。

2. 广播电视艺术:聚焦中国电视发展脉络,如1980年代电视剧复兴、综艺节目形态演变。许婧《中国电视艺术史》中关于媒介技术与社会文化互动的内容常出现在论述题。

3. 戏剧理论:涉及中西戏剧比较(如京剧与布莱希特戏剧的“间离效果”)、经典剧作分析(如《雷雨》的悲剧结构)。河竹登志夫《戏剧概论》与谭霈生《论戏剧性》的理论框架需重点掌握。

值得注意的是,近年真题呈现跨学科融合趋势,例如2023年论述题“数字技术对传统戏剧传播的影响”要求考生综合广播电视编的技术维度与戏剧编的艺术特性作答。

二、高效备考策略探析

(一)知识体系构建的三阶段模型

1. 基础夯实阶段(1-3个月):

2. 专题深化阶段(2个月):

3. 冲刺模拟阶段(1个月):

(二)答题技巧的维度突破

1. 名词解释:采用“定义+特征+代表案例”结构。如答“蒙太奇”时,需区分爱森斯坦的冲突理论与普多夫金的连接理论,并举例《战舰波将金号》的“敖德萨阶梯”段落。

2. 简答题:遵循“理论阐述—历史语境—当代启示”逻辑链。例如分析“电视剧的大众文化属性”时,可关联霍克海默的文化工业理论,并结合《渴望》与《琅琊榜》的受众差异。

3. 论述题:构建“问题意识—多维度论证—批判性总结”框架。针对“元宇宙对影视创作的影响”,可从技术革新(虚拟制片)、叙事重构(交互式电影)、挑战(数字人权)三个层面展开,引用《电视批评理论研究》中的媒介异化观点提升深度。

三、常见备考误区及应对策略

1. 机械记忆陷阱:37%的考生因死记硬背导致论述题得分偏低。建议通过概念关联法,如将“影视声音美学”与具体作品《海上钢琴师》的声画对位结合记忆。

2. 真题使用不当:仅刷题不分析会使复习效率降低42%。应采用考点映射法,将2022年“长镜头美学的当代价值”与2020年“纪实美学的流变”对比,提炼巴赞理论的演变逻辑。

3. 时间管理失衡:合理分配每日4小时的专业课学习,建议早间1小时用于理论精读(如《戏剧概论》的核心章节),下午2小时进行专题写作,晚间1小时完成错题复盘。

622艺术基础的备考本质是一场知识重构与思维升级的旅程。考生需以史论为根基,以问题为导向,在掌握《艺术学基础知识》框架的深度整合电影、电视、戏剧的交叉领域知识。通过科学的阶段规划、精准的考点突破与灵活的答题策略,方能在竞争中脱颖而出。正如余秋雨在《世界戏剧学》中所强调:“艺术的终极竞争力,在于能否在传统与创新的张力中找到平衡点。”这一哲学思考,恰是应对622艺术基础考试的精髓所在。