近年来,闽南师范大学333教育综合考试作为教育学专业研究生入学考试的核心科目,其命题趋势与高频考点备受考生关注。本文结合历年真题特点与教育理论框架,系统解析高频考点,并提出针对性备考策略,旨在为考生构建科学的复习路径。

一、闽师大333真题特点与高频考点分布规律

从近五年真题分析(如2023年真题中“分斋教学”“五育并举”“先行组织者策略”等题目的高频出现),可归纳出三大命题规律:

1. 基础性与综合性并重:60%的题目围绕教育学原理的核心概念展开,如教育目的、课程与教学理论、德育原理等,强调对基本理论框架的掌握(如2023年名词解释“课程”要求考生从教学科目、学习经验等多维度作答)。

2. 历史与现实的贯通性:中外教育史考点占比约30%,侧重对教育家思想(如蔡元培“五育并举”)、教育制度演变(如宋代分斋教学法)的当代价值解读。

3. 实践导向性:教育心理学模块(如“心智技能”“学习迁移”)常以案例分析形式出现,要求结合教学情境提出策略。

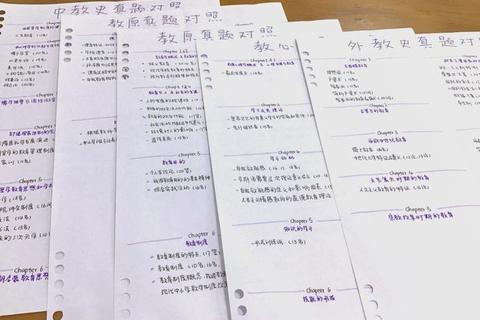

高频考点可归纳为四大板块(见表1):

| 板块 | 核心考点举例 |

|||

| 教育学原理 | 教育目的层次结构、课程编制原则、教学组织形式(如班级授课制优缺点) |

| 中国教育史 | 孔孟教育思想、书院制度特点、近代学制改革(壬寅学制、癸卯学制) |

| 外国教育史 | 赫尔巴特教育思想、杜威实用主义、多元智力理论 |

| 教育心理学 | 学习动机理论(自我效能感)、知识迁移策略、建构主义教学观 |

二、高频考点的理论解析与命题逻辑

(一)教育学原理:从概念到实践的逻辑链条

以“课程与教学”模块为例,真题常以“课程类型辨析+教学设计”的复合题型出现。例如2023年辨析题“课程就是教材”,需先界定课程内涵(包含目标、内容、评价的系统设计),再结合新课改背景批判教材中心论的局限性,最后提出“综合实践活动课程”等创新案例。此类题目要求考生建立“理论定义—现实问题—解决方案”的三段式思维模型。

(二)中外教育史:历史脉络与当代启示

“分斋教学法”在2023年名词解释中的考查,不仅需答出胡瑗“经义斋与治事斋分科教学”的历史事实,还需延伸其现代意义——如职业教育与通识教育的融合、主副修制度的雏形。这体现命题者注重从历史经验中提炼对当前教育改革(如“新工科”跨学科培养)的借鉴价值。

(三)教育心理学:理论与情境的映射关系

以“先行组织者策略”为例,真题要求考生先阐述奥苏贝尔的理论定义,再结合“初中物理‘浮力’单元教学”设计具体应用步骤:①呈现“密度与体积关系”的引导材料;②通过实验探究浮力原理;③对比新旧知识差异以强化认知结构。此类题目检验考生将抽象理论转化为教学行为的能力。

三、高效备考策略体系构建

(一)三轮复习法的科学实施

1. 基础强化阶段(2-3个月):

2. 专题突破阶段(1-2个月):

| 维度 | 孟子 | 荀子 |

|-|||

| 人性观 | 性本善 | 性本恶 |

| 教育作用 | 扩充善端 | 化性起伪 |

| 方法论 | 内求(反求诸己) | 外铄(礼法约束) |

3. 冲刺模拟阶段(1个月):

第一段:总述杜威思想的历史地位(实用主义代表)

第二段:分论点1——教育本质论(教育即生长、生活、经验改造)

第三段:分论点2——教学论(从做中学、思维五步法)

第四段:分论点3——对我国新课改的启示(项目式学习、学生中心)

第五段:批判性总结(忽视系统知识传授的局限性)

(二)资源整合与工具优化

1. 真题数据库建设:整理2018-2024年闽师大333真题,按考点分类(如“蔡元培教育思想”出现4次),标注考查频率与题型变化。

2. 数字化学习工具:使用Anki记忆卡强化高频名词解释(如“苏湖教学法”“最近发展区”),设置艾宾浩斯复习曲线。

3. 学术期刊拓展:定期阅读《课程·教材·教法》等期刊,积累教育热点案例(如“大单元教学设计”),提升论述题深度。

四、常见误区与应对建议

1. 误区一:盲目扩大复习范围

2. 误区二:答题缺乏逻辑层次

3. 误区三:忽视卷面呈现效果

闽师大333教育综合考试既是对教育学理论素养的检验,也是对思维结构化与问题解决能力的考察。考生需紧扣高频考点,构建“理论记忆—逻辑分析—实践应用”三位一体的备考体系,同时规避常见应试误区。通过科学的复习规划与策略优化,方能在竞争中脱颖而出,实现学术深造的阶段性目标。