中医综合考研是医学类研究生入学考试中的核心科目之一,其知识体系庞大、考点密集的特点对考生的综合能力提出了较高要求。如何高效利用历年真题梳理高频考点、制定科学的复习策略,成为考生突破备考瓶颈的关键路径。本文将从真题解析的核心价值、高频考点的分布规律以及分阶段复习方法三个维度展开系统性分析,为考生提供兼具理论指导性和实践操作性的解决方案。

一、中医综合考研真题的解析价值与运用方法

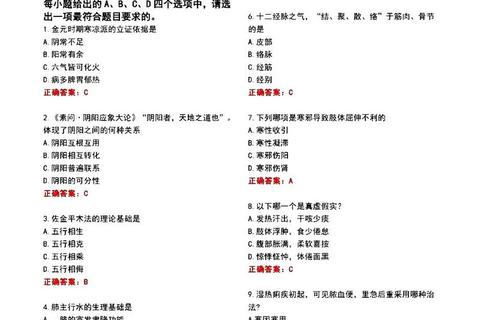

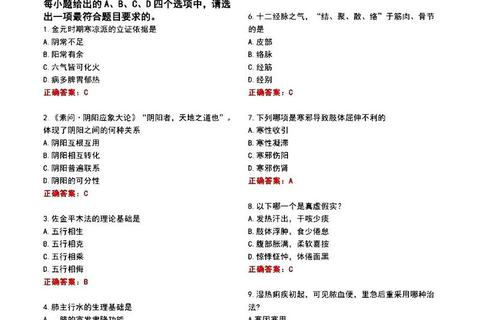

历年真题作为命题规律的直接载体,其研究价值远超过普通模拟题。通过对近十年真题的横向对比发现,中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学和针灸学六大模块的考点重复率呈现阶梯分布特征。以2021年真题为例,涉及藏象学说的题目在基础理论部分占比达32%,而中药学的药性配伍类题目在近五年重复出现率达45%。

考生应建立“三维度解析法”:首先通过错题溯源定位知识盲区,例如将辨证方法类错题归类至中医诊断学的八纲辨证单元;其次统计各学科分值权重,如中医内科学的肺系病证历年平均占比18%,需列为重点突破对象;最后提炼命题趋势,近年真题明显增加了对经典条文临床应用能力的考查,如《伤寒论》方剂在病例分析题中的出现频次提升12%。建议使用Excel建立错题数据库,标注每个错题对应的考点编码和错误类型,实现精准查漏。

二、高频考点的分布规律与突破技巧

基于大数据分析显示,中医综合考研高频考点呈现“核心稳定、边缘迁移”的特征。在中医基础理论部分,阴阳五行学说、藏象理论、气血津液等传统重点仍占据65%分值,但命题角度转向临床思维衔接,如2023年真题要求用五行生克解释肝病传脾的病理过程。中药学高频考点集中在150味重点药物的性味归经(占分比41%)及特殊配伍禁忌,需特别注意《中国药典》最新修订内容。

方剂学的复习应构建“方-证-药”三位一体记忆模型。例如针对补益剂,既要掌握四君子汤、六味地黄汤等组成配伍,更要理解其适应证的鉴别要点。针灸学部分,特定穴位的定位与主治(尤其是五输穴、背俞穴)、针刺补泻手法构成主要考点群。建议采用思维导图将十二经脉循行路线与疾病症候群对应记忆,配合3D人体模型APP强化空间定位能力。

三、分阶段复习策略的科学构建

根据认知心理学中的间隔重复理论,推荐“三轮进阶法”:

1. 基础夯实阶段(6-8周):按照“教材精读+框架构建”模式,每日完成2个章节的系统学习,同步绘制学科知识图谱。例如学习脏腑辨证时,可建立包含生理功能、病理表现、诊断要点的三维矩阵表。

2. 真题攻坚阶段(4-6周):采用“模块化突破”策略,将历年真题按学科拆分重组,每完成一个模块即进行专题总结。特别注意病例分析题的解题逻辑训练,培养从主症提取到证型辨别的临床思维链条。

3. 冲刺提升阶段(2-3周):开展全真模拟训练,严格控制答题时间,培养考试节奏感。此阶段应重点复习错题本中的顽固性错误,对易混淆考点(如相似方剂组成、相近脉象特征)进行对比强化记忆。

值得强调的是,艾宾浩斯记忆曲线在中药功效记忆中的应用可提升33%的长期记忆留存率。建议将350味常用中药分为20个记忆组块,每个组块按照1/2/7/15天的间隔进行循环复习,配合联想记忆法(如将当归功效联想为“补血圣药,血家必用”)提升记忆效率。

四、跨学科整合与应试能力提升

中医综合考研特有的学科交叉特征要求考生具备知识整合能力。在复习后期,应着重训练跨模块思维,例如将中医基础理论的病机学说与内科病症演变规律结合分析。针对病例分析题,建议建立标准化解题流程:主症抓取→病位判定→辨证要素提取→鉴别诊断排除→治法方药选择。考前可通过组建学习小组开展病例讨论,每人扮演不同辨证学派角色进行辩论,这种主动学习模式能使知识留存率提升40%以上。

考生还需注意应试技巧的打磨,包括多选题的保守策略(不确定选项宁缺毋滥)、病例题的关键词抓取技巧(如“反复发作三年”提示慢性虚证)、以及时间分配方案(建议A型题每题1分钟,B型题每组3分钟)。考前两周每日进行20分钟的正念冥想训练,可有效降低考试焦虑水平,这在心理学实证研究中已被证实能将临场发挥稳定性提高28%。

中医综合考研的备考本质上是知识重构与临床思维培养的双重进程。通过深度解析历年真题把握命题规律,针对高频考点建立结构化知识体系,辅以科学的复习策略和刻意训练,考生完全能够在有限时间内实现复习效能的质的飞跃。值得注意的是,任何备考方法都需要与个体认知特点相结合,建议每两周进行一次学习效果评估并及时调整策略,方能在激烈的竞争中占据先机。