对于备考华东政法大学传播学专业的考生而言,真题不仅是检验知识掌握程度的工具,更是洞察学科核心考点与命题趋势的重要窗口。本文将从真题解析出发,梳理传播学考试的核心框架,分析近年命题规律,并结合备考策略,为考生提供兼具理论深度与实践指导的参考方案。

一、核心考点解析:聚焦学科基础与前沿动态

华东政法大学传播学考试的题目设计始终围绕学科的核心理论与现实应用展开,既强调基础知识的扎实性,又注重对新兴议题的敏感度。

1. 传播学基础理论的关键地位

从近年真题来看,传播学经典理论始终占据较大分值比例。例如,议程设置理论、沉默的螺旋、使用与满足理论等高频考点反复出现,常以案例分析或论述题形式考查考生对理论内涵及现实解释力的理解。以2022年真题为例,要求考生结合“网络舆论事件”分析议程设置理论的适用性演变,这既需要考生复述理论框架,还需联系媒介环境变化(如社交媒体崛起)进行批判性思考。

2. 实务能力与学科交叉的融合

华东政法大学传播学考试注重实务与理论的结合。例如,新闻采编流程、传播法规、数据新闻制作等实务类题目常出现在简答题中。学科交叉特征显著,如法律传播(依托学校法学优势)、国际传播、媒介技术等领域的题目占比逐年增加。考生需关注传播学与法学、社会学、技术科学的交叉点,例如2023年真题要求分析“算法推荐对公众知情权的影响”,即涉及技术与法律规范的结合。

3. 前沿议题的动态渗透

近年真题中,与数字化转型相关的议题(如元宇宙、人工智能生成内容、短视频传播)成为论述题的焦点。这类题目不仅要求考生掌握基础概念,还需结合案例探讨传播模式的革新与社会影响。例如,2021年真题要求从“Z世代社交媒体使用习惯”切入,分析传播权力结构的变化,反映出命题组对年轻群体与媒介技术互动的重视。

二、命题趋势探究:从知识复现到思维深度的升级

通过对近五年真题的纵向对比,华东政法大学的传播学命题呈现出三大趋势:从单一知识考查转向综合能力评估、从静态理论复述转向动态问题分析、从学科内视角扩展到跨学科思维。

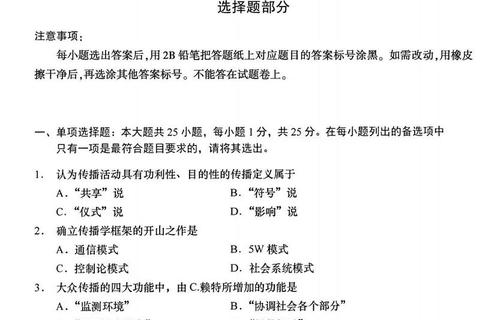

1. 题型设计的灵活化

选择题和名词解释题占比逐步缩减,而材料分析、案例分析及开放性论述题的比例显著增加。例如,2020年后的真题中,材料题常提供一段热点事件报道(如“虚假新闻的治理困境”),要求考生运用传播学理论提出解决方案,这种设计更强调知识迁移与问题解决能力。

2. 命题热点的时效性

真题内容与年度热点事件、政策动向高度关联。例如,“《网络安全法》对媒体内容生产的影响”“后疫情时代的健康传播策略”等题目均紧扣社会现实。考生需养成关注行业报告(如《中国新媒体发展报告》)、政策文件(如《“十四五”数字经济发展规划》)的习惯,从中提炼潜在考点。

3. 批判性思维的考查强化

命题方向逐渐从“现象”转向“批判反思”。例如,2023年真题要求评价“技术中立性在传播实践中的局限性”,考生需跳出技术决定论的框架,从权力、资本、文化等多维度展开论证。此类题目旨在区分机械记忆型考生与具备独立思辨能力的考生。

三、备考策略:构建“理论—实践—热点”三位一体框架

基于核心考点与命题趋势,备考需围绕知识体系构建、真题实练、热点追踪三个层面展开,形成系统化学习路径。

1. 夯实理论根基,建立知识网络

建议以《传播学教程》(郭庆光)、《网络传播概论》(彭兰)为核心教材,梳理传播学理论的发展脉络与核心概念,并制作思维导图整合基础理论(如传播模式、受众研究、效果研究)。需补充华东政法大学特色课程内容,例如法律传播、知识产权与传媒法规等相关知识点。

2. 真题精析与模拟训练

真题训练应避免“刷题式”重复,而是采用“三步法”:

3. 热点追踪与跨学科拓展

四、以真题为镜,预见备考方向

华东政法大学传播学考试的本质,是检验考生是否具备“解释现象—解决问题—预见趋势”的复合能力。通过系统解析真题,考生不仅能掌握高频考点,更能洞察命题组对学科前沿与社会需求的回应逻辑。备考过程中,需避免陷入“死记硬背”的误区,转而以主动思考与批判性分析为核心,方能在竞争激烈的选拔中脱颖而出。