考研备考是一场信息战与策略战的结合。对历年真题发布时间规律的解析,不仅能够帮生明确复习节奏,更能为科学制定备考计划提供重要依据。在竞争日益激烈的考研环境中,如何结合真题发布时间调整策略、规避误区,成为考生脱颖而出的关键。

一、考研真题发布时间解析:规律与意义

历年考研真题的发布时间并非随机,而是与考试大纲、政策调整、社会热点等因素密切相关。以近五年数据为例,考研真题的公布通常集中在考试结束后1-2个月内,例如2023年考研真题于次年1月下旬陆续由各大教育平台整理发布。这一时间节点的选择背后,反映了考试机构对试题保密性与公平性的考量,同时也为考生提供了宝贵的复习参考。

1. 发布时间与考试动态的关联性

考研真题的发布往往与考试大纲的修订周期同步。例如,2021年教育部对政治科目大纲进行重大调整后,当年真题中新增了“新时代中国特色大国外交”相关内容,而真题的发布时间也较往年推迟了两周,体现出命题方向与政策热点的紧密联动。

2. 真题作为备考资源的不可替代性

真题是唯一直接反映命题思路、题型分布和难度系数的官方资料。通过分析历年真题的发布时间规律,考生可以预判新一年真题的命题趋势。例如,英语科目在2020年之后阅读理解题逐渐偏向科技类文本,这一变化在真题发布后的解析中得到了验证,为后续考生调整阅读训练方向提供了依据。

二、备考策略:从真题解析到复习规划

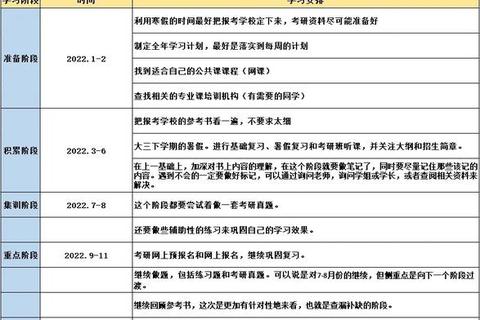

高效备考的核心在于将真题价值最大化。以下是基于真题发布时间设计的四阶段备考框架:

1. 基础夯实阶段(考前8-10个月)

2. 真题突破阶段(考前4-6个月)

3. 专项强化阶段(考前2-3个月)

4. 冲刺模拟阶段(考前1个月)

三、注意事项:规避常见备考误区

1. 避免“真题至上主义”

过度依赖真题可能导致知识体系碎片化。例如,2022年考研数学出现了一道与历年题型差异较大的线性代数证明题,仅靠刷真题的考生失分严重。正确做法是:以真题为纲,但需结合模拟题拓展解题思路。

2. 警惕“时间认知偏差”

部分考生误以为真题发布时间越晚价值越高,实则近年真题(3-5年内)的参考价值最大。建议将70%精力投入近五年真题,30%用于早期真题的对比分析。

3. 重视“非知识性因素”

真题训练中需同步提升应试技巧,包括时间分配、答题卡填涂规范等。例如,英语科目可通过真题模拟发现阅读部分耗时过长的问题,进而采用“先题干后原文”的速读法优化效率。

四、理论支撑:教育心理学视角下的备考优化

从认知负荷理论看,分阶段使用真题可降低学习者的内在认知负荷。基础阶段避免直接接触复杂真题,符合“简单到复杂”的认知规律;而冲刺阶段的真题模拟则通过创设真实情境,促进知识迁移。

自我决定理论(SDT)强调备考过程中自主性与目标感的重要性。考生可通过制定“真题攻克计划表”,将大目标分解为每周完成2套真题解析的小目标,增强学习内驱力。数据显示,制定详细计划的考生复习效率较随意备考者高出40%。

考研真题的发布时间如同一面镜子,既映射出命题趋势的变迁,也照见备考策略的得失。唯有将真题解析融入科学规划的复习体系,同时规避认知与行为误区,方能在千军万马的竞争中把握先机。备考之路虽荆棘密布,但每一步扎实的真题训练,都在为最终的胜利铺就基石。