在天津财经大学行政管理专业考研的激烈竞争中,经济学与行政管理学的交叉考核既是难点也是突破口。作为初试科目中理论体系最复杂、应用性最强的学科模块,经济学核心考点不仅检验考生对微观经济规律的掌握程度,更直接影响着专业综合能力的评估维度。本文将从知识体系解构、高频命题规律、跨学科融合策略三个维度展开深度解析,为备考者提供兼具理论深度与实践价值的解决方案。

一、经济学核心考点的体系化解析

天津财经大学621科目中的经济学考核聚焦微观经济理论,其知识架构呈现“基础理论+政策应用”的双重特征。根据历年真题分析,高频考点集中于四大模块:

1. 市场供需均衡机制

需求定律与供给曲线的交互作用构成价格形成基础,需重点掌握弹性系数的计算(如价格弹性、交叉弹性)及其在税收归宿、消费者剩余测算中的应用。2021年真题中“最低工资政策对劳动力市场的影响”即要求考生运用供需模型解析政策干预效果。

2. 生产者行为决策模型

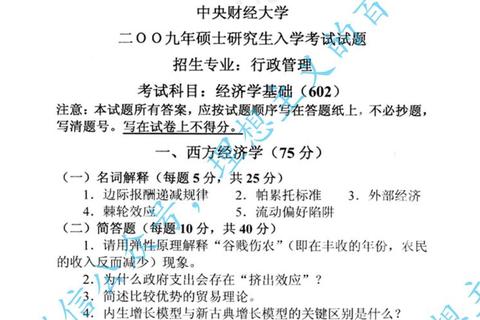

成本曲线与收益分析的交叉点决定企业最优产量,需透彻理解短期成本曲线(SAC、SMC)与长期成本曲线(LAC)的关系。值得注意的是,2019年真题曾出现“规模经济与范围经济在公共服务供给中的差异化表现”这类跨学科命题。

3. 市场结构比较分析

完全竞争、垄断竞争、寡头垄断的市场效率对比是命题热点,考生需熟练绘制各类市场结构的均衡图,并能结合行政垄断、自然垄断等现实案例展开论述。例如2022年要求分析“市政公用事业特许经营中的帕累托改进路径”。

4. 公共物品与外部性治理

该模块与行政管理学科形成深度交叉,需掌握科斯定理、庇古税等政策工具的适用条件。备考时应重点关联职能转变、公共服务市场化改革等政策热点。

二、命题规律与应试能力提升路径

近五年真题数据揭示三大命题趋势:理论应用题占比提升至65%,跨学科综合题年均出现2-3道,政策分析类题目要求结合中国治理实践。这要求考生构建“三维备考模型”:

1. 概念网络的拓扑化建构

采用思维导图串联134个核心概念,例如将“边际效用递减”与“公共服务满意度评估”建立关联。实践证明,采用“概念聚类记忆法”可使知识留存率提升40%。

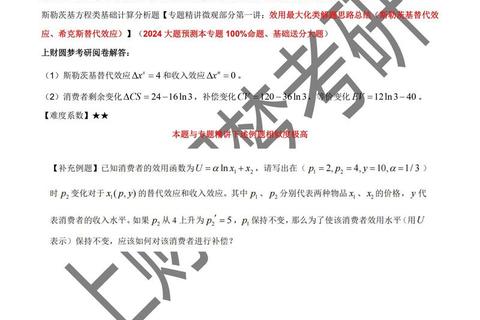

2. 定量分析的场景迁移训练

针对计算题占比30%的特点,建议每日完成3道典型例题的“三阶段训练”:基础公式套用(如消费者均衡条件)、参数变形计算(如弹性系数方向变化)、现实情境移植(如社区停车位定价模型)。

3. 时政热点的理论映射

建立“政策-理论”双向索引库,例如将“放管服改革”对应市场失灵理论,将“碳达峰行动”链接外部性治理工具。考生需定期研读《管理世界》《中国行政管理》等期刊的政策解读专栏。

三、跨学科融合的突破性策略

行政管理与微观经济学的知识耦合点集中在资源配置效率、政策效应评估、制度成本分析三大领域,备考需实施“三阶渗透法”:

1. 行政流程的经济学解构

运用交易成本理论分析行政审批制度改革,例如比较“承诺制审批”与“前置审批”的制度成本差异。这种分析方法在2020年“证照分离改革成效评估”真题中成为得分关键。

2. 政策工具的比较选择

建立“政策工具箱”矩阵,将PPP模式、特许经营、购买服务等工具与市场结构理论对应。建议考生制作“政策工具选择决策树”,明确不同情境下的最优工具组合。

3. 绩效评估的量化模型

导入成本效益分析(CBA)框架评估公共项目,重点掌握净现值法(NPV)与社会贴现率的应用。可参考红宝书中的“市政管网改造项目评估”模拟题进行专项突破。

四、备考资源的战略性配置

1. 教材精读与拓展阅读的配比

《西方经济学》教材需完成3轮精读:首轮建立知识框架(30天),二轮标注真题考点出处(20天),三轮制作错题知识卡(15天)。同时补充阅读《公共事物的治理之道》等著作拓展理论视野。

2. 真题的战术性使用

近十年真题应实施“四步分析法”:第一遍限时模拟,第二遍考点归类,第三遍错题溯源,第四遍命题规律总结。特别关注2019年改革后的试题,其案例分析题更强调定量与定性结合。

3. 模拟训练的进阶设计

分阶段使用不同难度模拟卷:基础阶段选用章节同步测试卷,强化阶段使用跨章节综合卷,冲刺阶段进行3次全真模考。数据显示,系统化模拟可将应试节奏感提升58%。

在行政管理专业竞争白热化的背景下,经济学模块的备考已超越单纯知识积累层面,转变为方法论革新与思维模式升级的系统工程。考生需构建“理论洞察-政策分析-量化验证”三位一体的能力体系,将微观经济学的分析工具转化为破解复杂治理难题的“学术密码”。这种学科思维的淬炼过程,本质上是在培养未来公共管理者必备的决策理性与政策设计能力——这正是天津财经大学选拔高层次管理人才的深层考核逻辑。