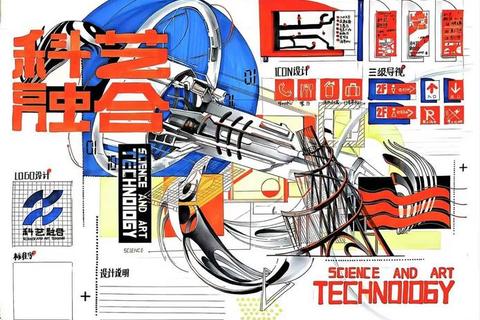

在当代艺术与设计教育领域,科技与艺术的融合已成为推动学科发展的重要引擎。这一趋势不仅重塑了艺术创作的边界,更深刻影响着考研快题设计的命题方向与备考策略。以下从融合逻辑、真题解析、设计策略三个维度展开论述,为考生构建系统化的备考框架。

一、艺术与科技融合的学科逻辑与命题导向

学科交叉的必然性源于社会需求与教育目标的变革。中国美术学院创新设计学院提出的“艺术、科技、商业”三维融合模式,印证了现代设计教育对复合型人才的需求。这种融合在考研命题中表现为两大特征:

1. 技术介入的艺术重构:如2024年国美真题《合成生物与人工自然》要求考生将传统“天人合一”理念与基因编辑、人工智能等技术结合,通过视觉语言探讨边界。此类题目强调对新兴技术的符号化转化能力。

2. 跨媒介叙事能力:清华大学交叉学科项目提出的“三进三出”培养原则,映射到快题设计中即要求考生掌握交互装置、数字建模等跨媒介表达技能。例如武汉理工大学真题要求以仿生元素设计智能产品,需同时展现生物形态美学与功能逻辑。

学科融合的深层逻辑在于解决“技术理性与人文感性”的二元对立。如媒介与交互研究所提出的“算法驱动的体验创新”,实质是通过技术手段实现艺术表达的精确化与可量化,这要求考生建立“技术工具库”与“美学语汇库”的双向链接。

二、真题解析:科艺融合的实践路径

从近年代表性真题中可提炼出三类解题范式:

1. 概念转译型(如国美《自我对话》)

2. 场景应用型(如武汉理工仿生机器人设计)

3. 思辨型(如2024国美《合成生物与人工自然》)

三、快题设计的科艺融合策略

基于真题规律,考生可从以下维度构建备考体系:

1. 技术语汇储备

2. 叙事结构创新

3. 视觉语法优化

4. 批判思维训练

四、教育培养的系统化支撑

院校培养体系的革新为考生提供了方法论基础。中国美院创新设计学院的“两年基础+两年项目制”模式,强调从技术认知到整合应用的渐进路径。考生可模拟该过程:

1. 基础阶段(1-3个月):

2. 进阶阶段(4-6个月):

3. 冲刺阶段(7-12个月):

艺术与科技的融合绝非简单叠加,而是通过设计思维重构技术的人本价值。从国美“重建设计人文”的目标,到清华“艺科融合引领者”的定位,院校教育改革与考研命题趋势共同指向一个核心:培养能驾驭技术变革、传递人文温度的新一代设计者。考生需在备考中构建“技术认知-美学表达-价值判断”的三维能力矩阵,方能在快题设计中实现真正的科艺融合创新。这种创新不仅关乎考试成败,更是应对智能时代设计范式变革的必由之路。