在备考管理类联考的过程中,真题解析与高频考点提炼是提升应试能力的重要抓手。通过系统分析2015年管理类联考数学真题,考生不仅能掌握题目背后的命题逻辑,还能梳理出核心知识框架,从而精准分配复习精力。本文将从真题特点、高频考点分布、解题策略三个维度展开论述,并结合备考实践提出可操作的提升方案,帮生实现高效突破。

一、2015年管理类联考数学真题特点分析

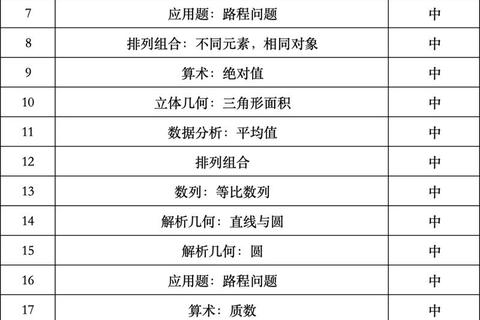

2015年管理类联考数学部分共25题,涵盖算术、代数、几何、数据分析四大模块,整体难度处于中等偏上水平。其中,条件充分性判断类题目占比显著(共7题),这类题型要求考生对数学概念与逻辑推理能力进行双重考核,例如第15题通过不等式关系判断条件是否充分,需结合数轴分析法快速锁定解集范围。

在命题风格上,该年度试题呈现出两大特征:一是知识点交叉融合,如第22题将排列组合与概率计算结合,需考生灵活运用乘法原理与事件独立性原则;二是实际应用场景强化,例如第18题以工程进度为背景设计方程应用题,要求考生从文字中抽象出数学模型。这些特点与近年命题趋势高度吻合,说明真题分析对把握考试方向具有重要参考价值。

二、高频考点提炼与命题规律总结

通过对近十年真题的横向对比,管理类联考数学的高频考点可归纳为以下五类:

1. 代数方程与不等式

涉及一元二次方程求根、绝对值不等式求解、分式方程应用等。例如2015年第6题通过韦达定理逆向推导方程参数,需注意判别式隐含条件的验证。

2. 几何图形与空间关系

平面几何中三角形、圆形的面积周长计算是重点,立体几何侧重长方体与球体的体积关系。如第10题考查圆锥体体积比例,需熟练运用相似图形缩放原理。

3. 概率与数据解释

古典概型、独立事件概率、数据图表分析(如饼图、折线图)出现频率较高。第24题通过直方图分析数据分布,需掌握众数、中位数的快速判定技巧。

4. 数列与函数性质

等差数列/等比数列通项公式、函数单调性与极值判断是核心考点。第12题通过递推公式确定数列类型,需注意验证初始项是否符合规律。

5. 应用题建模能力

行程问题、工程效率、利润计算等现实场景题目占比约30%。解题关键在于设立合理变量,将文字转化为数学表达式,例如第20题需构建二元一次方程组求解合作时间。

命题规律显示,80%的题目聚焦于上述核心模块,且每年约有15%的题目通过改变条件设置或数据参数实现考点复用。建立以高频考点为骨架的知识网络,能有效提升解题效率。

三、真题解析方法论与解题技巧

1. 条件充分性判断题的拆分策略

遇到条件(1)与条件(2)的组合判断时,优先验证单一条件是否充分。例如2015年第17题中,条件(1)单独即可推出结论,而条件(2)需结合(1)才能成立,此类“嵌套逻辑”需通过代入反例法排除干扰选项。

2. 几何题的图形辅助法

对于平面几何问题,可快速绘制简图标注已知条件。如第8题涉及圆与直线的位置关系,通过画图可直观判断切点数量,避免纯代数计算的时间损耗。

3. 数据题目的快速估算技巧

遇到复杂百分比或比例计算时,采用近似值法缩短计算步骤。例如第23题要求比较两种投资方案的收益率,可将小数转化为分数形式简化运算。

4. 错题归因与知识补漏

建立错题档案时,需标注错误类型(如公式误用、审题偏差、计算失误),并关联对应知识点。例如将多次出错的排列组合题归类至“分步计数原理应用薄弱区”,针对性强化训练。

四、基于高频考点的备考策略优化

1. 三轮复习法的时间分配

2. 知识框架的视觉化构建

使用思维导图串联核心概念,例如将“概率”分支延伸至“古典概型→伯努利试验→正态分布”,强化知识点间的逻辑关联。研究表明,图像记忆可提升30%以上的长期记忆留存率。

3. 动态调整的优先级管理

根据模考结果将知识点分为“优势区”“波动区”“薄弱区”。对于波动区(如数列与不等式交叉题型),投入40%的复习时间进行专项突破;对已掌握的代数计算题,仅需每周一次巩固练习。

五、从真题解析到能力迁移的关键路径

管理类联考数学的备考本质是策略性学习能力的养成过程。通过深度解析2015年真题,考生可清晰识别命题者的能力考查意图——不仅是数学知识的再现,更是逻辑思维与决策效率的比拼。建议考生以高频考点为纲,结合个性化错题分析制定复习计划,同时注重模拟实战中的时间分配训练。当知识储备与解题技巧形成正向循环时,应试能力的质变将水到渠成。