作为法学领域最具含金量的考核路径之一,中国人民大学法学学硕研究生入学考试始终以"深度考察学科素养、精准筛选学术潜力"著称。面对每年仅个位数的录取比例,考生需在浩瀚的法学知识海洋中构建系统认知,更要掌握将理论转化为学术表达的密钥。本文将从近五年真题规律中提炼命题逻辑,结合认知心理学原理拆解备考方法论,为考生绘制一份兼顾战略高度与战术精度的备考路线图。

一、真题解析:破译命题密码的三重维度

近五年命题呈现出"基础考点稳定化、学科交叉常态化、现实关切显性化"的特征。宪法学领域连续三年考查基本权利限制的合宪性审查,2019年"比例原则在疫情防控中的适用"与2021年"算法歧视的宪法救济"两题,折射出命题组对规范宪法学方法论的高度重视。此类题目要求考生既能准确复述比例原则的三阶理论,又能结合突发公共卫生事件或数字经济场景展开规范分析。

民法命题呈现明显的"请求权基础思维"导向,2022年"混合担保中债权人实现债权的路径选择"一题,表面考查《民法典》第392条,实则检验考生能否运用王泽鉴教授倡导的鉴定式案例分析法。这种命题方式将法条记忆、理论体系与案例推演熔于一炉,暗示单纯的条文背诵已无法应对考核要求。

在法理学领域,命题组持续关注法治中国建设的实践命题。2023年"全过程人民民主的法治保障机制"一题,要求考生将德沃金的整全法理论与我国政治实践相结合。这种将西方法学理论本土化的考查方式,既检验考生的比较法视野,又考察其理论联系实际的能力。

二、备考策略:构建四维联动的学习系统

基于信息加工理论,建议考生采用"概念图谱—学说脉络—规范体系—案例库"四位一体的知识建构模式。首先运用XMind等工具绘制部门法概念图谱,例如在刑法总论中建立"构成要件该当性—违法性—有责性"的三阶思维导图。继而通过学说史梳理把握理论发展脉络,如合同法领域从意思表示理论到信赖保护原则的演变轨迹。

在记忆策略上,可依据艾宾浩斯遗忘曲线设计滚动复习计划。将《考试分析》核心内容划分为40个知识模块,每个模块学习后分别在第1、3、7、15天进行四次强化。针对程序法记忆难点,建议采用"流程图+口诀法"双轨记忆,例如用"立送审执监"五字诀记忆民事诉讼程序阶段。

答题能力训练应遵循"输入—转化—输出"的认知规律。每周进行三次限时写作训练,初期侧重观点提炼(30分钟/题),中期加强论证结构(45分钟/题),后期模拟考场环境(60分钟/题)。特别注意培养"命题人思维",通过逆向工程拆解参考答案的论证层次,逐步形成"论点鲜明、论据充分、论证严谨"的学术表达范式。

三、核心考点:聚焦六大重点领域

宪法学方面,基本权利限制的合宪性审查、宪法解释方法、中央与地方关系构成三大支柱考点。需重点掌握合宪性推定原则的适用边界,以及比例原则在具体案例中的四步审查法。近年涉及香港国安法、监察体制改革等现实议题的命题,要求考生熟悉宪法与部门法的衔接机制。

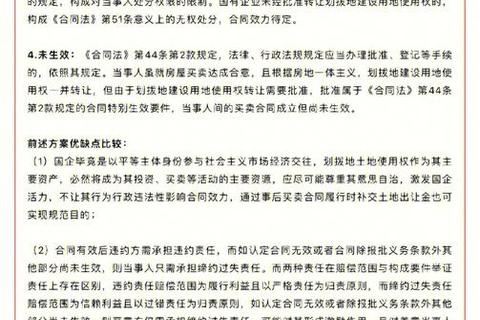

民法领域,物权变动模式、合同效力体系、侵权责任构成要件持续占据考查重心。特别需关注《民法典》司法解释的最新动态,例如担保制度司法解释对非典型担保的规制。在婚姻家庭编,应着重准备身份法律关系与财产关系的交织问题。

刑法备考应确立"总论指导分论"的学习路径。犯罪构成理论中,需辨析客观归责理论与相当因果关系说的适用差异。在分论部分,金融犯罪、网络犯罪、职务犯罪构成高频考点集群,例如帮助络犯罪活动罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的界分标准。

行政法则呈现出"传统理论+前沿问题"的考查特点。既要夯实行政行为合法性审查标准、行政诉讼举证责任分配等基础理论,也要关注数字建设中的新型法律问题,如算法行政的程序规制、自动化决策的司法审查路径。

法理学与法治理论部分,"法治中国建设"主题贯穿近三年命题。考生需系统掌握习近平法治思想的核心要义,并能运用法的价值冲突解决原理分析具体法治实践。对法律与科技、法律与道德等经典命题,应准备不少于三种学术流派的观点。

法制史考查呈现"制度沿革+法律文化"的双重维度。除掌握重要法典的体例创新(如《唐律疏议》的篇章结构),还需理解特定法律制度背后的文化逻辑,如"春秋决狱"反映的经义折狱思想。近年对革命根据地法制建设的考查频次增加,需熟悉《中华苏维埃共和国宪法大纲》等文献的历史地位。

四、临场应对:学术表达与时间管理的艺术

试卷评阅数据显示,论述题得分差异主要源于论证的体系性与文献运用能力。建议采用"金字塔结构"组织答案:顶层明确核心命题,中层搭建学说争鸣,底层填充规范依据与典型案例。例如在分析"数字人权的法律保护"时,可先界定概念外延,再比较刘志强教授的"第四代人权说"与马长山教授的"权利重构论",最后结合《个人信息保护法》具体条款展开论证。

时间分配应遵循"334"黄金法则:3分钟审题构建思维导图,30分钟完成基础题,40分钟攻克论述题。遇到知识盲区时,运用"概念置换法"将陌生命题转化为熟悉理论,如将"数据产权"问题置于物权法定原则框架下分析。卷面书写务必保持学术规范,引注重要观点时宜采用"通说认为...但亦有学者主张..."的平衡表述。

这场学术长跑考验的不仅是知识储备,更是方法论自觉与思维品质的锤炼。当考生能将规范文本的精准解读、理论学说的批判吸收、现实问题的法律建构融会贯通时,便真正具备了叩开人大法学院大门的学术底气。记住,每一道真题都是与命题人的深度对话,每一次案例分析都是向法律人思维的进化跃迁。