在教育领域,真题与模拟题始终是备考过程中不可忽视的两大工具。它们共同服务于知识巩固与能力提升,却在设计逻辑、应用场景及实际效果上存在显著差异。理解这种差异,不仅有助于优化学习策略,更能帮生精准把握考试方向,从而在有限时间内实现效率最大化。

一、真题的核心属性与命题逻辑

真题指历次考试中实际使用过的题目,其最大价值在于“真实性”。它直接反映了考试机构的命题偏好、难度梯度以及评分标准,是研究考试规律的第一手资料。

1. 考点侧重:稳定性与代表性

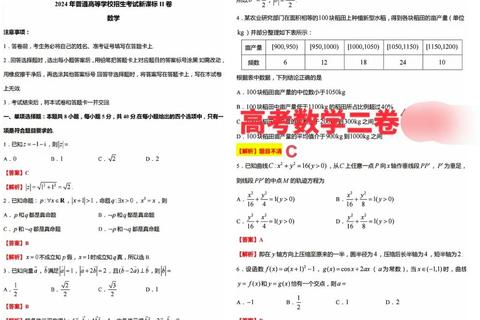

真题的考点分布通常呈现稳定性。以高考数学为例,函数与导数、立体几何、概率统计等模块的占比长期保持相对固定,这源于学科核心素养的考核要求。真题的命题团队在筛选知识点时,往往遵循“重点恒重”原则,即核心概念和关键能力会通过不同题型反复出现。例如,英语阅读理解中的主旨题和细节题几乎每年必考,这是由语言能力评估的基本逻辑决定的。

2. 命题思路:权威性与导向性

真题的命题过程经过严格论证,通常由学科专家、教育测量学者共同参与,确保题目既能区分考生水平,又符合课程标准。例如,托福听力真题的对话场景设计(如学术讨论、校园服务)直接对应真实留学场景,其语速、口音和题目陷阱均经过标准化测试。这种设计使得真题不仅是知识检测工具,更是考试文化的载体。

实践建议:考生应优先分析近5年真题,归纳高频考点与常见陷阱,建立“考点—题型—解题技巧”的对应关系。例如,针对历史材料分析题,可通过真题总结出“时间线索定位”“观点对比法”等策略。

二、模拟题的功能定位与设计逻辑

模拟题是教育机构或个人根据考试大纲编写的练习题,其核心目标是“预测性”和“拓展性”。优秀的模拟题需在贴合真题风格的基础上,补充新视角或新题型,但过度偏离真题逻辑的模拟题反而可能误导备考方向。

1. 考点侧重:创新性与补充性

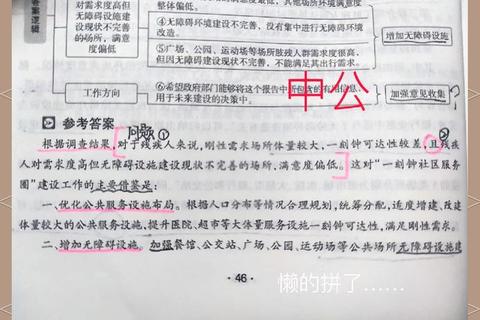

模拟题常尝试引入真题未覆盖的“边缘考点”或新兴热点。例如,在公务员考试申论模拟题中,可能出现当年政策文件中的新提法(如“乡村振兴2.0”“碳中和路径”),以帮生拓展知识面。这类题目的风险在于可能夸大非重点内容,导致备考精力分散。

2. 命题思路:灵活性与风险性

模拟题的命题质量参差不齐。部分机构为吸引关注,刻意提高题目难度或设计冷门考点,例如将大学数学知识融入高考数学模拟题。这种“超纲”题目虽能短期内制造焦虑感,却可能干扰考生对真实考试难度的判断。

实践建议:选择模拟题时应关注其与真题的契合度。可参考以下标准:

三、真题与模拟题的协同使用策略

两类题型的核心区别决定了其互补关系:真题用于“精准定位”,模拟题用于“查漏补缺”。

1. 备考阶段的分工

2. 避免常见误区

案例参考:某省高考状元在分享备考经验时提到,其80%的时间用于分析真题错题,仅用20%时间完成精选模拟题,最终在薄弱模块(如语文文言文翻译)实现显著提分。

四、教育理论视角下的题目选择逻辑

从认知心理学角度看,真题的作用符合“刻意练习”理论——通过反复接触高代表性任务,强化大脑的解题模式识别能力;而模拟题则更接近“迁移学习”,即在新情境中应用已有知识,提升思维灵活性。

布鲁姆教育目标分类法(Bloom's Taxonomy)为两类题型的使用提供了理论依据:

真题与模拟题的本质差异,源于其设计目标的不同:前者是考试规律的“晴雨表”,后者是能力拓展的“试验田”。对考生而言,关键在于建立“以真题定方向,以模拟题补短板”的备考逻辑,避免陷入盲目刷题的误区。唯有将两类工具的科学性与实用性相结合,才能在竞争性考试中最大化自身优势,实现从“知识积累”到“能力输出”的跨越。