在应试教育体系中,真题解析始终是考生提升成绩的黄金钥匙。通过对历年真题的系统梳理与深度剖析,不仅能精准把握命题方向,更能有效构建知识网络,实现从理论认知到实战应用的无缝衔接。本文将围绕真题解析的价值定位、核心考点识别、高频题型破解及科学备考策略四大维度,为考生提供兼具理论支撑与实践指导的备考方案。

一、真题解析的价值定位与多维功能

1. 命题规律的可视化呈现

通过对近五年至十年真题的纵向分析,考生可清晰识别命题者的出题偏好。例如在会计类考试中,《初级会计实务》近五年高频出现存货计价、固定资产折旧等核心概念,而《经济法基础》则持续聚焦增值税、合同法等实务板块。这种规律性分布为考生划定了明确的复习边界,避免陷入“全面撒网”的低效备考模式。

2. 知识体系的动态校准

真题解析并非简单重复练习,而是通过错题归因实现知识漏洞的精准修复。建议建立三维错题档案:概念性错误(如混淆权责发生制与收付实现制)、计算性失误(存货周转率公式错用)、审题偏差(忽略题目中的时间限定条件)。每轮复习时对错误类型进行聚类分析,形成个性化的知识补强方案。

3. 应试能力的阶梯式提升

通过真题模考可显著优化时间管理能力。以《经济法基础》75分钟考试为例,建议将题型拆解为单选题(1.5分钟/题)、多选题(2分钟/题)、判断题(0.5分钟/题)进行专项计时训练。同时针对不定项选择题设计“关键词速记法”,如票据法题目中“背书连续”“付款请求权”等核心术语的快速识别技巧。

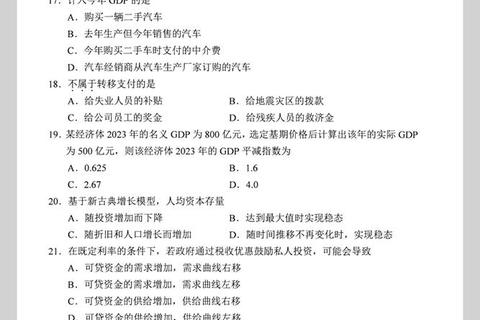

二、核心考点的识别方法与分布特征

1. 高频考点的聚类分析

统计显示,核心考点往往呈现“二八定律”——约20%的知识点贡献80%的分值。在教育类考试中,如教师资格证《教育知识与能力》科目,认知发展理论、学习动机模型、德育原则等六大模块占据近70%分值。考生可通过制作考点热力图,用不同颜色标注近五年出现频次,形成视觉化复习指引。

2. 跨学科考点的关联映射

部分综合性考试存在知识点交叉现象。例如CPA《战略》科目中的SWOT分析模型,既可单独作为简答题考点,又能与《财务成本管理》中的企业估值模型结合形成案例分析题。建议建立跨科目知识索引表,标注每个考点的可能出题形态及关联知识点。

3. 政策敏感型考点的追踪机制

对于法律类、财税类考试,需特别关注时效性强的考点。如2024年个人所得税专项附加扣除标准调整、民法典合同编司法解释等新规,往往成为命题热点。建议设置政策更新日历,定期查阅财政部、人社部等官网公告,确保知识库的动态更新。

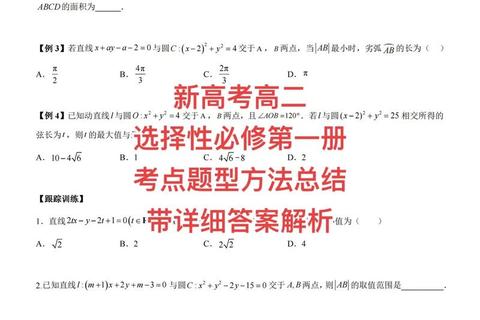

三、高频题型的解题范式与技巧升级

1. 客观题的速解策略体系

2. 主观题的逻辑构建模板

针对案例分析题,推荐使用“三步递进法”:

① 事实锚定:用下划线标出题干中的关键数据与法律事实;

② 法条链接:在草稿纸快速书写可能适用的法律条文序号;

③ 结论推导:采用“大前提—小前提—结论”的三段论结构组织答案。例如在处理合同法纠纷时,先陈述《民法典》第562条关于合同解除的规定,再对应案例中的履约情况,最后得出是否支持解除的结论。

3. 计算题的精准度提升方案

建立“双轨校验机制”:首先按常规步骤解题,随后用逆向代入法验证结果合理性。如财务比率计算中,在得出流动比率2:1后,可反向推算流动资产与流动负债的构成是否匹配行业特征。同时建议掌握估算技巧,如存货周转天数=365÷周转次数的心算方法,用于快速检验计算器结果的合理性。

四、科学备考的阶段性实施方案

1. 基础夯实阶段(考前3-6个月)

2. 能力强化阶段(考前1-3个月)

3. 冲刺优化阶段(考前1周)

真题解析的本质是搭建起理论认知与实战应用的转化桥梁。通过建立“数据化分析—结构化记忆—场景化应用”的三维备考体系,考生不仅能有效提升应试成绩,更能培养出可持续的终身学习能力。在智能化备考工具日益普及的今天,建议结合AI错题分析系统(如高顿CPA智能题库)与传统深度学习方法,打造个性化、精准化的备考方案,让每一道真题都成为通向成功的坚实台阶。