在竞争激烈的考研大军中,山东大学化学专业因其深厚的学术积淀和优质的科研平台,每年吸引着众多学子报考。面对涵盖四大化学(无机化学、有机化学、物理化学、分析化学)的庞大知识体系,如何高效利用历年真题这一备考"黄金资源",成为决定考生能否脱颖而出的关键因素。本文通过系统梳理近五年真题规律,结合学科核心知识框架,为考生揭示最具价值的突破路径。

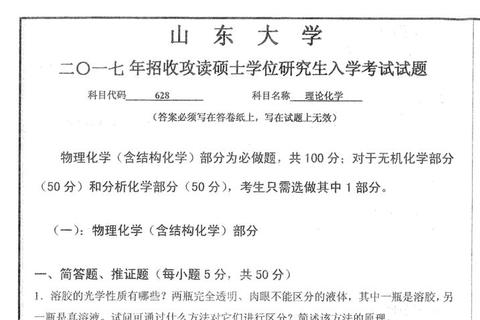

一、真题结构解析与命题特征

山东大学化学考研试卷采用"基础题型+综合应用题"的梯度设计模式。基础题型(占60%)着重考查《无机化学》中的原子结构与周期律、《有机化学》的立体化学概念、《物理化学》的热力学三大定律等核心知识点。这类题目往往以选择题、填空题形式出现,要求考生对基础概念具备精准把握能力。

在综合应用层面(占40%),命题组偏好通过实验设计与现象分析考查知识整合能力。例如2022年真题中,将有机合成路线设计与红外光谱特征峰解析相结合,既考察逆合成分析思维,又检验仪器分析知识的应用能力。这类题目常以论述题形式呈现,要求考生建立跨章节的知识网络。

值得关注的是,近三年试卷中计算题分值占比稳定在25%-30%,主要集中在物理化学的化学动力学、电化学章节。命题者常通过设置多步骤运算考察学生的公式推导能力,如2021年要求根据过渡态理论计算反应活化能,并分析温度对反应速率的影响。

二、学科核心知识点图谱

无机化学模块中,晶体场理论每年必考,特别是八面体场中d轨道分裂能的计算及其对配合物性质的影响。2020-2023年连续四年出现相关计算题,涉及CFSE(晶体场稳定化能)的求算及光谱化学序列应用。考生需重点掌握强场/弱场配体对分裂能的影响规律。

有机化学部分,亲核取代(SN1/SN2)与消除反应(E1/E2)的机理辨析是永恒考点。近五年真题中,有三年要求通过反应条件设计区分反应类型,两年要求预测产物立体构型。建议考生建立"底物结构-反应条件-机理类型"的三维分析模型,辅以典型反应实例强化记忆。

物理化学的热力学第二定律应用场景持续升温,特别是吉布斯自由能变与相平衡的关联分析。2023年真题中出现的"水在不同压力下的相变温度计算",要求考生灵活运用克劳修斯-克拉佩龙方程,这类跨知识点综合题已成为区分考生水平的重要标尺。

分析化学方面,光谱分析法与电化学分析构成命题双核心。紫外-可见光谱的定性定量分析几乎每年必考,重点在于掌握朗伯-比尔定律的适用条件及偏离因素。近年真题中多次出现"标准加入法消除基质效应"的实际案例解析,凸显对分析方法实际应用能力的考查趋势。

三、高频题型突破策略

针对反复出现的机理推导题,建议采用"结构决定性质"的逆向思维法。以2021年有机化学压轴题为例,题目给出某芳香族化合物硝化反应的区域选择性,要求解释定位效应。解题时应先分析取代基的电子效应,再结合空间位阻因素,最后通过共振式推导验证结论,这种分步解析法能有效提高答题完整度。

计算题的突破要点在于建立标准化解题流程。以物理化学中的电极电势计算为例,可分三步走:首先确定标准电极电势,其次用能斯特方程修正浓度影响,最后处理温度变化带来的影响。通过将复杂问题分解为可操作的步骤,既能提高计算准确率,又能避免步骤分流失。

对于综合性实验设计题,推荐使用"目标产物逆向推导法"。面对有机合成路线设计时,先明确目标分子结构特征,识别关键官能团,然后逆向拆解为可获得的中间体。结合真题中频繁出现的格氏试剂应用、Diels-Alder反应等考点,建立常见合成模块库可显著提升解题效率。

四、备考规划与资源整合

建议将复习周期划分为三个阶段:基础强化期(3个月)重点攻克指定教材中的定理公式,配合章节习题巩固;真题突破期(2个月)按年份纵向刷题,同时建立错题本记录典型失分点;冲刺模拟期(1个月)进行跨章节知识整合,重点演练近三年真题中的创新题型。

在资料选择上,除官方指定教材外,应重点关注山东大学化学学院近年发表的教研论文,特别是涉及新能源材料、绿色合成等前沿领域的科研成果。这些内容往往成为命题人设计综合应用题的重要素材来源。化学教育类核心期刊中的实验教学案例解析,能为应对创新题型提供解题思路启示。

考生需特别注意时间管理策略:选择题控制在90秒/题,计算题不超过8分钟/题,留足30分钟用于检查关键步骤。通过模拟考试发现,合理的时间分配能使总分提升10-15分。建议每周进行一次全真模拟,使用答题卡规范书写,培养考试节奏感。

通过对真题规律的深度解构可见,山东大学化学考研不仅考查知识储备量,更注重学科思维的培养。考生应在掌握核心考点的基础上,着重训练"发现问题-建立模型-验证结论"的科研思维链条。这种能力迁移的培养,既有助于应对考试中的创新题型,更为后续研究生阶段的学术研究奠定坚实基础。建议备考过程中保持"真题分析笔记"的持续更新,将解题心得与知识盲点系统归类,最终形成个性化的应考知识体系。