金融考研作为选拔高层次金融人才的重要途径,其考核内容既涵盖宏观经济学、货币银行学等基础理论,又涉及公司财务、投资学等实务领域。如何在有限时间内系统掌握高频考点并制定高效的备考策略,成为考生成功的关键。本文将从真题命题规律、核心考点解析、科学备考方法三个维度展开深度剖析,帮生构建清晰的复习框架。

一、金融考研高频考点解析:聚焦命题规律与学科核心

金融学考研的核心科目通常包括《货币银行学》《国际金融》《公司财务》《投资学》四大模块。通过分析近五年真题,高频考点呈现以下特点:

1. 理论框架与政策实践的结合

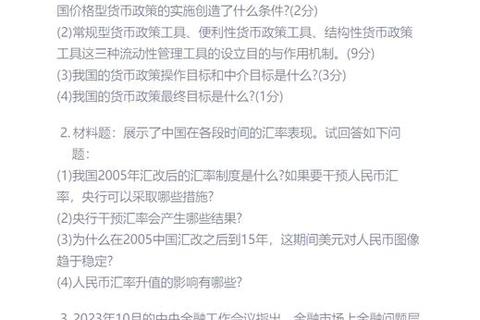

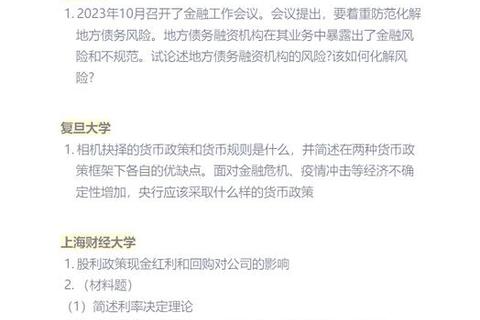

例如,在货币银行学中,“货币政策传导机制”“利率市场化改革”等题目不仅要求考生掌握基础理论(如凯恩斯流动性偏好理论),还需结合中国央行近年货币政策工具(如MLF、LPR)进行案例分析。这类题目占比约30%,体现了学术与实务的融合趋势。

2. 计算题与模型推导的稳定性

公司财务与投资学中,CAPM模型、MM定理、期权定价(Black-Scholes公式)等计算题每年必考。例如,2023年某高校真题要求考生根据企业财务数据计算加权平均资本成本(WACC),并分析融资决策对股价的影响。此类题目要求考生具备公式推导能力与数值计算精度。

3. 热点问题与学术前沿的渗透

近年来,数字货币、ESG投资、金融科技等新兴领域频繁出现在论述题中。例如,“央行数字货币(CBDC)对传统货币体系的冲击”成为2022年多所院校的论述题考点,要求考生结合学术文献与政策文件展开分析。

二、真题解析方法论:从“做题”到“提炼规律”

1. 精读真题,建立考点映射表

建议考生按年份整理真题,将每道题目归类至具体知识点(如“国际收支平衡表”“资本资产定价模型”),并统计各考点的出现频率。例如,某985院校近三年真题中,“汇率决定理论”相关题目出现4次,占比12%,需重点突破。

2. 拆解命题逻辑,识别“陷阱”设计

真题中常设置干扰选项或隐蔽条件。例如,公司财务题目可能隐藏“税收影响”或“交易成本”等前提,若忽略则导致计算错误。通过总结此类陷阱,可提升审题敏感度。

3. 建立“错题-知识点-拓展文献”关联库

对错题进行归因分析:若是因公式记忆模糊出错,需强化推导练习;若是因理论理解偏差,需补充阅读教材相关章节及经典论文(如Fama的《有效市场假说》)。

三、科学备考策略:分阶段突破与资源优化配置

1. 基础阶段(3-6个月):构建知识网络

2. 强化阶段(2-3个月):真题驱动式学习

3. 冲刺阶段(1个月):热点整合与答题技巧

四、常见误区与应对建议

误区1:忽视计算题的日常训练

后果:考场因计算速度慢导致时间不足。

对策:每日练习5道计算题,使用Excel验证结果,提升熟练度。

误区2:盲目追求热点而忽略基础理论

后果:论述题分析缺乏深度,流于表面。

对策:以“理论+数据+案例”三段式展开论述,例如分析ESG投资时,需引用Carhart四因子模型作为理论支撑。

误区3:孤立复习各科目,未建立跨学科视角

后果:难以应对综合性案例分析题。

对策:通过“主题式学习”打通科目壁垒,例如以“金融危机”为主题,串联《货币银行学》(危机成因)、《国际金融》(跨境资本流动)、《投资学》(风险对冲工具)相关内容。

金融考研不仅是对知识储备的考核,更是对逻辑思维与应变能力的综合检验。通过精准识别高频考点、深度解析真题规律、科学规划备考路径,考生可显著提升复习效率。值得注意的是,成功的备考需要“战略耐心”与“战术敏捷”的结合——既保持对长期目标的坚持,又能根据模拟考试结果动态调整学习重点。唯有如此,方能在激烈的竞争中脱颖而出,迈向金融学术与职业发展的新高度。