刑法学作为法学教育体系中的核心学科,其理论深度与实践价值在西南政法大学的学术传统中始终占据重要地位。对于法学学子而言,系统解析刑法真题不仅能够深化对犯罪构成、责任认定等基础理论的掌握,更能培养解决实务问题的综合能力。本文将以西南政法大学历年刑法真题为切入点,梳理核心考点框架,探讨理论与实务的衔接路径,为学习者提供兼具科学性与实用性的备考指引。

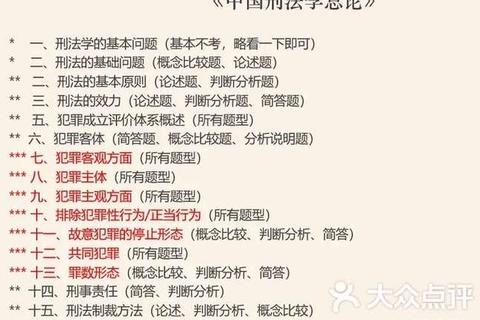

一、刑法真题核心考点的体系化梳理

西南政法大学刑法试题的设计始终紧扣“罪刑法定原则”与“法益保护”的双重逻辑主线,既强调对刑法典条文的精确理解,又注重对司法案例的辩证分析。通过近五年真题的横向对比,可归纳出三大高频考点群:

1. 总论部分的进阶命题

总论作为刑法学的基石,在真题中常以“开放性设问”形式出现。例如,2022年真题要求考生结合“期待可能性理论”分析防卫过当的责任归属问题,此类题目不仅需要考生熟记刑法第20条的条文内容,还需理解责任阻却事由背后的法理逻辑。此类考点往往与德日刑法理论的比较分析相关联,要求考生突破法条表层,深入探讨犯罪论体系的建构原理。

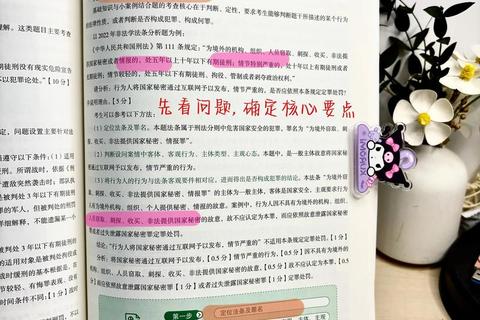

2. 分论罪名的类型化考察

财产犯罪、职务犯罪、人身权利犯罪构成分论命题的“铁三角”。以2021年真题涉及的“虚拟财产盗窃案”为例,题目通过具体情境考察考生对“占有转移”“非法占有目的”等要件的动态理解。值得注意的是,近年来考题愈发注重新型犯罪形态的解析,如网络犯罪中的帮助行为正犯化、人工智能犯罪的归责路径等,这要求考生具备将传统犯罪构成要件延伸至新兴领域的能力。

3. 刑罚论与刑事政策的衔接

缓刑适用实质条件、累犯认定标准、死刑复核程序的法理依据等命题频繁出现,凸显出西政刑法命题对“司法裁量权边界”的关注。例如2020年真题要求结合“宽严相济刑事政策”论述特殊预防与一般预防的平衡点,此类题目检验考生对刑法社会功能的宏观认知。

二、从理论到实务的转化路径设计

真题解析的终极目标在于实现“纸上法条”向“实践智慧”的转化,这需要构建多维度的能力训练体系:

1. 案例分析的“三段论”重构技术

实务类题目常以复杂案例形式呈现,考生需掌握“大前提—小前提—结论”的法律推理范式。以某年“交通肇事逃逸致人死亡”真题为例,有效解题路径应包括:①确定争议焦点(逃逸行为与死亡结果的因果关系);②检索刑法第133条及司法解释;③运用条件说或相当因果关系说展开论证;④结合责任主义原则评价量刑情节。此过程中,需特别注意构成要件要素的交叉竞合问题。

2. 学术观点与裁判规则的辩证运用

西政试题常要求考生对比不同学说对实务的影响。例如在“偶然防卫”类题目中,需同时阐述行为无价值论与结果无价值论的处理差异,并引用指导性案例说明司法立场的演变。建议考生建立“学说—判例—立法动态”的关联数据库,例如整理近三年最高人民法院发布的涉正当防卫典型案例,分析裁判要旨与理论学说的互动关系。

3. 证据评价与程序思维的融合训练

部分综合性题目涉及刑事证明标准的把握,如“主观明知”的推定规则在犯罪中的适用。考生需跳出实体法单一视角,了解刑事诉讼法第55条关于“排除合理怀疑”的实质内涵,通过《刑事审判参考》中的类案研习,掌握间接证据链的构建方法。

三、科学备考策略的实证性建构

基于建构主义学习理论,高效的刑法备考应遵循“认知—应用—反馈”的螺旋式上升路径:

1. 分阶段的知识强化机制

基础阶段(1-2个月)以考点图谱绘制为主,利用思维导图工具将总论、分论、刑罚论的知识点串联成网;提升阶段(1个月)侧重真题的模块化训练,按犯罪构成、共同犯罪、罪数形态等专题进行纵向突破;冲刺阶段(2周)通过全真模拟培养时间分配与临场应变能力。

2. 真题的逆向工程解构法

选取典型真题进行“命题意图还原”,例如分析某道论述题是否在考查“学派之争对司法的影响”,进而倒推应掌握的比较刑法学资料。统计显示,近三年真题中涉及德日理论学说的题目占比达37%,这意味着考生需适当扩展阅读张明楷《刑法学》、周光权《刑法总论》等权威著作的关键章节。

3. 错题诊断的元认知干预

建立个性化错题档案,将错误类型归类为“法条记忆偏差”“逻辑推理断裂”“观点论证单薄”等类别。针对高频错误点,可运用“费曼技巧”进行强化:将复杂概念用通俗语言重新阐释,例如向非专业人士讲解“间接正犯与教唆犯的区分标准”,以此检验知识的内化程度。

刑法真题的深度解析本质上是一场思维模式的革命——它要求学习者超越机械记忆的层面,在规范与事实的互动中培育法律人的专业判断力。西南政法大学的命题传统深刻体现了“以问题引导理论,以实践检验学说”的教育哲学,这恰与新时代法学人才培养的目标相契合。当考生能够自觉运用真题解析中获得的认知框架去解构现实中的法律疑难时,便真正实现了从应试能力向职业素养的质变性跨越。