艺术设计史论作为连接过去与当下的桥梁,其研究不仅关乎历史脉络的梳理,更涉及设计思维与审美逻辑的深层建构。在备考与学术研究领域,如何从真题解析中提炼核心考点,如何在庞杂的历史信息中建立清晰的认知框架,成为学习者突破瓶颈的关键。

一、真题解析:从题型规律到知识深挖

历年艺术设计史论真题呈现三大命题特征:时间轴对比、风格流派辨析与设计师贡献评价。例如,2021年中央美术学院考题要求考生对比“新艺术运动与装饰艺术运动的社会背景与形式语言差异”,此类题目不仅考察基础史实记忆,更强调因果关系的逻辑推导能力。

通过统计近五年高频考点发现,现代主义设计运动(包豪斯、荷兰风格派、构成主义)与后现代设计思潮(孟菲斯小组、解构主义)的出现概率超过70%,其重要性源于这些运动对当代设计教育体系的奠基作用。备考时需着重整理这些流派的核心主张、代表作品及跨时代影响,例如包豪斯“形式追随功能”理念如何重塑工业设计标准。

真题解析的深层价值在于揭示出题逻辑:命题人常通过跨文化比较(如中日传统工艺对比)或技术与社会互动(工业革命对设计民主化的推动)设置考点。建议考生建立“关键词联想库”,将“工艺美术运动”关联至“约翰·拉斯金的反工业化思想”“手工艺复兴”“威廉·莫里斯的红屋设计”等子知识点,形成网状记忆结构。

二、核心考点:构建四维认知坐标系

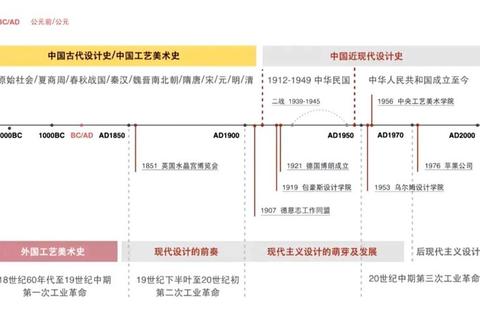

艺术设计史论的核心知识体系可归纳为四个维度:时间线索、风格演变、技术革新与文化语境。以20世纪设计史为例,线性时间轴需标注1907年德国工业同盟成立、1919年包豪斯创立、1958年迪特·拉姆斯提出“设计十诫”等里程碑事件,同时横向对比同一时期不同地域的设计差异,如1920年代苏联构成主义与荷兰风格派在几何语言运用上的异同。

风格分析需突破表象,深入意识形态层面。例如,分析装饰艺术运动的折衷主义特征时,需关联其诞生的社会背景:一战后经济复苏需求催生了奢华材质与机械化生产的结合,而1925年巴黎国际装饰艺术展则标志着现代消费美学的成型。此类分析要求考生掌握“风格-技术-社会”的三元互动模型。

文化语境维度常被忽视却是高分关键。在解析日本战后设计崛起时,需结合禅宗美学“侘寂”思想对无印良品“空”理念的渗透,以及索尼公司如何将电子技术与极简主义融合。这种跨学科视角的训练,可通过阅读原研哉《设计中的设计》、维克多·帕帕奈克《为真实世界而设计》等经典著作强化。

三、历史脉络:从断裂到连续性的重构

传统艺术设计史教学常陷入“断代史”误区,将工艺美术运动、现代主义、后现代主义割裂论述。实际上,历史发展存在隐性延续线索:威廉·莫里斯倡导的“艺术为大众服务”理念,在包豪斯发展为标准化生产,最终演变为宜家“民主设计”哲学。这种“问题链”梳理法有助于理解设计史的内在演进逻辑。

技术变革对设计语言的改写贯穿整个历史脉络。15世纪古腾堡印刷术标准化了字体排版,19世纪铸铁工艺催生水晶宫博览会,20世纪塑料注塑技术使雷蒙德·罗维的流线型设计得以量产。备考时需建立“技术突破→材料创新→形式变革→生活方式改变”的因果链,例如聚酯纤维的出现如何推动1960s意大利激进设计对色彩的大胆实验。

全球化语境下的本土化转向是近年命题热点。中国美术学院2023年真题要求分析“明式家具榫卯结构与现代模块化设计的共通性”,这提示考生需掌握比较研究方法论。可借鉴乔治·尼尔森在《如何观看》中提出的“形式-功能-象征”三维分析法,对比明代圈椅与密斯·凡德罗巴塞罗那椅在人体工学与权力隐喻上的差异。

四、备考策略:从知识整合到输出转化

高效备考需遵循“输入-加工-输出”三阶段法则。输入阶段建议采用“主题式阅读法”,围绕“现代性”等核心概念,交叉阅读尼古拉斯·佩夫斯纳《现代设计的先驱者》与李格尔《风格问题》,比较西方功能主义与中国《考工记》“天有时,地有气,材有美,工有巧”理念的异同。

知识加工阶段可运用“视觉思维工具”:用时间轴图谱整合重大事件,用SWOT分析法评估风格流派的优势与局限,用曼陀罗思考法拓展“装饰艺术运动”相关考点。例如,将“装饰艺术”置于中心,向外辐射“埃及考古热影响”“爵士时代审美”“克莱斯勒大厦立面设计”等分支。

输出训练需模拟真实考场压力。建议限时完成真题写作,并运用“PEEL结构”(观点-论据-解释-链接)组织答案。例如,回答“包豪斯对当代教育的启示”时,先明确论点“跨学科工作室制重塑设计教育范式”,再引用格罗皮乌斯《包豪斯宣言》原文,结合中央美术学院基础部课程改革案例,最后链接到数字化时代跨界设计趋势。

艺术设计史论的学习本质是一场思维范式的革新。当考生能够将威廉·莫里斯的乌托邦理想、格罗皮乌斯的理性主义、菲利普·斯塔克的戏谑反叛置于同一认知框架下审视时,便真正掌握了穿透历史表象、洞见设计本质的能力。这种能力的培养,远比机械记忆更为重要——它既是应试的利器,更是终身学习的基石。