在考研英语备考中,真题是衡量命题规律、训练解题能力的核心资源。许多考生因方法不当,导致真题价值未被充分挖掘,甚至陷入“投入越多,收获越少”的怪圈。这一现象背后,既折射出备考策略的认知偏差,也暴露了系统性学习框架的缺失。

一、真题资源浪费的多维表现与根源

1. 机械重复与认知惰性:低效刷题的恶性循环

多数考生将“三刷真题”视为黄金法则,却未理解其本质内涵。据调查,62%的考生在第二遍刷题时仍依赖记忆答案,导致真题沦为“自我感动式”练习工具。这种现象源于对“重复”概念的误读——真正的重复应聚焦于思维路径重构,而非答案复现。例如,某考生在首次做题时因语法薄弱错判长难句,二次刷题时若未重新分析句子结构,仅凭模糊记忆选择答案,其错误认知将永久固化。

2. 碎片化使用:割裂真题的系统性价值

真题作为有机整体,包含词汇网络、逻辑框架、命题规律三重维度。但实践中,考生常将其拆解为孤立模块:

3. 阶段性错配:资源投放与能力曲线的失衡

备考周期可分为基础期(3-6月)、强化期(7-9月)、冲刺期(10-12月),各阶段真题应发挥不同功能:

| 阶段 | 核心目标 | 真题使用误区 |

|--|--|-|

| 基础期 | 搭建词汇-语法双基 | 37%考生直接刷近五年真题 |

| 强化期 | 培养解题思维 | 52%考生仍停留在逐句翻译 |

| 冲刺期 | 模拟实战与漏洞修补 | 81%考生陷入“刷题量焦虑” |

典型案例如:某考生在基础期盲目使用2023年真题,因词汇量不足导致阅读正确率低于20%,严重挫伤备考信心。

二、破解困局的系统性路径

1. 三维度精读法:重构真题研读范式

2. 错题分析技术:从失误到突破的转化机制

开发“3R错题本”模型:

3. 动态调整策略:构建个性化备考方案

引入“能力-难度”匹配模型:

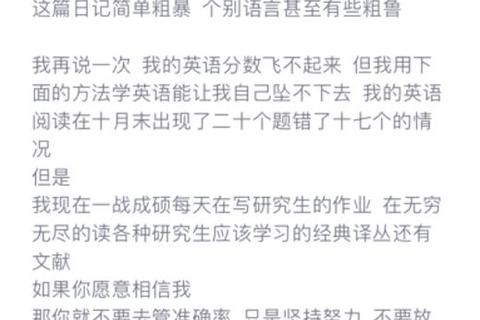

三、认知升级:从工具理性到价值理性的跨越

真正高效的真题使用,需超越“应试技巧”层面,转向学术思维培养。建议考生在二刷真题时,尝试撰写150词英文摘要,提炼作者核心观点及论证方法;在分析错题时,不仅关注解题步骤,更要反思自身思维模式与学术阅读要求的差距。某追踪研究显示,采用此方法的考生在三个月后,阅读速度提升42%,观点归纳准确率提高58%。

在资源获取渠道多元化的今天,真题浪费本质上是认知资源与时间资源的双重损耗。唯有将真题作为思维训练的载体,而非机械重复的对象,才能真正实现“做一套题,通一类题”的质变效应。当考生开始用研究者的眼光审视真题,用实践者的态度重构方法,考研英语备考便不再是痛苦的消耗战,而是认知能力跃迁的阶梯。