德语作为中南大学外语学科的重要组成部分,其考试不仅检验学生的语言基础,更注重实际应用与跨文化理解能力。近年来,随着国际化教育趋势的增强,德语考试的题型设计与考点分布逐渐呈现出“重实践、强综合”的特点。如何在有限的备考时间内抓住重点、突破难点,成为许多学生关注的焦点。本文将从真题解析出发,结合高频考点与科学备考方法,为学习者提供清晰的复习方向与实操策略。

一、真题解析:透视考试规律与命题逻辑

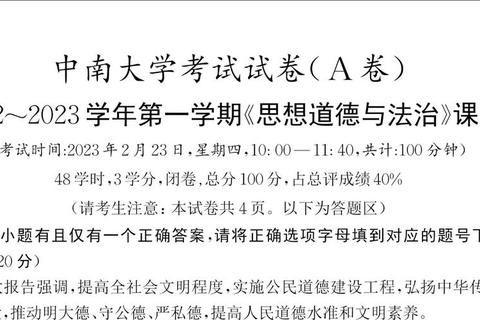

真题是备考的核心资源,其价值不仅在于模拟考试场景,更在于揭示命题者的出题逻辑与能力考查重点。以中南大学近年德语真题为例,考试内容主要分为四大模块:语法与词汇、阅读理解、写作与翻译、听力理解。

1. 语法与词汇:基础能力的“试金石”

语法部分常聚焦于动词变位(如现在时、过去时、虚拟式)、介词搭配、从句结构(如关系从句、条件从句)等高频难点。例如,2022年真题中,动词“lassen”在不同语境中的用法辨析成为失分重灾区。词汇题则倾向于考查近义词区分(如“brauchen”与“benötigen”)及固定短语(如“sich freuen auf”)。

备考建议:建立“错题归类本”,针对易混淆语法点进行专项训练;利用词根词缀法扩展词汇量,结合例句记忆短语搭配。

2. 阅读理解:信息整合与逻辑推理

阅读材料多选自德语国家新闻、社科类文章或文学作品节选,题型涵盖细节理解、主旨概括及观点推断。例如,2023年真题要求根据一篇关于环保政策的文章,分析作者对措施的态度。

备考建议:每日精读一篇800词左右的德语文章,训练快速定位关键信息的能力;使用“问题导向法”,即在阅读前预设问题,带着目的提取内容。

二、高频考点解析:锁定核心模块突破

通过对近五年真题的统计分析,以下三类考点出现频率超过80%,需重点攻克:

1. 动词框架结构(Verbalklammer)

德语特有的框架结构(如主句动词第二位、从句动词末位)是语法考查的核心。真题中常通过句子重组、完形填空等形式检验学生对语序规则的掌握。

示例:将“Ich habe das Buch, das mir mein Freund empfohlen hat, gestern gelesen.”改写为间接引语。

突破方法:通过“句子拆分-重组”练习强化语感,结合图表归纳不同从句的动词位置规则。

2. 文化语境下的词汇应用

考试注重词汇在特定文化背景中的含义。例如,“Bildung”一词在德国教育体系中不仅指“教育”,还隐含“个人修养”的深层意义。此类考点常出现在翻译与写作部分。

突破方法:阅读德国社会文化类书籍(如《德国概况》),积累背景知识;通过中德双语新闻对比,理解词义差异。

3. 论证型写作(Argumentation)

写作题目多要求针对社会议题(如数字化、多元文化)发表观点,并需使用“-论点-论据-结论”的结构。2021年真题“是否应强制推广电动汽车”即考查学生的逻辑表达与数据引用能力。

突破方法:背诵常用论证模板句(如“Einerseits…, andererseits…”);利用“PEEL法则”(Point-Evidence-Explanation-Link)组织段落。

三、科学备考策略:从规划到执行的闭环体系

高效的备考需兼顾系统性规划与针对性练习,以下为分阶段建议:

1. 基础强化阶段(1-2个月)

2. 能力提升阶段(1个月)

3. 冲刺模拟阶段(2-3周)

四、资源工具推荐:高效学习的加速器

1. 教材与题库:

2. 数字工具:

3. 学习社群:

以策略性思维应对考试挑战

中南大学德语考试的本质是对语言能力与思维能力的双重考核。通过真题分析锁定高频考点、制定科学的阶段计划、善用优质资源工具,考生可将碎片化学习转化为系统化突破。值得注意的是,语言学习无捷径,但选择正确的方法能让努力事半功倍。最终,当扎实的基础与灵活的应试技巧相结合时,高分便成为水到渠成的自然结果。