对于医学考研学子而言,复试是迈向理想院校的最后一道门槛,其考察的不仅是专业知识的深度,更是综合素养与临场应变能力的集中体现。如何在有限时间内高效梳理核心考点、掌握高分技巧,成为决定成败的关键。本文将从真题解析出发,结合教育理论与备考策略,系统阐述西医复试的备考逻辑与实践路径。

一、核心考点解析:构建“三维知识网络”

复试的核心考点并非孤立的知识点堆砌,而是以临床思维为导向的立体化知识体系。考生需从以下三个维度构建复习框架:

1. 基础知识的整合与深化

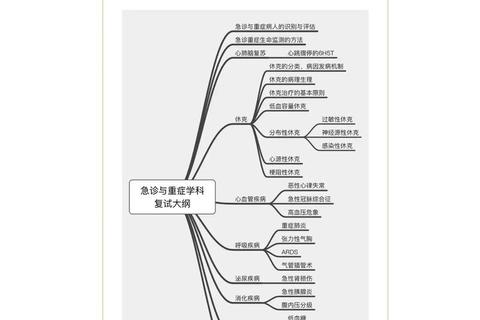

西医复试常以病例分析、病理机制阐述等形式考察基础知识的应用能力。例如,心血管系统疾病的相关考题往往要求考生串联解剖学、生理学、病理生理学和药理学知识,解释疾病发生机制与治疗方案。备考时,可采用“模块化学习法”,将同一系统的解剖结构、生理功能、常见疾病及治疗药物整合为知识图谱,并通过绘制思维导图强化记忆关联性。

2. 临床思维的逻辑性训练

近年来,复试愈发注重临床决策能力的考察。例如,“面对一例急性腹痛患者,如何快速鉴别诊断?”此类问题要求考生展现清晰的临床推理路径。建议参考“布鲁姆分类法”,从“记忆-理解-应用”转向“分析-评价-创造”的高阶思维训练,通过模拟病例讨论、文献批判性阅读等方式,培养“假设-验证-修正”的思维习惯。

3. 科研素养的前沿性拓展

导师通常通过“你如何看待XX领域的最新研究进展”等问题,评估考生的科研敏感度。备考时需重点关注目标院校导师的研究方向,阅读近三年《新英格兰医学杂志》《柳叶刀》等顶刊的综述类文章,提炼关键观点并形成个人见解。掌握基础统计学方法(如生存分析、Meta分析原理)可显著提升回答专业性。

二、高分技巧突破:从“知道”到“展现”的转化策略

知识储备的扎实性仅是基础,复试高分的核心在于将隐性知识转化为显性竞争力,需重点突破三大环节:

1. 结构化表达:构建“总分总”应答框架

面试中,逻辑混乱或冗长回答易导致失分。以“请简述休克的分类及治疗原则”为例,可采用以下结构:

此框架既能展现知识系统性,又避免细节冗余。

2. 情境化模拟:破解压力面试陷阱

部分院校会设置压力测试,如质疑考生观点或提出超纲问题。应对此类情况需掌握“STAR法则”:

例如,面对“你提到的治疗方案是否有循证依据?”可回答:“目前我掌握的研究表明XX疗法在A试验中有效(Situation),但不同人群可能存在异质性(Task),未来需结合患者个体特征调整方案(Action),我也会持续关注最新指南更新(Result)。”

3. 非语言沟通:细节塑造专业形象

研究表明,面试官对候选人的第一印象在7秒内形成。考生需注意:

三、备考策略优化:科学规划与资源整合

高效的备考需以“精准定位-分阶段强化-动态反馈”为原则,避免盲目低效努力:

1. 目标导向的个性化规划

根据院校复试特点(如笔试占比、英语考核形式)定制计划。例如,某院校侧重英语文献翻译,则需每日精读1篇SCI摘要并总结高频术语;若操作考核占比高,可通过虚拟仿真平台练习胸腔穿刺等技能。

2. 刻意练习与错题复盘

采用“3:7时间分配法则”:30%时间用于知识输入,70%用于输出训练。例如,每日录制3分钟自我陈述视频,分析语言流畅度与逻辑漏洞;组建学习小组进行“角色扮演式”模拟面试,互评改进。

3. 心理韧性的主动建设

焦虑情绪会抑制工作记忆能力。可通过“渐进式肌肉放松法”(PMR)调节紧张状态:面试前深吸气4秒,屏息2秒,缓慢呼气6秒,重复3次以激活副交感神经。采用“成长型思维”看待失误,将“我必须完美”转化为“每一次反馈都是优化机会”。

四、以终为始,构建复试备考的“闭环逻辑”

西医复试的本质是一场多维能力的综合博弈。考生需以真题为镜,厘清核心考点与能力短板;以策略为纲,统筹知识深化与技巧打磨;更要以心态为基,在持续迭代中逼近最优状态。唯有将科学规划转化为行动惯性,方能在竞争激烈的考场上脱颖而出,实现从“合格”到“卓越”的跨越。