在2025年文学硕士考试中,真题的命题方向与学科核心能力的结合愈发紧密。考生不仅需掌握文学史、理论与批评的基础知识,还需具备跨学科思维与文本深度分析能力。本文基于近年真题及备考策略,从核心考点分布、高频题型解析、学科前沿趋势三个维度展开论述,并结合具体案例提出针对性复习建议。

一、核心考点分布:学科基础与跨领域融合

文学硕士考试的核心考点始终围绕文学史脉络、文学理论体系、文本批评实践三大板块展开,但近年呈现出以下新特征:

1. 文学史的重构与细节深化

真题中,对经典文学流派的考察不再局限于时间线梳理,而是要求考生结合具体文本分析其社会语境与思想传承。例如,2025年中南大学714中外文学史真题要求对比“文艺复兴与19世纪人道主义的区别”,需考生从哲学基础、创作主题、人性观念等角度切入,体现跨时代比较能力。古代文学部分对“建安风骨”“性灵说”等概念的解析,需结合《文心雕龙》《诗品》等理论原典。

2. 文学理论的多元融合

当代文学批评理论(如后殖民主义、生态批评)与传统文论(如“诗言志”“缘情说”)的结合成为高频命题点。例如,北京大学文艺学真题要求从文学理论角度分析“美是理念的感性显现”与“空白使文本出现未定点”的辩证关系,需考生整合黑格尔美学与接受美学理论。

3. 文本分析的跨学科视角

真题中频繁出现要求考生结合社会学、心理学或语言学视角分析文本的题目。如华东师范大学847文学基础真题中,要求比较赵树理与汪曾祺的文学语言观,并阐释其文学史价值,需考生从大众化叙事与文人化表达的张力中提炼观点。

二、高频题型解析:从知识记忆到批判性思维

1. 名词解释:概念溯源与当代阐释

此类题目不仅要求考生准确复述定义,还需揭示概念的历史演变与当代适用性。例如,“陌生化”理论(中山大学真题)需联系俄国形式主义文论,并举例说明其在现代小说中的表现(如莫言《红高粱》的叙事视角创新)。备考时建议建立“理论-案例-评价”三位一体的答题模板。

2. 简答题:逻辑框架与多维论证

简答题的命题趋势从单一知识点转向问题链设计。例如,2025年中南大学真题“简述陆机、刘勰、司空图的文学风格论”,需横向对比三者的理论差异,并纵向分析其对后世的影响。建议采用“定义—分类—例证—影响”四步法作答,避免碎片化陈述。

3. 论述题:学术视野与创新观点

论述题常以开放性问题考察学术素养。例如,中山大学真题“试论江西诗派的诗学思想及其对后世的影响”,需考生从“点铁成金”“活法说”等核心观点出发,延伸至对宋代以降文人群体创作观的塑造。备考时可参考《中国文学批评史新编》(王运熙)等专著,积累权威论点。

三、学科前沿趋势:技术赋能与跨文化对话

1. 数字人文与文学研究的交互

真题中逐渐出现对文本数据挖掘、文学传播媒介变迁等新兴领域的考察。例如,南京大学文学院真题(未完整显示)可能涉及网络文学研究,需考生掌握“超文本叙事”“读者参与创作”等概念。

2. 全球化语境下的比较文学

跨文化比较成为重要命题方向。例如,华东师范大学真题要求分析《神曲》的三重结构及其宗教隐喻,需考生联系但丁的意大利文化背景与中世纪欧洲思想史。备考时可参考《外国文学史》(郑克鲁)的跨文化分析框架。

3. 生态批评与文学

环境文学、动物叙事等主题在真题中占比提升。例如,2025年中山大学真题“什么是中华美学精神”需结合“天人合一”等传统生态观展开论述,建议以《诗经》《庄子》为例说明自然意象的哲学意涵。

四、备考策略:分阶段规划与资源整合

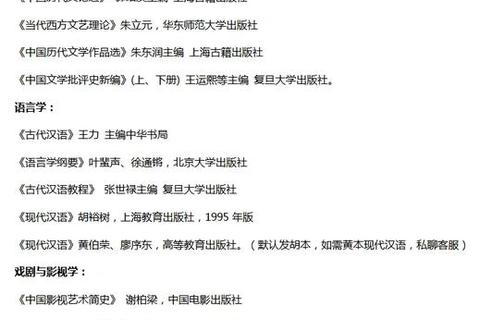

1. 基础阶段(3-6个月):构建知识图谱

2. 强化阶段(2-3个月):专题突破与批判训练

3. 冲刺阶段(1个月):热点预测与答题优化

2025年文学硕士考试的核心竞争力,在于能否将传统文学知识转化为问题解决能力与学术创新意识。考生需以真题为纲,以理论为器,以跨学科为翼,构建兼具深度与广度的知识体系。唯有将“死记硬背”升华为“批判性重构”,方能在激烈的竞争中脱颖而出。