汉语国际教育作为跨文化传播的重要桥梁,其专业人才培养对语言能力与文化素养的要求日益提升。复旦大学作为国内顶尖高校,其汉语国际教育硕士(现更名为国际中文教育)考试以题型灵活、考点深入著称,尤其专业科目354(汉语基础)与445(汉语国际教育基础)的真题设计,既考察学科核心知识体系,又强调应用与创新能力的结合。本文基于近年真题解析,结合教育理论与备考实践,系统梳理核心考点与备考策略,为考生提供科学指引。

一、复旦448真题的核心命题逻辑与学科重点

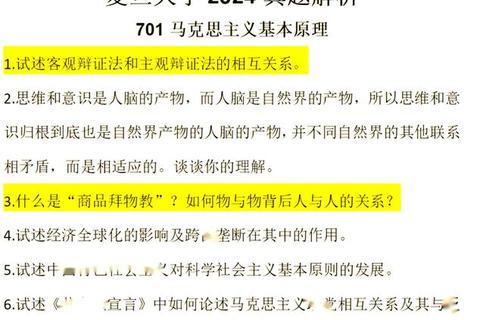

复旦汉硕考试以“基础+应用”为命题导向,注重语言学理论、文化传播及教学实践的综合考察。根据近五年真题分析(2020-2024年),其核心考点可归纳为以下三大模块:

1. 语言基础能力:分层细化与易混淆点强化

专业一(354汉语基础)的客观题以语音、词汇、语法为三大支柱。例如,语音部分高频考察音素与音节的辨析(如“花儿”的音素数量)、声母发音部位的分类等;语法部分则聚焦于动词重叠式(如“讲讲清楚”的语法错误分析)、补语类型(结果补语与趋向补语的区分)等难点。主观题中,语言规范判断与论述题成为特色,如要求考生分析“你把这个讲讲清楚”是否符合语法规范,并需结合实例阐述动词重叠式的语义限制。

2. 文化知识与跨文化交际:广度与深度并重

专业二(445汉语国际教育基础)的文化部分呈现“基础+超纲”的特点。客观题涉及传统文化符号(如吉祥图案“公鸡立于石头”寓意“室上大吉”)、典籍出处等;主观题则强调文化传播的跨学科视角,如结合“一带一路”背景分析中华文化国际化的路径。跨文化交际理论(如高/低语境文化、非语言交际差异)常以案例分析形式出现,需考生运用胡文仲《跨文化交际学概论》中的框架解决问题。

3. 教学理论与心理学:理论与实践结合

教育心理学与教学法部分侧重理论的实际应用。例如,真题中要求设计针对不同母语背景学习者的汉字教学方案,需结合对比分析理论与中介语理论,并引用束定芳《现代外语教学》中的分层教学策略。二语习得中的动机理论(如Gardner的融合型动机)、学习策略分类(元认知策略与社交策略)亦为高频考点。

二、题型演变趋势与备考难点突破

近年复旦汉硕真题呈现三大趋势:题型灵活化(如简答题向论述题转型)、内容跨学科化(如文化题融合传播学理论)、超纲题常态化(约10%-15%题目超出参考书范围)。针对这些特点,考生需制定针对性策略:

1. 客观题:强化易错点与知识拓展

2. 主观题:构建结构化答题框架

3. 超纲题应对:学术前沿与热点追踪

关注《国际中文教育中文水平等级标准》《国际中文教育教学资源发展报告》等政策文件,掌握“中文+职业技能”“智慧教学”等前沿概念。例如,2024年真题中出现的“数字化汉字教学平台设计”题,需结合多媒体认知理论(Mayer, 2009)与现有技术工具(如汉字云图)作答。

三、分阶段备考规划与资源整合

科学的备考周期需涵盖“基础夯实-专项突破-模拟冲刺”三阶段,并结合个性化调整:

1. 基础阶段(3-6个月)

2. 强化阶段(2-3个月)

3. 冲刺阶段(1个月)

四、跨文化能力培养与长期职业发展

汉硕考试不仅是一次学术选拔,更是职业素养的奠基过程。考生需在备考中培养三大核心能力:

1. 文化敏感度:通过跨文化交际案例库(如朱勇《跨文化交际案例与分析》)模拟真实教学场景,理解文化冲突的深层动因。

2. 教学创新能力:借鉴“任务型教学法”(Task-Based Learning),设计以学生为中心的活动(如“中华美食文化体验工作坊”)。

3. 研究思维:关注SSCI期刊(如《Language Teaching Research》)中的实证研究范式,为复试与未来学术发展储备方法论。

复旦大学汉语国际教育硕士考试既是对专业知识的检验,也是对思维深度与应变能力的挑战。考生需以真题为纲,构建“理论-实践-创新”三位一体的知识体系,同时注重跨学科视野与人文素养的积累。唯有将系统性学习与战略性备考结合,方能在激烈竞争中脱颖而出,成为兼具语言能力与文化使命的国际中文教育人才。