国学教育考研作为人文社科领域的重要方向,近年来报考热度持续攀升。其学科特点既要求扎实的文献功底,又需具备跨学科视野,如何在有限备考周期内把握核心规律、提升应试能力,成为考生亟待解决的难题。本文将从真题命题特征、核心考点分布、高效备考策略三个维度展开深度剖析,为考生提供兼具理论支撑与实践指导的解决方案。

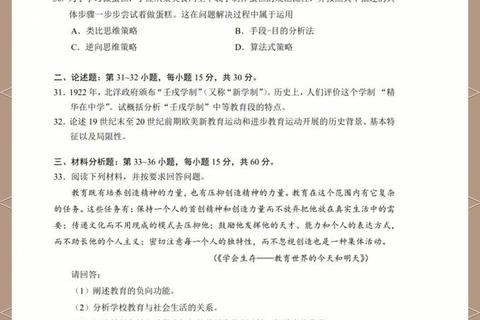

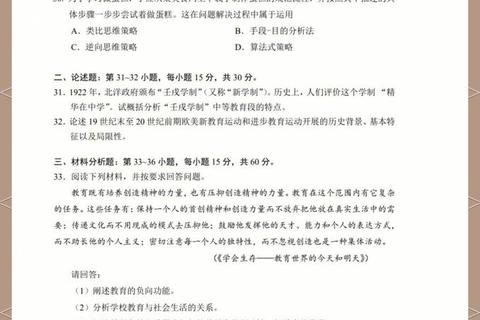

一、国学教育考研的核心命题特征与真题解析

从近年中国人民大学、南京大学等高校真题来看,国学教育考研呈现以下命题趋势:

1. 古代汉语基础占比突出

以人大631科目为例,古代汉语分值占比高达3/4,题型涵盖古文标点、翻译、注疏解析等,如2022年真题要求对《左传》选段进行句读并翻译,重点考察考生对实词虚词、语法结构的敏感度。此类题目需建立在《古代汉语》(王力版)等教材的系统学习基础上,尤其需强化对《诗经》《史记》等典籍的语感训练。

2. 国学专题侧重思想史脉络

847科目常以论述题形式考查儒释道核心思想,如“比较程朱理学与陆王心学的本体论差异”“分析佛教因果律对宋明理学的影响”等。这类题目要求考生既能准确提炼《四书章句集注》《中国哲学史》等经典著作的核心论点,又能串联不同学派的思想流变,形成立体知识网络。

3. 教育史与学术动态交叉渗透

近年真题中出现“评述西周学在官府制度对当代国学教育的启示”“结合新出土简帛文献谈先秦学术史重构”等跨学科题目。这提示考生需关注《中国文化要略》中的教育制度演变,同时研读《出土文献与古史重建》等前沿论著,培养学术热点捕捉能力。

二、四大核心考点深度拆解与突破路径

(一)古代汉语能力提升三阶模型

1. 基础筑基阶段(40天)

2. 真题实战阶段(20天)

3. 思维拓展阶段(20天)

(二)国学思想体系构建方法论

1. 核心范畴矩阵法

建立“理气心性”“体用本末”等30组核心范畴对照表,横向比较不同学派阐释。例如“格物致知”在朱熹(穷理)、王阳明(致良知)、王夫之(即事穷理)处的内涵演变。

2. 经典互证训练

针对“天人合一”命题,串联《周易·系辞》、董仲舒《春秋繁露》、张载《正蒙》的相关论述,制作思想发展脉络图。

3. 批判性思维培养

通过“戴震对程朱理学的批判是否成立”“章太炎佛学研究的得失”等议题讨论,训练学术质疑与创新意识。

三、高效备考策略与资源整合

1. 三轮复习法的时间配置

2. 数字化工具赋能

3. 学术共同体构建

加入“国学考研互助小组”,每周组织线上研讨。例如围绕“乾嘉学派方法论对现代国学的启示”展开辩论,通过观点碰撞深化理解。

国学教育考研既是对传统文化素养的全面检验,也是学术思维能力的深度锤炼。考生需在夯实文献功底的基础上,建立“微观考据-中观流变-宏观理论”的三维知识体系,同时注重真题规律把握与学术前沿追踪。通过科学的阶段规划、高效的资源整合、持续的方法迭代,方能在激烈竞争中实现突围,真正传承与创新中华优秀传统文化。