在民法学理与实务中,法律行为效力与物权变动的关系始终是核心争议焦点。2005年民法真题以附条件法律行为效力、物权变动规则及二者互动关系为考察重点,既反映了民法体系的基础逻辑,也对法律适用的现实难题提出了深刻拷问。本文结合理论与实务,解析其内在关联与争议解决路径。

一、法律行为效力与物权变动的二元结构

法律行为效力与物权变动的分离是民法体系的基石之一。《民法典》确立的“区分原则”强调,合同效力与物权变动效力需独立判断。例如,房屋买卖合同的成立仅需意思表示一致,但所有权的转移必须以登记为要件。这一原则在2005年真题附条件法律行为案例中体现尤为明显:甲乙的房屋租赁协议虽以“甲之子一年内出国”为条件,但合同成立时即发生债权效力,而物权变动(实际交付)则需条件成就后才生效。

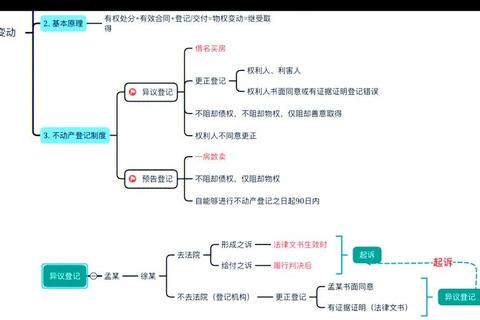

实践中,法律行为的效力瑕疵可能阻断物权变动。若合同因欺诈、胁迫被撤销,即便已完成登记或交付,物权仍需恢复原状。但需注意,物权变动规则本身具有独立性。例如,在“一房二卖”纠纷中,若后买受人已完成登记且无恶意,即便其合同效力存疑,仍可能基于公示公信原则取得所有权。这种二元结构要求司法者既审查法律行为的效力基础,又严格遵循物权变动形式要件。

二、物权变动规则的类型化争议

2005年真题中动产物权变动与不动产物权变动的差异化处理,揭示了我国物权变动模式的复杂性:

1. 不动产物权变动的登记生效主义

依据《民法典》第209条,不动产物权变动以登记为生效要件。但在特殊情形下存在例外:例如,合法建造房屋自事实行为完成时即发生物权变动,无需登记。这一规则在司法实践中常引发争议,如开发商未办理初始登记即将房屋交付买受人时,买受人能否对抗后续登记的抵押权人,需结合“占有对抗效力”与“恶意串通”规则综合判定。

2. 动产物权变动的交付主义与约定例外

动产物权一般以交付为变动要件,但《民法典》第228条允许当事人通过占有改定等方式完成观念交付。2005年真题中“电视机借用一个月”的约定即属占有改定,此时所有权在合同生效时转移,但风险负担仍由占有人承担。值得注意的是,学界对“约定例外”的适用范围存在分歧:有观点认为动产所有权可通过合意直接转移(债权意思主义),但通说坚持交付要件,以避免“一物多卖”时的权利冲突。

三、法律行为效力对物权变动的传导机制

法律行为的效力状态直接影响物权变动的可能性与范围:

1. 有效法律行为的传导路径

当法律行为有效时,其效力可完整传导至物权变动阶段。例如,房屋买卖合同有效且出卖人有权处分时,买受人完成登记即可取得所有权。但若涉及无权处分,则需结合善意取得制度判断。原所有权人的追及权与善意第三人的权利保护形成博弈,需通过“登记公信力”与“合理对价”等要件平衡利益。

2. 效力瑕疵法律行为的阻断效应

法律行为无效、被撤销或解除时,已完成的物权变动可能溯及消灭。例如,合同因重大误解被撤销后,买受人需返还房屋并配合注销登记。但若房屋已转售给善意第三人,则需通过不当得利制度补偿原权利人。在此过程中,预告登记制度(《民法典》第221条)可有效阻却后续物权变动,保障债权实现。

四、真题争议点的实务解决路径

针对2005年真题中“附条件法律行为效力”与“物权变动时间”的争议,可构建如下分析框架:

1. 条件性质的识别

需区分停止条件与解除条件。若约定“甲之子一年内出国则交付房屋”,属停止条件,合同成立时债权生效,物权变动待条件成就;若约定“甲之子一年内未回国则收回房屋”,则属解除条件,物权变动自始发生但可能嗣后消灭。

2. 物权变动要件的审查

对于动产,需判断交付方式(现实交付、简易交付或指示交付)。如真题中电视机通过占有改定交付,所有权转移时间以第二个合意(借用合同)成立时为准,但风险自实际交付后转移。对于不动产,则需严格审查登记簿记载与合同约定的一致性,尤其注意“预告登记失效”(90日内未申请登记)等特殊规则。

3. 恶意串通的司法认定

在“一房二卖”类案件中,后买受人是否构成恶意需综合以下因素:是否实地查看房屋、是否知晓在先买卖合同、交易价格是否合理等。如青海高院(2017)青民终25号案中,后买受人未查看房屋即办理登记,被认定为恶意串通导致合同无效。

五、备考策略与法律适用启示

1. 知识体系构建要点

2. 案例分析能力提升路径

法律行为效力与物权变动的互动关系,本质上是意思自治与交易安全的平衡艺术。司法实践中,既需尊重当事人合意,又须维护公示公信力。未来立法可通过细化“恶意”认定标准、完善异议登记程序等措施,进一步弥合理论争议与实务分歧,为民法典时代物权秩序的稳定提供制度保障。