动画考研作为艺术类研究生考试中的重要分支,其核心考点与真题规律既是备考者的“指南针”,也是专业能力培养的“风向标”。本文将从真题解析、核心能力构建、备考策略三个维度切入,深度剖析动画考研的底层逻辑与实战路径,为考生提供兼具系统性与实操性的解决方案。

一、真题解析:透视核心考点的演变规律

近年动画考研真题呈现“基础能力为本,创意表达为魂”的双轨趋势。以清华大学美术学院为例,2023年学硕考题“师法自然”要求考生通过自然元素提炼设计灵感,并完成包含500字创作说明的完整方案;而武汉理工大学则以“冬奥会”为主题,要求考生完成动态角色设计、场景构建等综合创作任务。这些题目共同指向两大核心能力:基础造型能力与主题叙事能力。

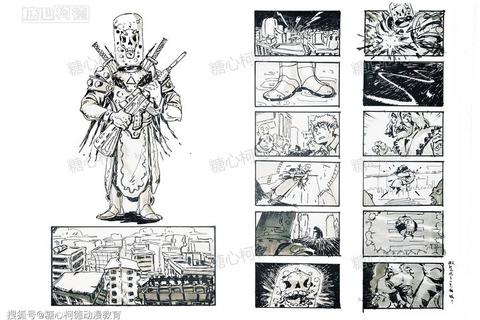

从考核形式看,“小稿+深化”模式成为主流。如中国美术学院要求考生在3小时内完成男青年素描写生,广州美术学院则通过分镜脚本与色彩草图考察叙事节奏把控。这种模式不仅测试手绘速度,更强调创意构思的系统性——考生需在有限时间内完成从概念草图到细节深化的全流程。

值得关注的是,跨学科融合成为命题新方向。北京电影学院近年真题中频繁出现“情感弧线理论”“生物力学仿真”等专业术语,反映出行业对技术应用与艺术表达平衡能力的重视。考生需在掌握传统动画原理的基础上,了解虚拟制片、AIGC辅助设计等前沿技术趋势。

二、能力构建:破解高分卷的底层逻辑

1. 造型基础能力

2. 主题叙事能力

3. 技术应用能力

三、备考策略:从规划到实战的闭环路径

1. 三阶段复习法

2. 资源矩阵搭建

3. 应试风险管理

四、认知升级:避开三大典型误区

1. 技术至上陷阱:过度追求软件技巧而忽视叙事内核,如某考生在“元宇宙”主题作品中堆砌三维特效,却因剧情空洞被降档。

2. 模板依赖症:机械套用“英雄之旅”结构,导致广美《四重奏》考题中出现人设雷同问题。应建立“主题—情感—视觉”三级响应机制,例如通过乐器拟人化实现角色差异化。

3. 信息滞后风险:未及时关注院校考纲变动,如2025年广州美术学院将专业设计时长从6小时压缩至3小时,导致部分考生未能调整作画节奏。建议订阅院校官网与行业媒体双通道信息源。

动画考研的本质是一场“创造力马拉松”,既需要扎实的技法训练,更依赖系统化的思维建构。随着Sora等AI工具重构创作生态,考生需在传统手绘功底与数字创新能力之间找到平衡点。正如迪士尼动画研究院所指出的:“未来的角色设计必须同时承载文化基因与全球审美。”唯有将真题解析转化为能力进化的阶梯,方能在激烈的竞争中实现破局。