18-19世纪欧洲绘画流派流变:社会转型中的艺术革新与审美重构

18至19世纪的欧洲绘画史是一部充满矛盾与突破的变革史。这一时期,艺术风格从巴洛克的宏伟戏剧转向洛可可的精致享乐,再由新古典主义的理性庄严演变为浪漫主义的激情澎湃,最终在现实主义与印象主义的浪潮中叩开现代艺术的大门。这一流变过程不仅反映了艺术本体的语言革新,更与欧洲社会的政治革命、工业发展及思想启蒙紧密交织,成为理解西方美术史的关键脉络。

一、社会转型与艺术流派的兴起

18世纪的欧洲正处于启蒙运动与工业革命的双重冲击下。理性主义的兴起挑战了宗教权威,中产阶级的崛起重塑了艺术市场,而法国大革命的爆发则直接推动了艺术从宫廷走向公共领域。在此背景下,绘画流派的发展呈现出以下特征:

1. 从宗教叙事到世俗表达

巴洛克艺术(17世纪末至18世纪初)虽仍以宗教题材为主,但已通过卡拉瓦乔的“强对比光线”与贝尼尼的动态雕塑,将神圣叙事融入现实情感。至18世纪,洛可可艺术(1720-1770)彻底转向宫廷享乐主题,如华托的《发舟西苔岛》以柔美色彩描绘贵族爱情,布歇的裸女画则凸显感官诱惑,折射出路易十五时期法国贵族文化的浮华。

2. 艺术与政治权力的共谋与对抗

新古典主义(1780-1820)在法国大革命中成为意识形态工具。大卫的《荷加斯兄弟宣誓》以古希腊英雄主义激发革命热情,其构图严谨、色彩冷峻,体现了“理性至上”的启蒙价值观。随着拿破仑的崛起,新古典主义逐渐沦为权力宣传的附庸,大卫为拿破仑绘制的《加冕礼》即通过虚假的宏大叙事掩盖独裁本质。

3. 工业革命与艺术市场的分化

19世纪工业资产阶级的壮大催生了现实主义(1840-1870)。库尔贝的《碎石工》直接描绘底层劳工,米勒的《拾穗者》聚焦农民艰辛,艺术从此摆脱贵族赞助体系,转向批判社会现实。与此印象派(1870-1890)依托新兴城市中产阶级,以莫奈的《日出·印象》捕捉工业社会的光影瞬息,彻底颠覆传统学院派的写实规范。

二、核心流派的艺术语言与思想内核

各流派在形式与内容上的突破,构成了18-19世纪艺术史的核心议题:

1. 巴洛克与洛可可:动态美学与装饰性的博弈

巴洛克通过戏剧性构图(如鲁本斯《劫夺留西帕斯的女儿》的漩涡式动态)和强烈明暗对比,营造宗教激情;而洛可可则以纤细曲线(如布歇的媚态人物)和粉色调性,将艺术降格为贵族生活的装饰品。二者虽风格迥异,却共同体现了“人工规范”对自然真实的背离。

2. 新古典主义与浪漫主义:理性与情感的二元对立

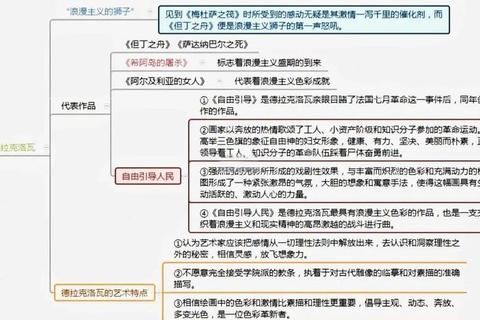

新古典主义强调线性素描与历史题材(安格尔的《泉》以冰冷完美的人体象征古典理想),而浪漫主义(1810-1850)则通过德拉克洛瓦的《自由引导人民》等作品,以奔放笔触、炽热色彩宣泄个人情感,甚至借助戈雅的《1808年5月3日》揭露战争暴力,完成对社会现实的直接干预。

3. 现实主义与印象派:观察方式的革命

现实主义以库尔贝“只画眼睛所见”的宣言,拒绝理想化修饰;印象派更进一步,通过户外写生与科学色彩理论(如修拉的“点彩法”),将瞬间视觉体验转化为艺术本体。莫奈的《睡莲》系列甚至模糊物象轮廓,预示了抽象艺术的诞生。

三、艺术流变的方法论启示:备考策略与史论分析

针对美术史研究与考试需求,可从以下维度切入流派分析:

1. 风格比较法

2. 社会语境分析法

3. 图像学解读实践

四、流变规律与当代启示

18-19世纪欧洲绘画的流派更迭揭示了两大规律:其一,艺术革新始终伴随社会结构的裂变,如法国大革命之于新古典主义,工业革命之于现实主义;其二,审美范式的突破往往源于技术实验(如卡拉瓦乔的明暗法、印象派的色彩科学)与哲学思潮(如启蒙理性、浪漫主义个人解放)的共振。

对当代艺术教育而言,这一历史阶段提示我们:艺术史学习需打破“流派标签化”的局限,转而关注风格背后的权力关系、技术条件与思想运动。例如,在备考中可通过“社会事件—艺术家选择—形式创新”的三角模型,构建跨流派的批判性分析框架。最终,理解这段历史不仅是掌握知识点,更是培养从艺术中洞察人类文明进程的思辨能力。

引用来源: