作为中医药领域的学术高地,中国中医科学院博士研究生入学考试以专业性强、考查维度广著称。如何在有限的备考周期内高效掌握核心知识点、精准把握命题规律,是每位考生面临的挑战。本文基于历年真题解析与考生实战经验,系统梳理高频考点,并提出分阶段备考策略,助力考生科学规划复习路径。

一、真题解析:命题规律与考查方向

1. 科目权重与题型分布

中国中医科学院考博专业课涵盖《中医基础理论》《中医内科学》《伤寒论》《金匮要略》等核心科目,部分专业需加试《中西医结合内科学》《病理生理学》等。从历年真题看,题型以名词解释、简答题、论述题为主,近年逐渐增加案例分析与跨学科综合应用题,例如《中医内科学》要求结合经典条文分析现代疾病(如糖尿病、冠心病)的辨证论治。

真题示例(《中医骨伤科学》):

名词解释:“青枝骨折”多见于儿童,因骨骼柔韧性高,骨皮质未完全断裂。

案例分析:肱骨干中下1/3骨折易损伤桡神经,需结合解剖学与治疗原则作答。

2. 命题趋势分析

经典与临床结合:如《伤寒论》考题常要求解析“六经辨证”在呼吸系统疾病中的应用。

学科交叉性增强:中西医结合类科目(如《中西医结合心血管》)侧重考查现代医学指标与传统辨证的结合。

重视科研思维:部分论述题涉及“痰瘀互结证”的现代机制研究,需引用近年文献支撑观点。

二、重点考点梳理:高频知识点与难点突破

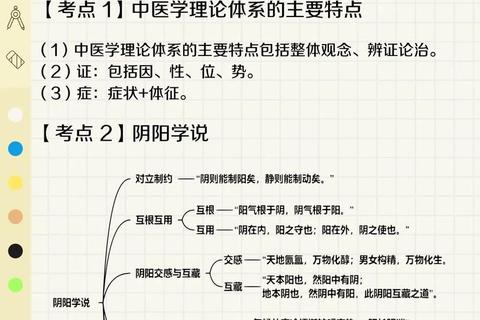

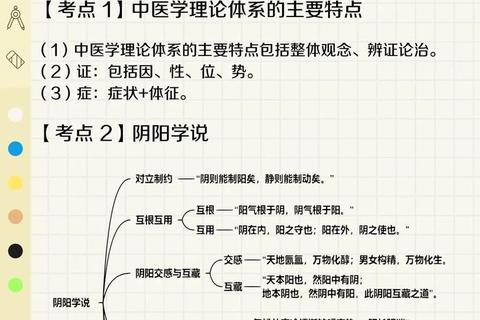

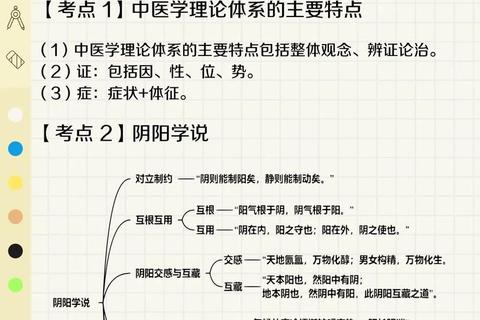

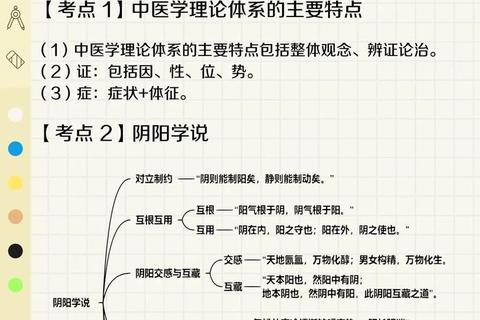

1. 中医基础理论

核心考点:阴阳五行学说、脏腑经络理论、病因病机(如“内生五邪”)。

难点突破:结合《内经》原文解析“治未病”思想,需熟记《素问·四气调神大论》等关键段落。

拓展建议:参考曹洪欣主编教材,系统梳理“体质学说”与“证候演变”的现代研究进展。

2. 中医内科学

疾病谱聚焦:肺系(咳嗽、哮喘)、心系(胸痹、心悸)、脾胃系(胃痛、泄泻)为三大重点。

辨证要点:如“胸痹”需区分痰浊、血瘀、寒凝证型,并关联《金匮要略》“胸痹心痛短气病脉证治”篇。

真题示例:2021年考题要求分析“消渴病”从“阴虚燥热”到“气阴两虚”的病机演变。

3. 中西医结合科目

整合思维:如《中西医结合内科学》中,高血压治疗需对比“肝阳上亢”与“肾虚水泛”的中西医干预差异。

科研热点:关注“中药复方调节肠道菌群”“针灸机制的可视化研究”等前沿领域。

三、备考策略:分阶段规划与资源利用

1. 基础强化阶段(3-6个月)

教材精读:以《中医基础理论》(曹洪欣版)、《中医内科学》(十二五规划教材)为核心,逐章制作思维导图。

真题分类训练:按科目整理近10年真题,归纳重复考点(如《金匮要略》中“痰饮病”的治法频现)。

工具辅助:利用题库软件(如《中医骨伤科学题库》)进行碎片化练习。

2. 能力提升阶段(2-3个月)

经典与临床贯通:精读《伤寒论》《温病条辨》原文,结合现代医案分析(如“小柴胡汤”在慢性肝炎中的应用)。

论文精读:选取近3年《中国中医基础医学杂志》中“证候研究”“复方药理”类论文,提炼学术观点。

模拟考试:每周完成一套全真模拟卷,限时训练答题速度与逻辑表达。

3. 冲刺阶段(1个月)

高频考点复盘:重点复习《病理生理学》中的“缺血-再灌注损伤”机制、《中西医结合眼科学》的“糖尿病视网膜病变”分期。

应试技巧优化:

论述题框架:采用“定义—经典依据—现代研究—临床案例”四段式结构。

时间分配:名词解释(5分钟/题)、简答(10分钟/题)、论述(20分钟/题)。

心理调适:通过冥想、呼吸训练缓解焦虑,避免“考前综合征”。

四、特殊类型考生备考建议

1. 申请-考核制考生

材料准备:突出科研经历(如参与973项目、发表核心论文),推荐信需强调学术潜力。

面试要点:准备英文摘要翻译(如《Nano Today》中“肽类高密度脂蛋白”研究),并模拟专家提问。

2. 跨专业考生

补足短板:针对《病理生理学》等西医科目,精读《陈国强病理生理学名校真题解析》。

跟师学习:通过临床跟诊(如心血管专科)积累辨证经验,弥补实践不足。

五、

中国中医科学院考博不仅是对专业知识的检验,更是对学术思维与临床整合能力的综合考核。考生需以真题为纲,以经典为基,结合现代研究动态,构建“理论—实践—创新”三位一体的知识体系。唯有科学规划、持之以恒,方能在激烈的竞争中脱颖而出,迈向中医药学术研究的更高殿堂。

参考文献与资源:

历年真题库与复习资料

胡镜清《临床研究方法实践精要》

考博英语专项训练(华慧医学考博英语、蒋越听力)