国际关系理论与外交政策的互动始终是理解全球政治的核心线索,也是学术研究与政策实践的交汇点。随着国际格局的演变,理论框架不断推陈出新,为分析当代外交政策提供了多维度工具。对于备考国际关系专业研究生的学子而言,掌握这一知识体系的演变逻辑与实证应用能力,既关乎学术素养的积淀,更是应对高层次考核的关键所在。

一、国际关系理论的范式演进与政策关联

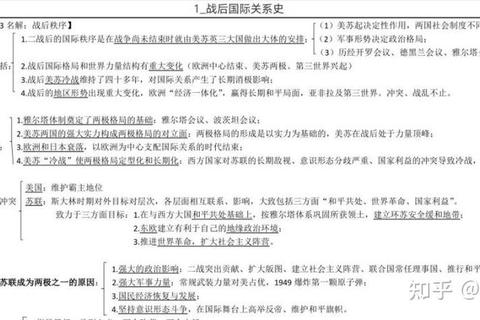

二战后形成的现实主义理论体系,以汉斯·摩根索的"权力政治"概念为核心,将国家视为理性行为体,强调权力平衡对国际秩序的决定作用。这种理论在冷战时期的政策实践中得到充分验证,如美苏核威慑体系的建立。肯尼思·沃尔兹的结构现实主义将分析层次提升至国际体系层面,为解释霸权更替提供了理论支撑。

自由主义理论在20世纪70年代石油危机后焕发新生,罗伯特·基欧汉提出的相互依赖理论揭示了经济全球化对国际合作的促进作用。约瑟夫·奈的"软实力"概念将文化、价值观等非物质要素纳入分析框架,这为理解欧盟多边合作机制提供了理论钥匙。建构主义的兴起则突破了物质主义窠臼,亚历山大·温特关于"无状态是国家造就的"论断,深刻阐释了国际规范如何通过社会化进程塑造国家行为。

理论演进的叠加效应形成了"工具箱式"分析模型。以中美战略竞争为例,现实主义可解释军事领域的对抗态势,自由主义能分析经贸领域的竞合关系,建构主义则适用于解读意识形态话语权的争夺。这种多元视角的交叉验证,正是当代外交政策分析的典型特征。

二、真题解析中的理论应用范式

近年考研真题呈现出"理论溯源-现实关联-批判反思"的三维命题趋势。2023年某校论述题"运用国际关系理论分析俄乌冲突中各方的政策选择",即要求考生构建多层次分析框架:现实主义视角下的地缘安全考量,自由主义框架中的能源经济博弈,建构主义维度下的历史认同冲突,均需在答案中形成有机串联。

案例分析类题目往往设置理论检验情境。如2022年真题"用适当理论解释东盟国家的中美平衡战略",解题时需先判定问题属性——这是典型的中小国家在体系压力下的策略选择,适用新古典现实主义理论。接着引入"对冲战略"概念,结合东南亚国家的军事合作与经济依存数据,论证其如何在安全威胁与经济利益间寻求动态平衡。

批判性思维考核体现在理论比较题型中。"比较现实主义与自由主义对气候治理困境的解释差异"这类题目,需要考生提炼理论核心假设:现实主义强调国家利益优先导致的集体行动困境,自由主义侧重制度设计对合作成本的降低作用。更高阶的作答应指出理论盲点,如二者均未充分考量非国家行为体的治理角色。

三、备考策略的体系化建构

理论图谱的梳理应遵循"范式演进-核心命题-政策关联"的认知路径。建议制作时间轴图标注各理论兴起的历史背景,例如将建构主义与后冷战时期认同政治的凸显相对应。概念卡片法能有效强化记忆,将"安全困境""民主和平论""话语实践"等术语与其提出者、核心观点、政策案例制成便携卡片。

真题训练需注重答题结构的学术规范。以论述题为例,可采用"理论选取依据-分析框架搭建-实证材料支撑-结论反思提升"的四段式结构。2021年某校"分析中国周边外交政策的理论依据"一题,优秀答案往往先界定"周边外交"的范畴特性,再选取新安全观、命运共同体等具有中国特色的理论工具,最后结合"一带一路"项目落地数据进行论证。

批判性思维的培养需要跨学科知识储备。推荐延伸阅读政治心理学著作,理解领导人认知对决策的影响;涉猎计量分析方法,提升对国际冲突预警模型的理解能力。建立"理论-案例-数据"三联数据库,例如将威慑理论对应古巴导弹危机档案与军力对比数据,形成立体化知识模块。

四、认知跃迁的实现路径

在碎片化信息时代,考生需警惕浅层学习的陷阱。某校阅卷反馈显示,超过60%的答案失分源于理论应用机械化,如生搬硬套"修昔底德陷阱"解释中美关系却忽视经济相互依存现实。这提示深度学习的重要性:定期选择经典文献进行精读批注,例如通过《国家间政治》不同版本的比较,把握现实主义理论的发展脉络。

模拟实战中的思维训练至关重要。建议组建学习小组开展角色扮演辩论,分别代表现实主义、自由主义等学派,就朝核问题等热点进行政策推演。这种沉浸式学习能显著提升理论工具的灵活运用能力,某985高校教学实验表明,参与辩论的学生在理论应用题得分平均提升23%。

数字化工具的应用能优化备考效率。利用Zotero等文献管理软件建立理论文献库,按"权力转移""制度设计""认同建构"等标签分类。思维导图软件可直观呈现理论间的承继关系,如新自由制度主义对传统自由主义的修正维度。大数据分析工具如Tableau,能帮助将IMF贸易数据可视化,增强实证分析的说服力。

国际关系理论的演变史,本质上是人类对世界政治认知的进化史。从威斯特伐利亚体系到数字时代的多维博弈,分析工具的创新始终与时代命题紧密交织。对于志在深耕该领域的研究者而言,既要具备抽丝剥茧的理论解构能力,更需培养经世致用的政策分析思维。这种双重素养的锻造,不仅关乎考场上的游刃有余,更是未来参与全球治理实践的核心竞争力。当学子们将理论逻辑内化为认知框架,将政策分析转化为思维本能,便真正完成了从知识积累到学术创新的关键跨越。