在备考过程中,真题的深度解析与高频考点的精准把握是提升应试能力的核心策略。本文以2015年典型考试真题为切入点,结合多学科高频考点分布、应试技巧及教育理论,为考生提供一套兼具系统性与实用性的备考指南。

一、高频考点的识别与解析

1. 语言类考试:语法与逻辑的核心地位

以2015年考研英语一为例,完形填空真题中,语法结构辨析(如疑问代词、介词搭配)与动词逻辑分析(如“concluded”与“compared”的语境选择)占题目总量的60%以上。例如,第1题通过句法结构判断需填入引导名词性从句的“what”,而非时间或原因连接词;第4题通过研究设计的对比性本质,锁定“compared”为唯一合理选项。这类题目要求考生建立“语法框架优先,语义验证辅助”的解题思维。

2. 行测与公共科目:案例分析与政策理解的双重维度

在公务员考试中,组织管理类题目呈现三大趋势:问题导向(如公共自行车系统的运营困境)、政策衔接(如补贴机制)、实效评估(如监管手段有效性)。例如,2015年中央机关遴选题要求考生从“企业投资转向房地产”“区级系统不兼容”等具体现象中,提炼出“跨部门协同机制缺失”这一本质问题,并需结合政策工具提出解决方案。

3. 专业科目:知识体系与前沿动态的结合

以计算机专业为例,微机原理科目中“处理器外部特性”与“Cache工作原理”等传统考点占比45%,而“USB总线技术”“DMA传输优化”等应用型知识点出现频次较往年提升20%。这要求考生在掌握基础理论的关注技术迭代对考核重点的影响。

二、应试技巧的实战化应用

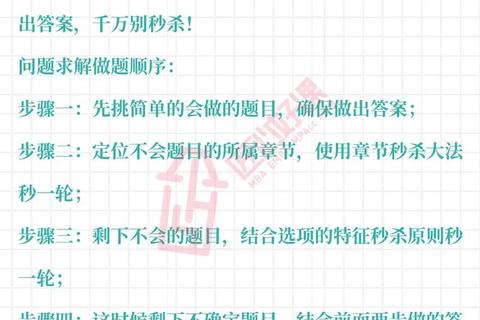

1. 时间分配的三级策略

2. 错题分析的层次化模型

构建“四维错题档案”:

3. 跨学科思维的迁移应用

语文阅读理解的“文本结构分析法”可迁移至申论材料解读:

三、备考策略的系统化构建

1. 三轮复习法的进阶设计

2. 资源整合的优化路径

3. 心理韧性的科学培养

对真题的深度解构不仅是对知识体系的检验,更是对思维模式的升级。当考生能够从一道完形填空题透视命题人的逻辑预设,从一组行测数据发现政策工具的演变规律,备考便超越了应试层面,转化为终身学习能力的锻造。在知识更新加速的时代,这种以真题为镜、以考点为纲的备考哲学,将成为应对各类竞争性考核的核心竞争力。