中山大学哲学硕士入学考试历来以学术深度与综合能力要求著称,其真题设计既注重对哲学史基础知识的系统性考察,又强调对经典原著的批判性思考能力。本文基于历年真题分析与备考经验,提炼核心考点与策略,为考生提供兼具理论性与实践性的指南。

一、真题结构与命题趋势解析

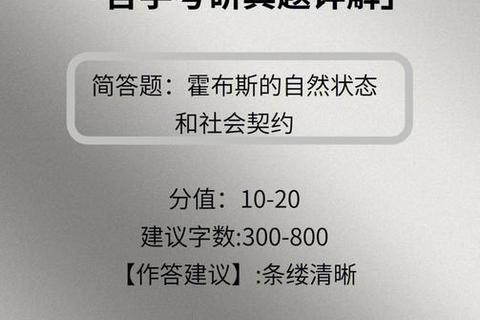

中山大学哲学考研专业课分为中国哲学史基础(808)与外国哲学史基础(616)两门,题型涵盖名词解释、翻译评析、论述题及材料分析四大类。从近五年真题(如2023年“阿赖耶识”“格物致知”的名词解释、2022年“白马非马”命题的跨学派讨论)可见以下命题特征:

1. 知识广度与深度并重:中国哲学侧重先秦儒家与宋明理学核心概念,如“四端”“性三品”等高频考点;西方哲学聚焦德国古典哲学(康德、黑格尔)与分析哲学(如休谟问题),要求考生贯通思想史脉络。

2. 原著解读能力为核心:翻译评析题常选取《道德经》《传习录》《单子论》等经典片段,要求考生结合上下文还原哲学语境,并评析其理论价值。

3. 跨学科与批判思维考察:材料分析题多呈现不同学派对同一命题的争论(如2023年“白马非马”题中公孙龙、庄子、墨家的对比),需考生辨析逻辑差异并构建论证框架。

二、核心考点梳理与学习策略

(一)中国哲学史核心领域

1. 儒家思想体系:重点掌握孔孟“仁学”、荀子“性恶论”、朱子“理气论”及阳明“心即理”学说。需结合《论语》《孟子》《四书章句集注》等原著,理解概念演变的内在逻辑。

2. 道家与玄学:老子“道论”、庄子“齐物论”及郭象“独化论”为高频考点。备考时需对比《老子》《庄子》不同注本,关注“有无之辨”的哲学史意义。

3. 佛教哲学:唯识宗“阿赖耶识”、天台宗“一念三千”等概念需结合《成唯识论》等文献,厘清其与印度佛学的承袭关系。

(二)西方哲学史核心领域

1. 古希腊至近代哲学:柏拉图“理念论”、亚里士多德“四因说”、笛卡尔“心物二元论”及休谟“因果问题”为必考内容。建议以《西方哲学原著选读》为纲,梳理问题意识的历史转向。

2. 德国古典哲学:康德的“先验逻辑”“哥白尼转向”与黑格尔“辩证法”是论述题重点,需通过《纯粹理性批判》《小逻辑》选段训练文本分析能力。

3. 现代分析哲学:罗素“摹状词理论”、维特根斯坦“语言游戏”等考点要求考生理解逻辑分析与日常语言的哲学关联。

(三)科学哲学与跨学科命题

针对科技哲学方向,需掌握波普尔“证伪主义”、库恩“范式理论”及科学实在论争议,结合《科学革命的结构》等著作,分析科技前沿问题。

三、高效备考路径与资源整合

(一)分阶段学习规划

1. 基础夯实期(3-6月):通读冯达文《新编中国哲学史》、赵敦华《西方哲学简史》,建立知识框架。每日精读1-2篇原著选段,标注关键术语。

2. 专题强化期(7-9月):按学派梳理高频考点,制作对比表格(如程朱理学vs陆王心学)。结合历年真题进行限时写作训练,注重论点层次与文献引用。

3. 冲刺模拟期(10-12月):全真模拟近三年真题,重点突破翻译评析题。参加学术论坛或读书会,提升口头表述与即时思辨能力。

(二)核心参考资料推荐

1. 教材类:

2. 工具书:《中国哲学大辞典》《剑桥哲学辞典》辅助概念查证。

3. 真题集:优先研读2015-2024年真题,关注“中山大学研究生院”官网公布的题型变化。

(三)答题技巧与误区规避

1. 名词解释:采用“定义+代表人物+理论影响”三段式结构。例如答“格物致知”需关联朱熹《大学章句》与王阳明批判。

2. 翻译评析:先直译后意译,结合思想背景揭示文本哲学价值。避免脱离语境的主观发挥。

3. 论述题:以“问题意识-论证过程-学术争议-当代启示”为逻辑链,引用二手研究(如牟宗三对康德的诠释)增强学术深度。

四、复试准备与综合素质提升

中山大学复试占比50%,侧重学术潜力与跨学科素养。备考建议包括:

1. 原著精读:选择1-2部代表作(如《庄子·齐物论》《纯粹理性批判》序言),撰写读书笔记并模拟答辩。

2. 研究计划设计:围绕报考方向(如科技哲学中的AI问题)设计课题,展示问题意识与方法论素养。

3. 英语能力强化:熟记哲学专业术语英文表达,准备“西方哲学对中国传统思想的影响”等跨文化议题。

中山大学哲学考研不仅是对知识储备的检验,更是学术思维与人文素养的全面考察。考生需以真题为镜,构建“史论结合、中外互鉴”的知识体系,同时培养批判性思维与学术表达能力。唯有将系统性学习与针对性训练相结合,方能在激烈竞争中脱颖而出,叩开这所哲学重镇的学术之门。