在备考教育学研究生考试的过程中,历年真题不仅是检验知识掌握程度的工具,更是把握命题规律、优化复习策略的关键资源。本文以2011年教育学统考真题为切入点,结合近年考试动态,系统解析核心考点与命题逻辑,并为考生提供科学的备考建议。

一、核心考点解析:基础理论与重点内容的深度关联

2011年的教育学真题呈现了“重基础、强应用”的典型特征。通过对选择题、辨析题和论述题的分布分析,可以发现以下核心领域的知识体系构建至关重要:

1. 教育学原理:教学与德育的辩证关系

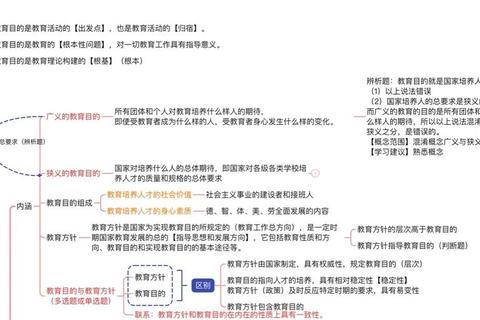

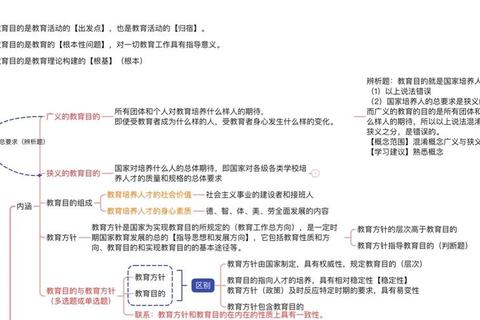

该部分分值占比最高(约30%),重点考查教学设计的德育渗透性。例如,辨析题“德育应当普遍存在于一切教学设计中”要求考生明确“教学设计是系统性规划,而德育需通过特定形式实现”的逻辑关系。这提示考生需掌握教育目的论、教学原则与德育方法之间的联动,尤其是赫尔巴特“教育性教学”思想在当代的应用场景。

2. 中外教育史:教育家思想的纵向对比

简答题对陈鹤琴“活教育”思想体系的考查,以及辨析题对荀子“尊师重教”理念的辨析,凸显了教育思想史的核心地位。考生需注意:

掌握教育家思想时,需结合历史背景分析其现实意义,例如荀子的师道观对当代教师权威构建的启示。

3. 教育心理学:理论迁移与实证研究结合

操作条件反射与经典条件反射的辨析题,反映了对基础理论差异的精准把握要求。该部分难点在于将斯金纳、巴甫洛夫的理论与教学案例结合,例如如何利用强化原理设计课堂激励机制。自我效能感、成就目标理论等概念在教学设计中的应用成为高频考点。

4. 教育研究方法:实验设计的科学性与可行性

2011年首次在分析题中引入“多媒体教学效果实验”的案例,要求考生设计实验方案并评估优缺点。这提示研究方法类题目从单纯记忆转向实践应用,需重点掌握:

二、命题趋势分析:能力导向与跨学科整合的强化

结合近十年真题演变规律,教育学统考呈现三大趋势:

1. 从知识记忆到分析能力转型

选择题减少对孤立概念的考查,更多采用情境化设问。例如,2011年通过《劝学》文本分析荀子的师生观,要求考生在古文解读中提炼教育思想。这要求复习时建立“理论-案例”双向链接,例如用裴斯泰洛齐的要素教育理论解释当前小学分层教学实践。

2. 跨学科综合题的比重提升

论述题常要求融合多领域知识。例如,“教育目的与课程改革的关系”需结合教育学原理中的目标分类、教育史中的课程演变(如杜威活动课程)、以及心理学中的学习动机理论进行多维论证。备考时需构建知识网络图,标注各理论的交叉应用点。

3. 贴近教育政策与热点问题

命题材料开始反映教育公平、信息化教学等现实议题。如2011年“乡镇中学英语教学实验”隐含对城乡教育资源配置的关注。考生需跟踪《中国教育现代化2035》等政策文件,思考“双减”背景下的教学评价改革、人工智能对师生关系的重塑等前沿话题。

三、备考策略优化:系统性与精准性并重的复习路径

基于上述分析,考生可从以下三方面提升备考效率:

1. 构建模块化知识体系

2. 强化真题的情景化训练

3. 关注教育生态的动态演变

四、以真题为镜,照见教育学的深层逻辑

对2011年教育学真题的解析表明,考试正在从知识复现向思维建模转变。考生需突破“死记硬背”的局限,建立“理论溯源-现实关联-批判创新”的三维学习模式。未来命题或将进一步增加开放性设问,例如要求考生评价“教育内卷化”的解决路径。唯有将真题分析与教育生态观察相结合,才能在动态竞争中占据先机。