地理学考作为检验学生地理学科素养的重要途径,其真题分类汇编不仅是备考的“导航仪”,更是理解学科核心考点的关键工具。通过对2017年地理学考真题的系统梳理与解析,考生能够精准把握命题规律,强化知识体系的构建与运用能力。本文将从核心考点的分布、题型解析方法及备考策略三方面展开论述,为考生提供兼具理论深度与实践价值的参考。

一、核心考点分布与命题特点

2017年地理学考真题的核心考点主要集中在自然地理与人文地理两大模块,体现了“基础性与综合性并重”的命题趋势。

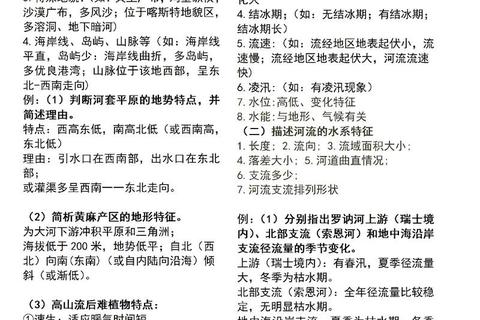

1. 自然地理:突出区域性与过程性分析

以“自然植被类型与气候关系”为例(),题目通过城市绿化带的景观对比,考查学生对落叶阔叶林与常绿植被分布的判断能力。此类题目要求考生结合纬度、气候特征及植被适应性进行推理,如“新叶呼之欲出”暗示落叶植被的物候特征,从而锁定正确答案为落叶阔叶林。此类题型强调地理要素的时空关联性,需考生掌握“现象—原理—应用”的分析链条。

2. 人文地理:聚焦产业布局与可持续发展

工业区位因素类题目(如中德国海德堡印刷产业集聚案例)要求考生从产业链协作、技术创新、市场需求等角度分析产业集聚的动因。例如,造纸、油墨企业的集聚可降低市场营销成本,而技术革新则通过“挑剔客户需求”推动产品质量提升。这类题目常以区域发展案例为载体,需考生理解“区位优势—产业互动—区域影响”的逻辑框架。

3. 区域地理:注重资源调配与生态问题

如西北某闭合流域的水循环问题(),通过盐湖蒸发量与降水量的关系,考查学生对流域水平衡的理解。答案需基于“降水量≈实际蒸发量”的原理,结合地表形态对蒸发的影响(如坡面蒸发最弱),体现自然地理过程的定量分析能力。

二、题型解析与解题策略

真题分类需结合题型特点制定针对性解题方法,以下以选择题与综合题为例展开分析。

1. 选择题:信息提炼与逻辑排除法

选择题的解题关键在于快速定位题干核心信息,并运用排除法缩小选项范围。例如,在判断“制约常绿灌木栽种范围的因素”时(),需从题干中提取“我国多城市使用但范围有限”这一矛盾点,结合自然带分布规律,锁定气温为主导因素。地理图表题(如中的城市规划图)需关注图例、方位及隐含条件,如工厂选址需避开居民区主导风向,通过空间逻辑排除干扰项。

2. 综合题:结构化思维与规范表述

综合题要求考生构建完整的答题框架。以剑麻种植产业为例(),需从气候适应性、区位条件、产业链特点及社会效益多角度作答。例如,分析“剑麻产需矛盾”时,需分点说明我国热带面积小(供给不足)与航运、汽车产业需求增长(需求扩大)的矛盾。此类题目需采用“原因—表现—影响”的三段式结构,并注重术语规范性,如“热带经济作物”“产业链协同效应”等。

3. 读图题:空间关联与动态过程解读

读图类题目(如中的地貌剖面图)需结合地理过程的时空变化规律。例如,分析“流域不同部位蒸发量差异”时,需根据坡面、河谷、湖盆的地形特征,判断水分滞留条件,进而推导蒸发量排序。此类题目可运用“空间分异—要素互动—结论推导”的思维模型,强化图文转换能力。

三、备考策略与资源运用

高效的备考需依托科学的复习规划与优质资源的整合利用。

1. 知识体系构建:分类梳理与薄弱点突破

建议考生以真题分类汇编为纲,按“自然地理—人文地理—区域可持续发展”模块梳理高频考点()。例如,自然地理可细分为地球运动、气候、水文、地貌等子类,每类整理典型错题及易混淆概念(如“实际蒸发量”与“潜在蒸发量”的区别)。针对薄弱环节,可结合模拟题进行专项训练()。

2. 解题能力提升:真题精练与思维建模

真题精练需注重“一题多解”与“多题一解”。例如,工业集聚类题目()可通过“成本—技术—市场”模型统一分析,而农业区位题则需区分自然条件与社会经济条件的权重。可参考答题模板(如中“—阐释—论证”三步法)规范作答逻辑,避免遗漏得分点。

3. 资源整合:教材与拓展资料结合

除真题外,考生需回归教材,强化基础概念(如中的地理核心概念),同时利用地理信息系统(GIS)案例、学术论文等拓展资料()深化对热点问题(如生态脆弱区治理)的理解。参与地理实践(如中的模拟实验)可增强对抽象原理的直观认知。

结论

2017年地理学考真题的分类汇编不仅揭示了命题的核心规律,更提供了学科思维的训练蓝本。考生需通过“考点解析—题型拆解—策略优化”的三维复习路径,将知识转化为解决问题的能力。在备考中,既要注重真题的精细化分析,也要关注学科前沿与现实案例,从而实现从“应试”到“素养提升”的跨越。正如教育理论所言:“高效学习的关键在于将碎片知识系统化,并在实践中实现迁移应用”。唯有如此,方能在学考中游刃有余,成就地理学科的综合素养。