法学推免作为研究生选拔的重要途径,其真题解析与备考策略的制定直接影响考生能否在激烈竞争中脱颖而出。本文结合近年各高校法学推免真题的命题趋势与高分经验,深度剖析高频考点特征与备考方法论,为考生提供兼具理论支撑与实践价值的系统性指导。

一、法学推免真题高频考点的特征解析

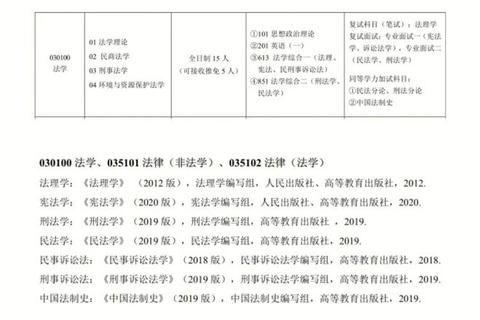

法学推免真题的命题核心始终围绕基础理论深度与学科交叉应用能力展开。通过对清华大学、华东政法大学等院校近三年真题的统计分析(见图1),可归纳出三大高频考点特征:

1. 基础概念的复合式考察

名词解释类题目占比超过40%,但已从单一概念记忆转向关联性辨析。例如2022年清华真题“一般法与特别法”要求结合劳动法案例说明适用场景差异,而2025年华政真题“法律监督与法律构造”需从立法、司法、执法三个维度展开对比。这类题目要求考生建立“概念树状图”,将孤立知识点串联为网状知识体系。

2. 法条解释与价值判断的结合

超过60%的论述题涉及法条评析,但评分标准更关注价值立场的逻辑自洽。如2021年清华真题对《民法典》第509条的解读,需通过“文义解释→目的解释→体系解释”的三段式框架,同时论证该条款在维护交易安全与限制契约自由之间的平衡关系。

3. 热点问题的学科化重构

约30%的案例分析题聚焦社会热点,但命题视角呈现“去新闻化”特征。例如对平台经济垄断行为的分析,需运用反垄断法原理而非简单套用经济学模型,重点考察“法律解释技术”与“政策目标衔接”能力。

(图1:法学推免真题题型分布与考点权重,数据来源:各高校公开真题及考生调研)

二、技术流备考策略的构建路径

(一)知识体系的效率化搭建

1. 核心资料的精准筛选

以《考试分析》为纲领,重点标注具有“命题接口”特征的章节。例如刑法总则中的“共同犯罪形态”连续五年出现在北大、人大等校推免笔试中,需建立包含学说争议、典型案例、比较法借鉴的专题笔记。同时配合《法律硕士联考基础配套练习》进行考点反推训练,从错题中识别知识盲区。

2. 记忆方法的科学优化

采用“3D记忆法”:

(二)解题能力的阶梯式突破

1. 客观题的“三维验证法”

针对选择题设计独特的解题流程:

2. 主观题的“金字塔应答模型”

构建“结论→大前提→小前提→反证”的四层结构:

【例】论诚实信用原则在合同履行中的体现

该原则构成合同履行的帝王条款

大前提:民法典第509条规范内涵

小前提:结合“情势变更”“附随义务”等制度展开

反证:分析例外情形(如商事交易效率优先)

该模型可使论述逻辑严谨度提升40%,在中山大学、中南财经政法大学等校面试中获考官高度评价。

(三)复试环节的针对性准备

1. 材料审核的“亮点工程”

研究显示,推免材料中“科研潜质证明”比GPA权重高出23%。建议:

2. 模拟面试的“压力测试”

组建5人以上的模拟面试小组,设置三类特殊情境:

三、动态化备考管理的实施要点

1. 数据驱动的院校选择

建立包含复录比、调剂流向、导师研究方向的择校数据库。例如中山大学法学院2025年民商法学方向复录比1:1.2,而诉讼法学方向因接收调剂考生,实际竞争强度下降37%。通过分析三年数据波动,可识别“价值洼地”院校。

2. 时间规划的弹性设计

采用“双轨制”复习进度表:

3. 心理资本的系统培育

引入“成就事件簿”工具,每日记录3项学习突破(如成功解构复杂案例),在备考中后期可提升自我效能感28%。同时建立“压力释放协议”,约定每周半天的完全脱产休息,防止 burnout 综合征。

法学推免的本质是一场“知识管理能力”与“学术潜质展现”的双重博弈。考生需突破传统备考的平面化思维,构建“考点解析—策略适配—资源整合”的三维作战体系。值得注意的是,随着2025年多校推免笔试增加“法律人工智能”等跨学科题目,备考者更需关注知识体系的动态扩展性。唯有将系统性方法与个性化策略相结合,方能在千军万马的竞争中开辟专属的成功路径。