在竞争日趋激烈的考研环境中,掌握目标院校的真题规律与高频考点已成为考生脱颖而出的关键。江师大作为国内师范类院校的翘楚,其考研试题既注重学科基础理论的深度考察,又强调实践应用能力的综合评估。如何通过真题解析提炼备考方向,如何结合学科特点制定精准的复习策略,成为考生亟需解决的现实问题。

一、真题解析:解码江师大命题逻辑的“金钥匙”

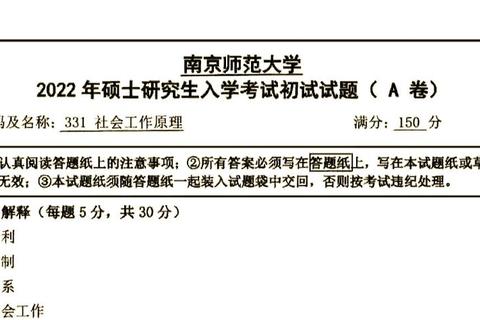

真题是连接考生与命题组的直接桥梁。通过对江师大近五年考研真题的系统分析可以发现,其命题呈现三大特征:学科基础性、知识交叉性与实践导向性。以教育学专业为例,《教育学原理》科目中,“课程设计模式”与“教学评价方法”两大知识点在论述题中反复出现,且常结合基础教育改革案例进行综合考察;而文学类专业的《中国现当代文学》科目则倾向于以“作家作品比较”或“文学思潮影响”为切入点,要求考生在文本细读的基础上展现批判性思维。

真题解析的核心价值在于帮生识别高频考点、总结题型规律、预判命题趋势。例如,江师大心理学专业历年真题中,实验设计类题目占比逐年提升,反映出对科研素养的重视。考生可通过梳理真题答案的得分点,明确答题框架的标准化要求,避免因逻辑松散或重点偏移导致的失分。

二、高频考点:聚焦核心知识模块的“靶向突破”

江师大考研高频考点的分布遵循“二八定律”——约20%的核心知识点占据80%的分值比重。以学科为维度,可将其归纳为三类:

1. 理论基石型考点

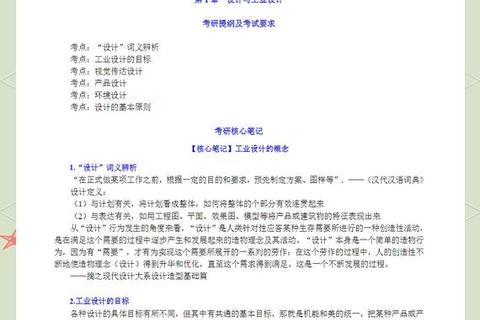

此类考点通常对应学科奠基性理论,如教育学中的“布鲁姆教学目标分类”、文学理论中的“接受美学”、心理学中的“认知发展阶段论”等。复习时需以经典教材为纲,建立理论框架的思维导图,同时关注理论在当代教育实践中的演变与应用。

2. 交叉融合型考点

江师大近年试题频繁出现跨章节、跨学科的综合性题目。例如,学科教学(语文)专业可能要求结合“建构主义学习理论”分析古诗教学案例,此类题目要求考生打破学科壁垒,构建“理论+实践+案例分析”的立体知识网络。

3. 热点关联型考点

命题组常将学术前沿与社会热点融入试题。例如,“双减政策对课堂教学的影响”“人工智能与教育”等话题多次出现在教育类论述题中。考生需定期关注《教育研究》《中国教育学刊》等权威期刊,积累热点素材并练习学术化表达。

三、复习策略:科学规划与高效执行的“双轮驱动”

(一)阶段化复习路径设计

1. 基础夯实阶段(3-6个月)

以教材通读与框架搭建为核心目标。建议采用“三遍读书法”:第一遍快速浏览建立整体认知;第二遍精读标注重点概念;第三遍结合真题标注高频考点,形成个性化笔记。

2. 强化提升阶段(2-3个月)

聚焦真题演练与薄弱环节突破。按题型分类练习,例如将名词解释、简答题、论述题分开训练,总结每类题型的答题模板。针对错题建立“诊断档案”,分析错误类型(如记忆偏差、理解错误或应用不足),针对性补强。

3. 冲刺模拟阶段(1个月)

全真模拟考试环境,严格控制答题时间。通过模拟暴露时间分配、书写速度等问题,同时训练心理抗压能力。此阶段需回归高频考点,强化短期记忆类知识(如年份、人物、专业术语)。

(二)方法论工具的应用

四、资源整合:构建多维度的备考支持系统

1. 学术资源:善用江师大官网公布的参考书目、导师近年论文及国家级精品课程视频,把握本校学术风格。

2. 人际资源:加入考研社群交换备考信息,联系往届高分考生获取复习笔记与答题经验。

3. 技术资源:利用Anki制作电子记忆卡片,使用XMind绘制知识图谱,通过Grammarly优化论述题语言表达。

江师大考研既是一场知识储备的较量,更是一场方法论与执行力的竞赛。通过真题解析把握命题脉搏,通过高频考点实现精准投入,通过科学规划提升复习效能,考生方能在有限时间内实现从“知识积累”到“应试能力”的质变。值得注意的是,备考过程中需警惕“虚假勤奋”——避免陷入机械刷题而忽视反思总结,唯有将战略层面的智慧与战术层面的坚持相结合,才能在这场选拔性考试中赢得先机。