作为中国近代历史的缩影,上海的城市变迁不仅是理解现代中国形成的关键窗口,更是历史学考研中高频出现的命题焦点。这座"东方巴黎"的街道里弄间,承载着租界扩张、工业革命、文化碰撞的复杂肌理,其发展轨迹与近代中国社会转型紧密交织。掌握上海城市史的核心脉络,既能帮生构建完整的知识框架,也能在材料解析题中精准捕捉命题意图。

一、上海近代城市变迁的历史坐标(1843-1949)

开埠通商(1843)标志着上海从传统市镇向国际化都市转型的起点。英法美租界的划定形成了"国中之国"的特殊治理模式,这种殖民空间的扩张直接反映在《土地章程》的历次修订中。考生需注意条约细节与空间变化的关联性,例如1863年英美租界合并为公共租界后,工部局市政管理体系如何塑造城市治理范式。

工业化浪潮(1895-1911)阶段,江南制造总局、商务印书馆等官办与民营企业的并存,揭示出"中体西用"思想在实践层面的矛盾性。此时期的考点常聚焦于民族资本与外来资本的竞合关系,如2018年真题要求分析"大生纱厂与日资纺织企业的市场博弈"。备考时应梳理企业档案、商会记录等原始材料,培养经济史料的解读能力。

文化场域重构(1920-1937)是命题材料的重要来源。从四马路出版业到百乐门歌舞厅,从石库门民居到外滩建筑群,物质空间的文化符号常被用作考察社会阶层流动的切入点。建议考生建立"空间—人群—事件"三维分析模型,例如2021年材料题以霞飞路商业街为载体,考查法租界中俄侨社区的文化融合现象。

二、考研真题中的高频考点解析

1. 租界治理的双重性

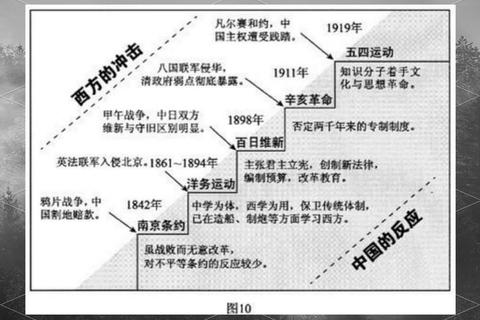

历年真题频繁触及租界的"殖民性"与"现代性"辩证关系。2020年论述题要求评价"租界市政建设对中国城市现代化的示范效应",解题时需运用费正清的"冲击—回应"理论框架,同时援引罗兹·墨菲的《上海:现代中国的钥匙》中关于市政管理的实证研究。关键得分点在于区分殖民侵略的客观破坏性与技术移植的进步性。

2. 社会结构的裂变与重组

工人阶级的崛起是近年命题热点。备考时要熟读《上海罢工》等经典研究,掌握"五卅运动"中工人、学生、商会的互动机制。特别注意青帮等秘密会社在劳资纠纷中的特殊作用,这涉及到传统社会组织在近代转型中的功能变异,如2019年材料题给出杜月笙调解工潮的档案,考查非正式权力网络的影响力。

3. 文化认同的建构路径

海派文化的形成机制是论述题常考方向。需重点记忆《申报》与《良友》画报的文化传播案例,比较商务印书馆与中华书局的文化定位差异。在应对"西学东渐中的本土化创新"类题目时,可引用张仲礼的都市文化研究,强调石库门建筑的中西合璧特征反映的文化调适策略。

三、备考策略与史料运用技巧

1. 时空坐标法建立知识网络

绘制1843-1949年上海城市地图的动态演变图,标注重要事件的空间位置。例如将五口通商、小刀会起义、淞沪会战等事件落位到具体街区,这种可视化记忆法能有效应对涉及空间变迁的论述题。利用GIS历史地图数据库资源,对比不同时期城市肌理的变化。

2. 多层史料对比分析法

面对租界治理类材料题,应建立中外史料对照体系。以上海道台档案对比英国领事报告,分析同一事件(如会审公廨案件)的不同叙述视角。特别注意《北华捷报》等英文报刊的舆论倾向,这有助于识别材料中的立场偏见,提升史源批判能力。

3. 概念工具的应用训练

熟练掌握"殖民现代性""口岸社会""混生现代性"等理论概念,在答题中展现学术深度。例如解析外滩建筑群的文化象征意义时,可运用本尼迪克特·安德森的"想象共同体"理论,论述殖民建筑如何重构市民的空间认知。

四、典型真题实战解析示范

以2022年材料题为例,题干提供1934年上海市《大上海计划》规划图与实施报告片段,要求分析该计划的历史意义。解题时应分三个层面:

1. 空间政治维度:对比租界扩张与华界建设的权力博弈

2. 技术移植维度:董大酉设计的新市政中心如何体现"中国固有形式

3. 历史局限分析:抗战爆发导致的建设中断反映的民族危机

备考时要积累吴淞开埠、江湾新城等案例,形成完整的市政建设知识链。

理解上海近代城市变迁,本质上是解码中国现代化进程的密钥。考生需跳出单纯记忆史实的层面,建立"全球史视野下的地方经验"分析框架,将城市空间演变与社会结构转型、文化认同重塑相结合。在冲刺阶段,建议精读《近代上海城市研究》等权威著作,同时通过模拟真题训练史论结合能力,重点关注近五年考查频次上升的日常生活史、环境史视角,如2023年首次出现的"里弄卫生治理与殖民权力"题型,预示命题方向向微观史研究的倾斜。唯有将扎实的史实储备与前沿研究方法相结合,方能在激烈竞争中凸显学术潜质。