中国美术学院(以下简称“国美”)动画考研以其高专业性与创造性著称,每年吸引大量考生竞逐。近年来,考题逐渐从单一技法考核转向综合创作能力的深度考察,尤其注重考生的叙事思维、视觉表达及应变能力。本文基于近年真题解析,结合备考策略与创作方法论,为考生提供理论与实践并重的指导。

一、真题解析:命题趋势与核心能力要求

国美动画考研的真题设计始终围绕“叙事能力”与“视觉语言”两大核心,近年呈现以下趋势:

1. 从具象到抽象的命题转向

例如,2021年考题《天性》要求考生设计四种不同性格角色并完成分镜叙事,强调人物塑造的深度;2022年《感·知》则以抽象概念切入,要求考生通过场景与分镜传递情感。这类题目要求考生具备从抽象主题中提炼具象叙事的能力,需结合哲学、心理学等跨学科视角拓展创作维度。

2. 分镜设计的精细化与连贯性

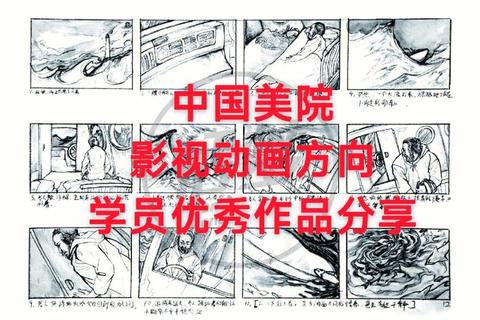

分镜考核从早期的20格缩减至近年8-16格(如2022年要求8格分镜+氛围图),看似简化实则对单帧画面质量、节奏把控及场景逻辑提出更高要求。考生需强化镜头语言训练,包括景别切换、动态构图与轴线规律,避免“画面精美但叙事断裂”的常见问题。

3. 角色与场景设计的综合考察

2023年考题《田园生活》要求绘制角色三视图与场景设计,强调角色与环境的互动性。此类题目不仅考察造型能力,更注重考生对“世界观构建”的理解,需通过细节(如道具、光影)传递角色性格与场景氛围。

二、创作方向:核心能力培养与创新实践

1. 分镜设计:从临摹到原创的阶梯训练

2. 角色与场景设定:细节决定深度

3. 跨媒介叙事与实验性探索

国美近年鼓励实验性创作,考生可尝试融合剪纸动画、拼贴艺术等多元形式。例如,以《感·知》为题时,可用逐帧动画表现触觉的渐变过程,或在分镜中加入交互设计草图。此类创新需建立在对传统技法熟练掌握的基础上,避免“形式大于内容”。

三、应试技巧:高效备考策略与实战建议

1. 分阶段训练计划

2. 素材库建设与活用

3. 考场应变与时间管理

四、面向未来的动画创作素养

国美动画考研不仅是一次选拔,更是对考生艺术素养与创新潜力的综合评估。面对日益开放的命题趋势,考生需打破“应试套路”,将备考过程转化为创作能力的系统性提升。通过分镜逻辑训练、跨媒介实验与文化底蕴积累,构建个人创作语言,方能在竞争中脱颖而出。未来,随着数字技术与传统艺术的进一步融合,动画创作的边界将持续拓展,考生更需保持敏锐的行业洞察与持续的学习热情,方能在艺术道路上走得更远。

参考文献与备考资源

实验性创作案例: