司法考试中的法制史科目,既是考生理解中国法律传统的重要窗口,也是检验法学素养的关键环节。其命题范围广、知识点细、理论性强的特点,常令备考者感到棘手。本文将从法制史的核心考点、命题规律及高效备考方法三个维度展开分析,帮生构建系统性复习框架。

一、法制史命题特征与高频考点聚焦

司法考试法制史试题以“重基础、考对比、突重点”为命题逻辑,主要围绕制度演变、思想流变与重大立法成果三大主线展开。

1. 制度演变的横向对比与纵向关联

历年真题中,“唐律疏议”“清末修律”“根据地法制”等主题出现频率最高。以《唐律疏议》为例,其“礼法合一”“一准乎礼”的特点需结合具体条文(如“十恶”制度、五刑体系)展开分析。命题常要求对比不同朝代的制度差异,如西周“明德慎罚”与汉代“春秋决狱”的思想渊源对比,需考生建立时间轴思维。

2. 法律思想的传承与革新

儒家“德主刑辅”、法家“以法治国”等思想对立法的影响是必考点。例如,2018年真题曾通过《大明律》中“存留养亲”条款,考查考生对“礼法结合”实质的理解。此类题目要求考生提炼思想内核,而非简单复述概念。

3. 标志性法典的体系化掌握

《法经》《永徽律》《钦定宪法大纲》等法典的结构、特点及历史地位需重点记忆。建议采用“三步法”整理:①法典制定的时代背景;②体例创新(如《法经》六篇结构);③对后世的影响(如《唐律疏议》对东亚法系的辐射)。

二、突破法制史学习的三大认知误区

考生在备考中常陷入机械记忆、忽视关联、轻视真题三大误区,导致事倍功半。

误区1:孤立记忆知识点

法制史事件往往存在因果链条。以“清末修律”为例,需串联《钦定宪法大纲》的君主立宪倾向、《大清新刑律》的近代化转型、礼法之争中“法理派”与“礼教派”的冲突,才能完整理解其“中西杂糅”的特质。

误区2:忽略法律与社会的互动关系

法律制度的演变本质是政治经济结构的反映。例如,西周“以德配天”思想的提出,实为周人论证政权合法性的理论工具;而宋代“编敕”制度的盛行,则与中央集权强化的历史背景直接相关。

误区3:轻视真题的导向作用

近五年真题统计显示,考点重复率超60%,但命题角度持续创新。以“春秋决狱”考点为例,2016年考查其定义,2021年则要求结合汉代司法案例说明其“论心定罪”的弊端。真题训练需注重“一题三做”:解析题干考点、拓展关联知识点、归纳命题逻辑。

三、构建高效备考策略的实践路径

科学的备考方法需兼顾知识输入与输出,形成“理解—记忆—应用”的闭环。

1. 框架式学习法

按“断代史+专题史”双线梳理知识体系。先以朝代为单位整理法典、思想、制度(如唐代的律令格式体系),再按专题横向对比(如历代监察制度演变)。推荐使用思维导图标注各朝代的“首创制度”与“继承创新”。

2. 案例关联记忆法

将抽象制度与具体案例结合记忆。例如,通过“张成案”理解汉代“秋冬行刑”制度的司法实践,通过“杨乃武与小白菜案”透视清代会审制度的特点。历史文献原文(如《唐律疏议·名例律》)的节选阅读能显著提升史料分析能力。

3. 命题视角模拟训练

分阶段进行专项突破:

四、应试技巧与临场策略

考场中,法制史选择题需在40秒内完成作答,这对知识提取速度提出极高要求。

1. 时间线索定位法

遇到朝代不明的题目时,可通过关键词快速定位。例如题干出现“大理寺”,可优先考虑唐宋时期;出现“都察院”则对应明清监察制度。

2. 选项排除逻辑

法制史干扰项常设置“朝代错位”(如将《永徽律》特点放在明代)或“概念混淆”(如分不清“官当”与“八议”)。可通过“绝对化表述警惕原则”排除错误选项,如出现“彻底废除”“首次确立”等词需重点核实。

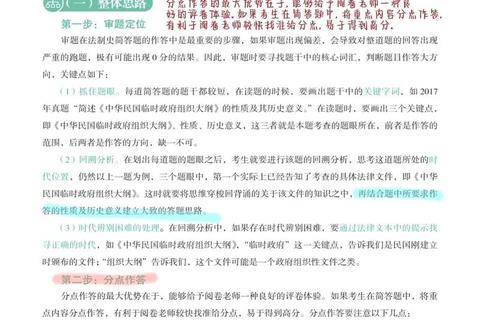

3. 材料分析题破题公式

针对文言文材料题,可采用“三步解析法”:①提炼材料核心制度(如阅读《明史·刑法志》片段识别“廷杖”制度);②结合时代背景分析制度成因;③辩证评价其历史影响(如廷杖制度对皇权强化的作用及对司法权威的破坏)。

法制史备考的本质,是通过历史维度理解中国法治文明的演进逻辑。考生需摒弃“死记硬背”的旧模式,转而建立“制度—思想—社会”的三维认知框架。科学的复习规划配合真题的深度挖掘,方能在有限的备考周期内实现高效突破。正如沈家本所言:“法之善者,仍在有用法之人”,唯有以史为鉴,方能锻造出真正的法律思维利器。