在备考教育学研究生考试的过程中,深入理解目标院校的真题规律往往能显著提升复习效率。本文将以西南大学663教育学综合真题为切入点,系统梳理其命题特征、核心知识模块及科学备考方法,帮生构建兼具深度与广度的知识体系。

一、真题解析揭示的命题规律与考查重心

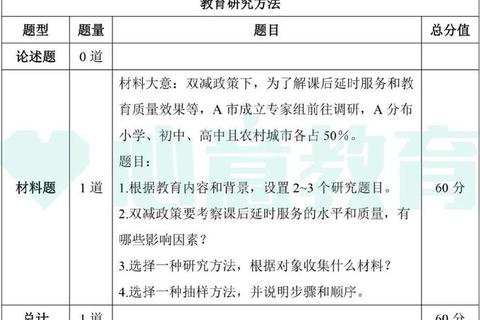

通过对2018-2023年真题的横向比对发现,西南大学663教育学试卷呈现稳定的知识模块配比:教育学原理(40%)、中外教育史(30%)、教育心理学(20%)构成三大支柱,剩余10%侧重教育研究方法与教育热点。值得关注的是,近三年材料分析题持续关注"双减政策""教育数字化"等现实议题,要求考生运用布鲁姆认知目标分类中的分析、评价层次展开论述。

高频考点呈现明显延续性:教育的社会功能、课程设计理论、赫尔巴特教育思想等传统重点年均考查2-3次。新趋势体现在认知神经科学对教学设计的启示、教育公平的测量指标等跨学科内容,2022年真题中甚至出现利用SPSS分析教育数据的实操应用题,这提示考生需拓展学科视野。

二、构建知识网络的三大核心维度

1. 理论脉络的纵向贯通

以"教学原则"模块为例,需串联孔子"因材施教"、夸美纽斯直观性原则、建构主义教学观的发展脉络。建议采用时间轴+概念地图的双重梳理法,将零散知识点转化为具有历史纵深的理论网络。例如在准备"德育模式"考点时,可将体谅模式、价值澄清模式、社会行动模式制作成比较矩阵,突出各流派的哲学基础与实践特征。

2. 政策热点的多维透视

针对"劳动教育"等政策热点,备考应建立"理论依据-实施路径-评价体系"的三维分析框架。结合《大中小学劳动教育指导纲要》,可整理出马克思主义劳动观、项目式学习法、过程性评价标准等关联知识点。特别注意政策文本中的量化指标,如"中小学劳动教育课每周不少于1课时"等具体数据常成为命题素材。

3. 研究方法的实操转化

教育实验设计类题目近年占比提升,考生需掌握准实验设计的要素控制。以"翻转课堂效果研究"为例,应明确自变量(教学组织形式)、因变量(学业成绩)、控制变量(学生基础水平)的操作定义,并能设计前测-后测对照实验方案。建议通过模拟真题训练,提升将研究方法转化为解题策略的能力。

三、分阶段复习策略的优化路径

基础阶段(1-3个月)

采用"三遍读书法"精读指定教材:首遍建立框架(制作章节思维导图),二遍标注真题考点(用荧光笔标记近五年考查位置),三遍撰写知识卡片(每张卡片包含定义、代表人物、现实案例)。例如"最近发展区"概念卡应包含维果茨基原文定义、脚手架教学实例、与先行组织者理论的异同比较。

强化阶段(4-6个月)

启动"真题逆向工程"训练:选取5套真题进行考点逆向拆解,统计各章出题频次形成权重分布图。针对高频薄弱环节,开展专题突破式学习。如发现"教育叙事研究"相关题目失分较多,可集中研读10篇核心论文,归纳出叙事研究的三重效度检验标准(结构性效度、解释性效度、评价性效度)。

冲刺阶段(7-8个月)

实施"全真模拟+精准补缺"策略:每周完成1套限时模拟并制作错题归因表。某考生在模拟中发现"教育行动研究"类简答题得分偏低,经分析主要失分点在"研究循环流程不完整",遂针对性强化"计划-行动-观察-反思"四阶段的核心操作要点,次月同类型题目得分率提升35%。

四、应试技巧的针对性提升方案

1. 材料分析题的破题技巧

面对教育热点材料,可采用"概念提取-理论匹配-辩证分析"三步法。如2023年真题涉及"人工智能对师生关系的重塑",首先提取关键词"主体间性""技术",继而关联后现代师生观、诺丁斯的关怀理论,最后从机遇(个性化教学支持)与挑战(情感教育缺失)两个维度展开论证。

2. 论述题的结构化表达

采用"金字塔原理"组织答案:结论先行,再分点论证。例如论述"终身教育体系的构建路径",首段明确"制度创新、资源整合、评价改革"三大方向,每个分论点下设置事实论据(如社区教育积分制)、数据支撑(我国老年教育参与率)、理论依据(朗格朗终身教育理论)三个层次。

3. 时间管理的科学分配

根据题目分值和难度建立"135时间模型":名词解释(15分钟/5题)、简答(30分钟/3题)、论述(45分钟/2题)、材料分析(30分钟/1题),预留10分钟复查。某考生通过专项训练,将材料分析题的审题时间从8分钟压缩至3分钟,通过快速标注材料中的因果关系词(因此、导致、意味着)提升信息提取效率。

备考过程本质上是认知重构与策略优化的协同进化。掌握真题规律不是机械的应试套路,而是建立教育学思维的训练场。当考生能将裴斯泰洛齐的教育心理学化思想自然地融入对当前教学改革的评析,当杜威的经验学习理论成为解析课堂案例的自觉视角,这场备考就真正实现了学术素养与应试能力的双重飞跃。