考研英语作为选拔性考试的核心科目之一,其真题研究对于考生把握命题规律、提升应试能力具有不可替代的作用。2006年考研英语(一)真题作为改革过渡期的典型样本,既延续了传统题型的考查特色,又暗含后续命题趋势的萌芽。本文将从试题结构解析、核心考点透视、解题策略应用三个维度展开系统性分析,帮生构建科学备考框架。

一、2006年真题结构特征解析

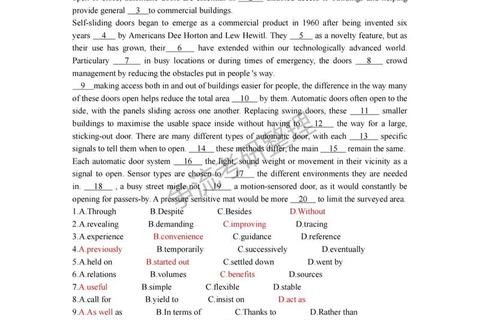

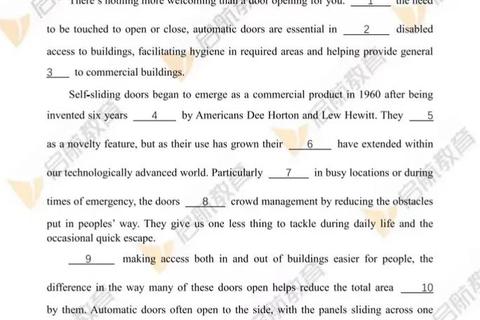

本年度试卷完整呈现了完形填空、阅读理解、翻译、写作四大模块的经典布局,其中阅读理解部分包含四篇常规阅读(20题)与新增的匹配题型(5题),形成明显的难度梯度。完形填空选材涉及心理学领域的社会行为研究,文章逻辑缜密但词汇难度适中,重点考查考生在微观语境中处理词义辨析、固定搭配的能力。值得关注的是,新题型首次采用"段落信息匹配"形式,要求考生将五个概括性陈述与文中对应段落匹配,这种考查方式直接指向学术文献阅读的核心能力——快速定位与信息整合。

阅读理解C节的英译汉题目选自哲学类文本,涉及"知识分子定义"这一抽象话题,五个划线句平均长度达32词,包含多重从句嵌套与被动语态转换难点。作文部分以"偶像崇拜"为主题,要求通过图片引出观点论述,这种"现象分析+价值判断"的命题模式奠定了此后十年大作文的基本范式。

二、核心考点分布与命题逻辑

1. 词汇考查的深度转向

完形填空中第4题对"cope with"与"deal with"的语义辨析,揭示命题者开始注重近义词在情感色彩与使用场景上的细微差异。阅读理解Text 2第28题通过"homogenizing"考查词根词缀分析能力(homo-相同 + gen产生),这种构词法认知要求考生突破机械记忆,建立词汇网络体系。

2. 逻辑衔接的隐性考查

新题型第43题的正确匹配依赖考生识别"for example"的例证功能,第45题则需把握"however"带来的语义转折。这种对逻辑连接词的敏感性训练,直接关系到阅读速度与理解准确度的平衡。

3. 长难句解析的共性规律

翻译题中"His function is analogous to that of a judge..."一句,典型呈现考研英语长难句的三大特征:系表结构延伸(is analogous to)、代词指代复杂(that指代function)、比较结构嵌套(analogous to...who...)。掌握"主干识别—修饰剥离—语序重组"的三步分析法,可系统提升此类句式的处理效率。

4. 写作论证的层次构建

大作文要求从"青少年模仿明星外表"的现象引申到"价值观引导"的论述,优秀范文普遍采用"现象—原因分析—解决方案"的三段式结构。特别值得注意的是,考题图片中的"贝克汉姆发型"案例,提示考生需在举例论证时兼顾典型性与时代性。

三、备考策略的实践转化

1. 真题研读的精细化操作

建议建立错题档案系统,将2006年真题中的典型错误归类为:词汇误判(25%)、逻辑关系误读(35%)、文化背景缺失(15%)、时间分配失当(25%)。例如,阅读理解Text 3关于美国移民同化现象的讨论,若考生缺乏"melting pot"(大熔炉)文化概念认知,易误解题干设问方向。

2. 专项突破的靶向训练

针对翻译模块的薄弱环节,可采用"双向对照法":首先独立翻译真题句子,随后比照权威译文标注差异点,重点记录句式重构策略。如2006年翻译题中"be charged with"译为"承担"而非字面义"指控",这种专业术语的语境化处理需通过大量对比练习形成条件反射。

3. 写作模板的个性化改造

分析该年度高分作文可发现,有效的模板应包含:现象段的数据化表达("The photo vividly depicts that 63% of adolescents imitate their idols' hairstyles")、观点阐述段的权威引用("As sociologist David Riesman remarks, celebrity culture creates 'profound psychological dependencies'")、结论段的呼吁升华("Educational institutions should transform blind worship into rational appreciation")。建议考生建立专属语料库,按社会、科技、教育等主题分类积累论证素材。

四、命题趋势的当代启示

回溯2006年真题,其历史价值不仅在于知识点的考查,更在于预示了后续命题的发展脉络。新题型的出现标志着测试重心从语言知识向思维能力的迁移,而作文命题对社会热点问题的持续关注,则要求考生培养跨学科的问题分析能力。当前备考者应特别注意:阅读理解题材已从单一的人文社科拓展至人工智能、量子计算等前沿领域,但解题方法论仍植根于2006年奠定的文本分析框架。

从教育测量学视角看,考研英语始终遵循"稳定中有创新"的命题原则。建议考生以2006年真题为训练起点,通过纵向对比近十年试题,动态调整备考策略。例如,可将2015年翻译题与2006年译文进行对比,观察学术翻译从"精确达意"到"专业地道"的评分标准演进,这种历时性研究能有效提升应试敏感度。

深度解析历年真题不仅是对知识盲点的查漏补缺,更是对思维模式的系统升级。2006年考研英语(一)作为承前启后的关键样本,既包含值得传承的解题智慧,也孕育着突破创新的可能。当考生建立起"考点分析—策略制定—反馈修正"的完整闭环,便能在看似庞杂的备考过程中,找到直指命题本质的认知路径。