教育研究设计的核心在于将科学方法与教育实践相结合,以解决真实场景中的问题并推动教学质量的提升。本文从真题解析切入,探讨教育研究方法的核心策略与实践路径,旨在为研究者及备考者提供兼具理论深度与操作性的参考框架。

一、教育研究设计的理论框架与核心要素

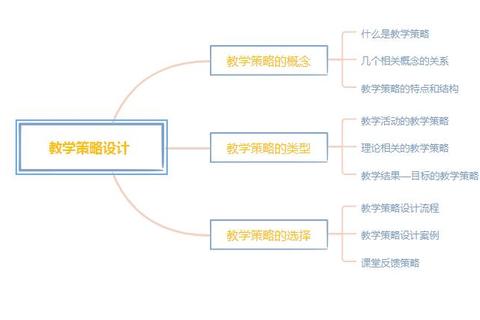

教育研究设计需建立在明确的方法论基础上,其核心要素包括问题导向性、目标驱动性和实践应用性。策略研究与路径研究作为两种典型的对策性研究方法,分别从宏观规划与微观操作层面支撑研究的有效性。

1. 策略研究强调全局性和前瞻性,通过分析内外部环境(如政策背景、资源条件)制定系统性解决方案。例如,学校课程改革需通过策略研究明确改革方向与资源配置原则。

2. 路径研究则聚焦具体实施过程,关注方法创新与流程优化。例如,混合式教学模式的有效性验证需通过路径研究设计实验步骤与数据收集方法。

两者的结合能够实现“战略规划”与“战术执行”的统一,如通过策略研究确定教学目标后,路径研究可细化教学活动的设计与评估方式。

二、教育研究设计的方法策略

(一)问题识别与课题选择

研究起点在于精准定位问题。教师可从教学实践(如课堂互动模式)、学生发展(如学习动机差异)、政策热点(如新课标实施)三个维度挖掘研究课题。例如,某中学通过分析学生数学成绩的性别差异,确立了“性别因素对初中数学问题解决能力的影响”这一课题。

实践建议:

(二)研究设计与方法选择

研究方法需与问题特性匹配。定量研究(如实验法、问卷调查)适用于验证因果关系,而定性研究(如个案追踪、深度访谈)擅长揭示复杂情境中的深层机制。混合法(Mixed Methods)近年成为趋势,例如在探究“多媒体教学对英语阅读能力的影响”时,既通过测试成绩(定量)评估效果,又结合学生访谈(定性)分析学习体验。

真题案例解析:

(三)动态调整与情境敏感性

教育研究需响应环境变化。情境敏感性要求研究者在设计阶段考虑地域文化、经济水平等背景因素,并在实施中动态调整方案。例如,针对外来务工子女的阅读能力提升项目,需根据家庭支持力度调整课外阅读任务的难度。

关键策略:

三、教育研究设计的实践路径

(一)目标分解与资源整合

1. 目标层级化:将宏观目标拆解为可操作的子目标。例如,“提升学生批判性思维能力”可分解为“优化课堂提问设计”“加强跨学科案例分析”等具体任务。

2. 资源协同:整合学校、家庭与社会资源。某小学在开展STEAM教育研究时,通过与企业合作获取技术设备,同时利用家长社群进行课后实践支持。

(二)标准化流程与创新突破

1. 流程规范化:参考研究设计模板(如问题提出-文献综述-方法设计-数据分析-结论推导)提升效率。但需避免模板化陷阱,需根据课题特性调整框架。

2. 方法创新:引入新技术工具(如AI学习分析系统)或跨学科理论(如心理学中的元认知理论),可突破传统研究局限。

(三)成果转化与推广策略

研究成果需具备可复制性与适应性。例如,某乡村教师开发的“分层作业设计模式”通过以下步骤实现推广:

1. 本土化验证:在区域内多所学校试点,收集差异化反馈。

2. 工具包开发:将模式转化为包含案例库、评估表的标准化工具,降低应用门槛。

3. 政策倡导:通过研究报告影响地方教育决策,推动模式纳入教师培训体系。

四、教育研究设计的未来趋势

1. 技术赋能:大数据与人工智能将重塑研究范式。例如,学习分析技术可实时追踪学生行为,为个性化教学研究提供高精度数据。

2. 跨学科融合:教育神经科学、社会经济学等领域的交叉研究将成为热点,如从脑科学视角探究学习障碍的干预路径。

3. 深化:研究设计需更关注隐私保护与文化敏感性,尤其在涉及未成年人或弱势群体的研究中。

教育研究设计既是科学也是艺术,其价值在于连接理论与实践的鸿沟。通过策略与路径的协同、方法与情境的适配,研究者能够构建更具生命力的研究框架。未来,随着教育生态的复杂化,唯有坚持问题导向、创新驱动与关怀,方能使教育研究真正成为推动教育变革的核心力量。

引用说明:本文观点综合自教育研究方法论经典文献及近年实证研究,主要参考来源包括策略与路径研究对比、混合法方法论、课题设计实践及真题解析案例。具体实践建议结合了教师行动研究与情境敏感性理论的应用经验。