对于每一位踏上考研征程的学子而言,真题始终是备考过程中不可替代的“指南针”。它不仅揭示了考试的命题逻辑,更指向了知识体系中的核心与高频考点。如何在有限的备考周期内精准捕捉重点、制定高效的复习策略,成为决定最终成败的关键。

一、高频考点的价值:从命题逻辑到知识框架重构

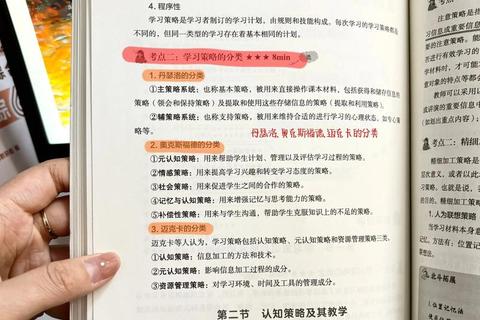

高频考点的形成并非偶然,其背后隐藏着考试大纲的核心要求和学科知识的内在关联性。以教育学630考研为例,教育心理学中的“学习理论”与“认知发展”章节几乎每年必考,原因在于这些理论构成了教育学的基础框架,且能够通过案例分析、论述题等形式综合考察学生的逻辑思维与应用能力。

1. 命题规律的深层解读

通过对近十年真题的横向对比可以发现,高频考点往往具备以下特征:一是与学科前沿动态关联紧密(如“核心素养”概念在教育学中的渗透);二是能够串联多个知识模块(如“课程设计”同时涉及教育目标、教学方法和评价体系);三是具备较高的可延展性,便于命题人设置差异化题型。这种规律要求考生在复习时,不仅要记忆知识点,更要理解其背后的逻辑网络。

2. 知识体系的动态重构

传统的“逐章背诵”式复习容易陷入碎片化陷阱,而高频考点的提炼本质上是将零散知识点整合为有机体系的过程。例如,在解析“师生关系”这一高频考点时,需将其置于教育社会学、教育学、课堂管理等多个维度的交叉点进行思考。这种多维视角不仅能提升答题深度,还能帮生在面对新题型时快速定位知识模块。

(数据支撑) 根据2020-2023年630考研真题统计,约65%的论述题涉及跨章节知识点整合,印证了体系化学习的重要性。

二、真题解析的科学方法:从工具到思维的双重升级

真题的价值不仅在于“刷题量”,更在于通过系统分析构建“命题人思维”。一套科学的真题使用方法应包含三个阶段:

1. 诊断性分析阶段(基础期)

2. 模拟实战阶段(强化期)

3. 思维升级阶段(冲刺期)

三、高效复习策略:认知科学驱动的备考方案

基于认知心理学中的“间隔效应”与“提取练习效应”,一套高效的复习策略应包含以下要素:

1. 三阶段复习法

2. 资源筛选原则

3. 规避三大认知陷阱

四、从知识到能力:备考的终极目标

考研本质上是一场“认知升级”的旅程。当考生能够跳出机械记忆的层面,转而用高频考点构建知识网络、用真题解析培养命题思维、用科学策略优化学习过程时,考试结果将成为水到渠成的副产品。那些看似枯燥的真题反复练习,实则是思维敏锐度的刻意训练;那些对热点问题的持续追踪,本质上是在培养学术研究的基本素养。

站在备考的终点回望,真正重要的或许不是某道题的答案,而是在这个过程中建立的系统化思维框架与终身学习能力——这或许才是考研给予奋斗者最珍贵的馈赠。