在考研政治备考中,真题解析与高频考点分析是构建知识体系的核心工具。随着考试竞争日益激烈,考生不仅需要掌握基础理论,更要通过科学方法捕捉命题规律,实现从“知识积累”向“应试能力”的转化。本文将从学科特征、命题逻辑、备考策略三个维度展开深度剖析,为考生提供兼具系统性和实用性的解决方案。

一、高频考点的学科特征与命题逻辑

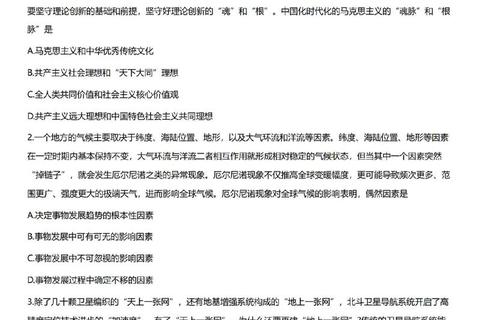

考研政治大纲明确划定五大模块:马克思主义基本原理概论(马原)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(毛中特)、中国近现代史纲要(史纲)、思想道德修养与法律基础(思修)、形势与政策以及当代世界经济与政治(时政)。其中马原和毛中特占据总分值的54%,成为绝对核心板块。

1. 马原模块的哲学聚焦

辩证法三大规律(对立统一、量变质变、否定之否定)在近五年真题中出现频率达82%,2023年分析题更以“矛盾普遍性与特殊性”原理结合科技创新案例设问。考生需注意:哲学原理的应用已从单一概念辨析转向多原理联动分析,例如2021年真题要求将“实践与认识的关系”与“真理发展规律”相结合解释改革开放进程。

2. 毛中特模块的时政关联性

“五位一体总体布局”连续七年出现在主观题中,但命题视角呈现动态变化。2020年侧重生态文明建设,2022年聚焦共同富裕,2023年则结合“双循环”新发展格局展开论述。这要求考生在掌握理论框架的基础上,关注中央全会公报、工作报告中的新表述,例如“中国式现代化”已成为跨章节命题的热点词汇。

3. 史纲模块的对比分析倾向

历史事件横向比较成为命题新趋势。2022年分析题将辛亥革命与中国成立的历史意义进行对比,2023年则要求分析抗日战争与抗美援朝战争在民族精神塑造中的不同作用。备考时应建立“时间轴+主题词”双维知识网,例如梳理“马克思主义传播”主题下的《新青年》创刊、五四运动、延安整风等关键节点。

二、近五年命题趋势的三大转向

通过对2019-2023年真题的量化分析,命题组呈现出明显的改革意图:

1. 材料情境化程度加深

纯理论性设问占比从2019年的47%降至2023年的22%,取而代之的是“案例嵌入式”命题。例如2023年第34题以“东数西算”工程为背景,考查学生对“系统观念”方法论的理解。这要求考生具备将抽象原理具象化的能力,建议日常训练时建立“原理-案例”对应库,每个哲学范畴至少储备3个不同领域的应用实例。

2. 跨章节综合考察常态化

2021年分析题首次出现马原与时政的结合(用唯物史观分析脱贫攻坚),2023年更是出现史纲与思修的联动命题(通过百年党史论述理想信念的作用)。这种趋势倒逼考生打破模块界限,例如可将“群众路线”同时关联马原的唯物史观、毛中特的党建理论、史纲的延安整风运动进行专题整理。

3. 批判性思维考察显性化

选择题中“观点评价型”题目占比从15%上升至34%,例如2023年第18题给出某学者“市场经济必然导致两极分化”的论断,要求运用邓小平理论相关内容进行辨析。此类题目需掌握“三步拆解法”:先判定观点性质(正确/片面/错误),再援引理论依据,最后结合现实进行验证。

三、靶向突破的备考策略体系

1. 真题驱动的四轮复习法

2. 时政热点的三维整合术

3. 主观题作答的STAR模型

考研政治的高分密码在于把握“变与不变”的辩证法则——不变的是学科核心要义,变化的是命题的实践指向。当考生建立起“考点图谱-命题逻辑-解题策略”的三位一体认知体系时,便能将分散的知识点转化为应试战斗力。建议在冲刺阶段采用“135分钟全真模拟+3小时深度复盘”的强化训练模式,通过真题的反复淬炼,最终在考场上实现理论认知与答题技巧的完美统一。