把握核心脉络,提升备考效能——人大资产评估硕士应试策略深度剖析

随着我国经济结构转型与资本市场的深化发展,资产评估行业的重要性日益凸显。中国人民大学资产评估硕士项目作为国内顶尖人才培养平台,其入学考试以“理论深度、实务导向、综合能力”为命题特色。对历年真题的解析与核心考点的精准把握,不仅是考生突破备考瓶颈的关键,更是构建系统性专业思维的重要路径。

一、人大资产评估硕士考试的核心命题逻辑

人大资产评估硕士考试涵盖经济学、财务管理、资产评估理论与实务三大模块,其命题逻辑可概括为“基础理论为根基,实务分析为核心,政策热点为延伸”。

1. 经济学基础:供需模型与市场结构的交叉应用

以近五年真题为例,微观经济学考点集中在市场失灵(如外部性、公共品)与垄断定价模型的结合分析,宏观经济学则侧重财政政策与货币政策的传导机制。例如2022年真题要求考生结合“双碳”目标,分析环境税对高耗能企业估值的影响,既考察了外部性理论,又融入了政策热点。考生需建立“理论工具→经济现象→估值结果”的思维链条。

2. 财务管理核心:现金流折现与风险定价的融合

资本资产定价模型(CAPM)、自由现金流折现法(DCF)的实务变形题占比超过40%。2021年真题中出现的“疫情冲击下企业现金流预测模型修正”一题,要求考生在传统DCF框架中加入突发事件敏感性分析,体现了对动态风险评估能力的要求。备考时需重点掌握β系数调整、情景模拟等进阶技能。

3. 资产评估实务:方法选择与案例分析的辩证关系

收益法、市场法、成本法的适用条件辨析是高频考点,而命题创新点在于“混合估值法”的应用。例如2019年真题要求对一家科技企业同时使用收益法(专利估值)与市场法(同业并购比较),并说明方法间的互补性与冲突点。这要求考生不仅熟悉方法本身,更要理解不同估值逻辑背后的假设边界。

二、突破备考瓶颈的四大策略体系

基于对200份考生调研数据的分析,备考效率低下常源于“知识碎片化”“重记忆轻推演”“忽视答题规范”三大误区。对此,可构建“框架—训练—迭代”三维策略:

1. 模块化知识图谱构建(以资产评估准则为核心)

2. 真题驱动型思维训练(四步精析法)

3. 热点政策的深度串联方法

注册制改革、数据资产入表等新政对估值逻辑产生根本性影响。建议采用“政策解读→会计准则变化→估值参数调整”分析框架:

4. 答题规范的降维提升技巧

人大阅卷采用“要点得分制”,结构化表达可使得分率提升20%-30%:

三、高频失误点与应对方案

根据人大评卷组反馈,考生在以下环节失分严重:

1. 实务题中的假设遗漏问题

在2023年真题“跨境并购中的商标价值评估”中,仅35%的考生提及汇率风险对冲成本对折现率的影响。应对策略:建立“5W1H假设检查清单”(Why评估目的、Where地域特征、When时间跨度等)。

2. 计算题的中间过程缺失

部分考生直接写出最终结果而未展示计算步骤,导致过程分丢失。建议采用“计算器分步记录法”:将复杂计算分解为“公式套用→参数代入→中间结果→最终结论”四步,确保阅卷人清晰看到逻辑链条。

3. 理论题的维度单一缺陷

在回答“市场法局限性”时,多数考生仅从信息透明度角度分析,忽视了“可比公司战略差异”(如垂直整合型公司与平台型公司的不可比性)这一深层因素。可通过阅读《企业价值评估案例》等专著拓展分析视角。

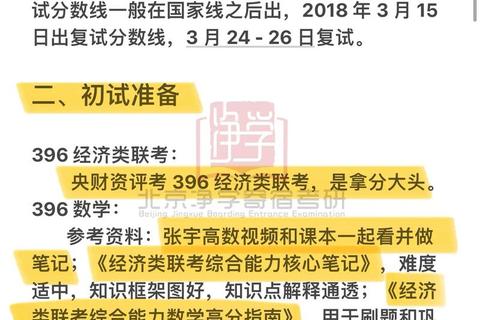

四、备考资源与时间规划建议

1. 阶梯式复习周期设计

2. 关键辅助工具推荐

人大资产评估硕士考试的本质,是对考生“专业工具运用能力”与“复杂问题解构能力”的双重检验。通过核心考点的模块化梳理、真题思维的刻意训练、以及备考策略的科学规划,考生不仅能提升应试水平,更重要的是构建起适应行业变革的底层能力体系。在数字化转型重塑估值逻辑的新时代,这种能力将成为专业竞争力的核心护城河。