在备考教育硕士的过程中,“333教育综合”作为核心科目,其复习质量直接影响着考生的最终成绩。近年来,该科目考试内容逐渐呈现“重基础、强应用、趋热点”的特点,既要求考生系统掌握教育学理论框架,又需具备将理论转化为实践分析的能力。如何高效利用真题资源,精准把握高频考点,并制定科学的复习策略,成为考生突破高分的关键路径。

一、真题解析:把握命题规律与趋势

333教育综合的真题不仅是检验复习成果的工具,更是揭示命题方向的“风向标”。通过分析近五年全国多所院校的真题(如湖南师范大学、陕西师范大学等),可总结出三大命题规律:

1. 基础性与综合性并重:约70%的题目直接考查教育学原理、中外教育史、教育心理学四门课程的核心概念与经典理论。例如,“苏格拉底法”“昆西教学法”“班集体培养原则”等知识点在近三年真题中重复出现率超过40%。

2. 热点与理论融合:30%的论述题要求结合教育政策或社会热点进行分析。如2024年真题中“人工智能时代教师角色”一题,需联系《中国教育现代化2035》政策文件,体现“理论指导实践”的命题思路。

3. 题型创新与跨学科渗透:部分院校新增案例分析题(如西南大学2023年“流浪猫生态调查项目分析”),将教育研究方法与课程设计相结合,考验考生解决实际教育问题的能力。

二、高频考点深度剖析:四大学科核心命题区

(一)教育学原理:聚焦宏观教育与微观教学

该模块分值占比达40%,重点集中于三大板块:

1. 教育功能论:如“教育的经济功能与文化功能”“教育公平与乡村振兴的辩证关系”,需结合“教育生态学”理论展开论述。

2. 课程与教学论:高频考点包括“课程目标设计”“教学原则(如启发性原则)”“班级授课制改革趋势”,需注意与新课标(如《义务教育课程方案2022》)结合分析。

3. 教师与学生观:如“教师劳动特点”“班主任素质要求”“学生发展规律对教育的制约”,近年常以辨析题形式出现,强调理论辨析能力。

(二)中外教育史:经典制度与思想传承

1. 中国教育史:重点考查三大主线:

2. 外国教育史:聚焦三大领域:

(三)教育心理学:理论应用与策略设计

该学科命题呈现“理论场景化”特点,典型题型包括:

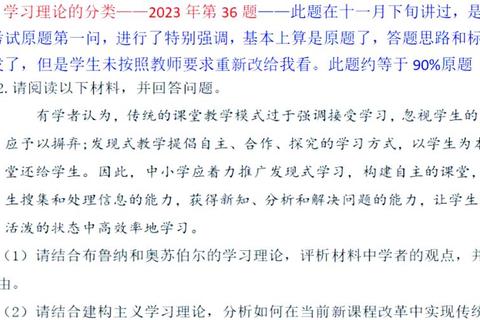

1. 学习理论应用:如“德西效应对奖励机制的启示”“建构主义在教学设计中的体现”,要求用“动机归因理论”“最近发展区”等原理解释教育现象。

2. 学习策略指导:如“精细加工策略在古文教学中的运用”“资源管理策略的时间规划案例”,需结合具体学科设计实施方案。

三、复习策略:四阶递进法与三效模型

(一)四阶递进复习法

1. 基础夯实阶段(1-3月):

2. 强化突破阶段(4-6月):

3. 真题实战阶段(7-9月):

4. 冲刺提分阶段(10-12月):

(二)三效提分模型

1. 效率工具:

2. 效果监测:

3. 效能心态:

四、构建“认知-能力-素养”三位一体备考体系

333教育综合的备考本质是一场“教育素养的修炼”。考生需跳出机械记忆的窠臼,将知识内化为分析教育问题的思维工具。通过“真题导向”明确复习方向,依托“高频考点”构建知识网络,借助“策略模型”提升学习效能,方能在竞争中脱颖而出。正如教育家夸美纽斯所言:“一切知识的核心在于方法”,掌握科学备考之道,即是叩开理想学府之门的金钥匙。