教育学考研中的311统考因其知识体系庞大、考点密集,成为众多考生备考的难点。如何在有限时间内精准把握命题规律、突破记忆瓶颈,是每位考生必须面对的核心挑战。本文通过整合历年真题数据与认知科学理论,系统梳理高频考点的分布规律,并提供可落地的记忆策略,帮生构建科学备考框架。

一、311真题高频考点的分布特征与命题逻辑

311考试的命题具有显著的重复性与关联性。例如,近十年真题中,“教育目的理论”“课程类型辨析”“学习动机理论”等知识点重复考查率达80%以上,且常以辨析题与论述题结合的形式出现(如2021年“社会本位论与个人本位论的关系”与2018年“核心课程辨析题”的联动命题)。

学科重点分布规律显示:

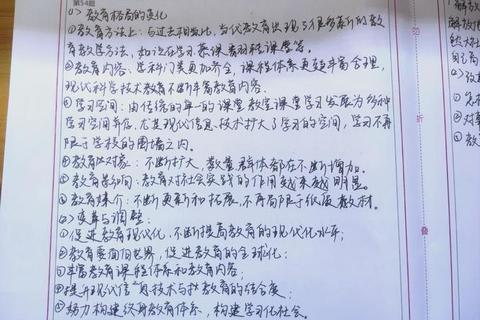

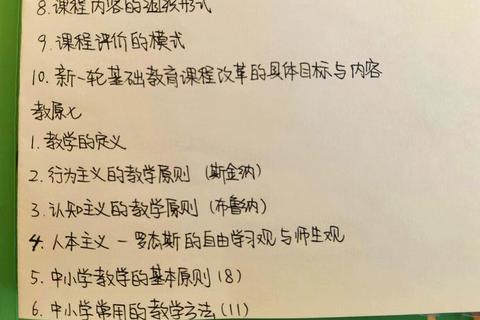

1. 教育学原理:教育与社会发展(如文化对教育的影响)、课程与教学论(如课程组织原则)、德育模式(如科尔伯格理论)构成核心模块,占分比达35%。

2. 中外教育史:中国教育史侧重儒家教育思想演变(孔子“有教无类”到朱熹“朱子读书法”)及近代学制变革(癸卯学制、壬戌学制);外国教育史则聚焦重要教育家(赫尔巴特“三中心”、杜威“新三中心”)及法规文件(《国防教育法》《巴特勒法案》)。

3. 教育心理学:学习理论(行为主义与建构主义对比)、知识迁移机制、问题解决策略为高频考点,近年出现情境化命题趋势(如2023年结合“双减政策”考查动机理论的应用)。

命题组擅长通过概念变形制造认知陷阱。例如,“核心课程”在2008年考查其与广域课程的区别,2016年则要求按综合程度排序课程类型,2021年升级为论述题中的材料分析。考生需建立知识点网络图,将孤立概念转化为层级关系明确的认知结构。

二、高频考点的深度解析方法论

突破知识表层记忆的关键在于三维解析法:

1. 历史维度解析:追溯理论演变脉络。如比较赫尔巴特“传统教育”与杜威“进步教育”时,需联系19世纪科学主义与20世纪实用主义的时代背景差异,理解二者对“教师角色”定义的根源分歧。

2. 对比维度解析:建立概念差异矩阵。以“形式教育vs实质教育”为例,可从哲学基础(理性主义vs经验主义)、知识观(能力训练vs内容掌握)、方法论(演绎法vs归纳法)三个层面制作对比表格。

3. 应用维度解析:模拟命题人思维。针对“多元智力理论”,不仅要记忆加德纳提出的7种智力类型,更需预设其与“因材施教”“差异化教学”等热点的结合命题角度。

真题解析需贯彻“问题链”训练法:每道真题至少衍生三个关联问题。例如,解答2018年“发现学习与接受学习”辨析题后,应自主设计“如何在实际课堂中平衡两种学习方式”“奥苏伯尔有意义学习理论对教学设计的启示”等拓展问题。

三、认知科学驱动的记忆增效策略

基于艾宾浩斯遗忘曲线与双重编码理论,推荐“四阶记忆模型”:

1. 编码阶段:运用联想记忆法重构信息。如记忆皮亚杰认知发展阶段时,将“感知运动阶段(0-2岁)”联想为婴儿通过抓握(动作)认识奶瓶(物体永久性),形成视觉与语义双重编码。

2. 巩固阶段:采用分层记忆法切割复杂知识点。面对“一堂好课七标准”,可将其划分为“目标层(明确性)—过程层(组织性、方法性)—结果层(互动性)”三大模块,降低记忆负荷。

3. 提取阶段:通过自我测试效应强化记忆痕迹。建议使用“127法则”:学习1小时后进行首次回忆测试,24小时后二次测试,7天后三次测试,对错误点进行定向强化。

4. 迁移阶段:构建概念地图实现知识联结。以“教育目的”为中心节点,延伸出社会本位论、个人本位论、文化本位论等子节点,每个子节点标注代表人物、核心观点及真题考查年份。

针对易混淆概念(如“形成性评价vs总结性评价”),可设计“记忆桩”技巧:将评价类型与日常教学场景绑定(形成性评价—课堂小测验;总结性评价—期末考试),形成情境化记忆线索。

四、备考策略的系统化实施方案

1. 三轮复习法:

2. 资源整合策略:

3. 认知调节技巧:

311备考的本质是“规律挖掘”与“认知重构”的双重过程。考生需以真题为镜,照见知识体系的盲区;以方法为舟,穿越记忆迷宫的壁垒。当科学策略与持续行动相结合,高频考点将不再是机械记忆的负担,而是构建专业认知网络的枢纽节点。正如认知心理学家布鲁纳所言:“学习的核心在于结构的发现。”掌握这套方法论体系,即是打开教育学高分之门的密钥。