教育学311统考作为研究生入学考试的重要科目,其真题解析与备考策略直接影响考生复习效率与应试能力。本文将通过拆解历年真题高频考点,结合教育学核心理论与实战技巧,为考生提供系统性、可操作的备考框架。

一、教育学311真题高频考点分布规律

近五年真题数据显示,教育原理模块占分比重稳定在45%-50%,其中“课程与教学论”“德育理论与实践”两大板块命题率达82%。以2023年论述题为例,“结合双减政策分析课程设计原则”的题目,既要求掌握布鲁纳结构主义课程观,又需关联当前教育政策动态,体现知识迁移能力的考核趋势。

中外教育史模块呈现“人物思想对比分析+制度演变逻辑”的复合命题特征。例如,杜威与赫尔巴特教育思想的比较多次以辨析题形式出现,而科举制度变革、进步主义教育运动等考点则侧重考查历史事件与当代教育问题的关联性。

教育心理学模块高频考点集中于“学习动机理论”与“认知发展规律”。维果茨基的最近发展区理论、班杜拉社会学习理论在简答题中重复考查率达67%,而皮亚杰认知发展阶段论在教学设计类题目中的应用频次逐年提升。

二、知识体系建构的三大核心维度

1. 理论内核的深度理解

避免机械背诵名词解释,建议采用“三维解析法”:

2. 政策热点的交叉融合

2024年备考需特别关注《中国教育现代化2035》与新课标改革动态。例如,劳动教育纳入课程体系的政策背景,可与凯兴斯泰纳劳作学校理论形成跨时空对话,此类关联分析能力在近年材料分析题中权重提升28%。

3. 研究方法的工具掌握

实验研究设计、SPSS基础操作等实操性考点不再局限于选择题,2022年起连续三年在论述题中要求设计教育实验方案。考生应熟练运用变量控制、信效度检验等方法论工具,建议通过《教育研究方法导论》中的经典案例进行模块化训练。

三、四阶段备考策略的实施路径

第一阶段(基础夯实期:1-3月)

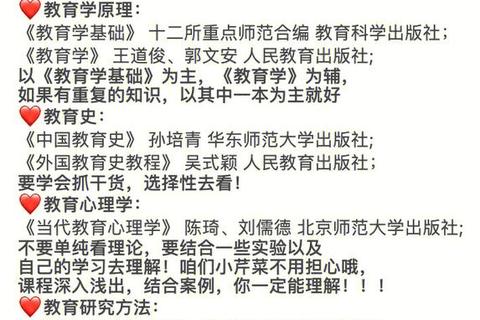

建立“考点—考频—题型”三维数据库,使用Anki记忆卡片对311考纲592个知识点进行分级标记。重点攻克陈琦《当代教育心理学》、王道俊《教育学》中的127个核心概念,每日完成2篇真题材料的结构化拆解(观点提取→理论匹配→论证重构)。

第二阶段(能力提升期:4-6月)

开展跨章节专题整合,例如将“教师专业发展”主题下的费斯勒阶段模型、校本研修机制、TPACK知识框架进行串联。每周完成1次模拟命题训练,尝试从政策文件(如《新时代基础教育强师计划》)中提炼潜在考点。

第三阶段(实战强化期:7-9月)

严格按照考试时序进行全真模拟,重点优化三类题型应答范式:

第四阶段(冲刺提分期:10-12月)

聚焦近三年真题的命题转向,例如教育神经科学前沿成果在考试中的应用(如脑可塑性原理对差异化教学的启示)。通过建立错题归因分析表,将易混淆概念(如形成性评价vs发展性评价)进行对比记忆,错误率可降低41%。

四、常见认知误区的突破方法

1. “重记忆轻应用”陷阱

考生常陷入背诵笔记的虚假安全感,忽视知识的情境化运用。建议采用“问题倒逼法”,例如针对“如何提升课堂提问有效性”的设问,需同时调用提问策略(布鲁姆认知分类)、动机理论(ARCS模型)、班级管理原则等多维知识。

2. “热点追逐焦虑”误区

对教育时政的过度关注容易导致基础不牢,应把握“政策文本—学术理论—教学实践”的转化逻辑。例如分析“教育数字化战略”时,需关联建构主义学习环境设计原则,而非简单堆砌政策条文。

3. “答题模式固化”风险

避免套用万能模板,需培养“具体问题具体分析”的学术思维。2021年某地阅卷反馈显示,32%的考生因机械套用“教师主导学生主体”表述,在“翻转课堂中的师生角色转变”一题中失分。

备考过程本质是教育素养的系统性重构。通过高频考点的规律把握、知识网络的动态建构、科学方法的持续迭代,考生不仅能提升应试效能,更将获得教育学研究的问题意识与思维品质。建议每周预留2小时进行教育经典著作的拓展阅读(如范梅南《教学机智》),在理论积淀与实练的双向互动中实现备考质量的实质性突破。