在全球化与教育改革的浪潮中,中外教育考试体系呈现出截然不同的命题逻辑与核心素养导向。国内高考、学业水平考试等强调学科知识与现实情境的深度融合,而GRE、AST等国际考试则注重批判性思维与跨学科能力的测评。本文通过对比中外教育真题的核心考点与命题趋势,解析其背后的教育理念差异,并为教学与备考提供实践建议。

一、核心素养导向下的命题理念差异

1. 国内教育考试:情境化与学科整合

国内近年来的考试改革(如高考“3+1+2”模式)凸显了“核心素养”的核心地位。以杨向东教授提出的“素养导向命题”为例,试题设计从知识记忆转向真实问题解决。例如,一道地理题以“日本核废水排放对渔业影响”为情境,要求学生整合海洋地理、化学扩散模型及社会知识,体现“学科知识、技能与价值观”的综合运用。这类命题模式强调“情境即任务”,通过连接学科知识与现实挑战,培养学生的系统性思维。

2. 国际考试:批判性思维与跨文化能力

以GRE为例,其语文部分通过复杂文本分析、逻辑推理题目测评学生的批判性思维;写作部分则要求考生解构论点漏洞并提出改进方案。而AST考试(学业学能水平测试)作为剑桥大学等名校的入学标准之一,融合中国高中课标与国际化学术要求,重点考查学生在数学、科学等领域的创新应用能力。这类考试弱化知识记忆,更关注思维过程的严谨性与跨文化沟通能力。

3. 对比分析:目标导向的分野

国内考试倾向于通过结构化知识体系选拔人才,强调“学科实践”与“家国情怀”;国际考试则服务于多元化评价,重视个体在全球化背景下的适应能力。例如,国内试题常以国家战略、传统文化为情境(如“乡村振兴”“非遗保护”),而GRE写作题目多涉及科技、社会公平等普世议题。

二、核心考点的演变趋势

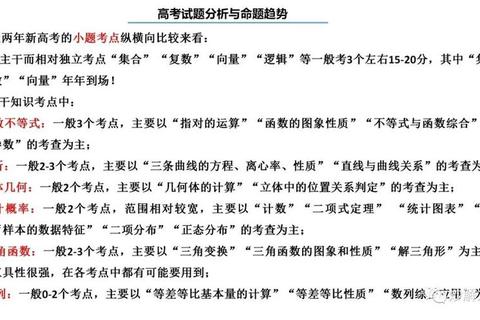

1. 国内命题:从知识本位到素养整合

• 情境化任务成为主流

新课标下的高考语文增加“实用性阅读”,数学引入“建模题”,均要求学生从真实数据中提炼问题。例如,2024年新课标卷的物理试题以“空间站机械臂设计”为背景,融合力学原理与工程思维。此类题目占比逐年提升,呼应了“无情境不命题”的改革方向。

• 跨学科融合与开放性答案

浙江技术科目考试将编程与生物基因分析结合,要求用算法处理DNA序列数据;通用技术试题则引入人工智能讨论,鼓励多角度论证。这类题目打破学科壁垒,允许答案的多样性,体现“解决问题而非寻找标准答案”的理念。

2. 国际考试:技术赋能与能力分层

• 自适应测评与个性化反馈

GRE引入计算机自适应考试(CAT),根据考生答题水平动态调整难度,精准定位能力阈值。AST考试则通过“核心模块+专业延伸”设计,为不同专业方向的学生提供差异化路径。

• 数字化技能的前置考查

英国GCE考试在科学科目中增加“虚拟实验操作”,美国ACT考试嵌入数据分析工具使用环节,均将数字素养作为基础能力。

三、实践建议:素养导向下的备考策略

1. 教学层面:重构课堂设计

• 情境化教学

教师可借鉴国内“核废水影响分析”、GRE“科技辩论”等案例,设计项目式学习任务。例如,在历史课上模拟“联合国气候谈判”,融合地理、政治与经济知识,培养多维度分析能力。

• 思维可视化训练

通过思维导图梳理知识关联(如用“六书理论”解析汉字演变),或使用“论点—论据—漏洞”模板解构GRE写作题目,帮助学生建立结构化思维。

2. 备考层面:针对性能力突破

• 国内考试:强化“知识迁移”训练

• 国际考试:提升学术英语与逻辑严谨性

3. 技术赋能:工具与资源的创新应用

四、差异中的融合与创新

中外教育考试体系虽植根于不同的文化土壤,但均指向“核心素养”这一全球共识。国内考试通过情境化命题推动知行合一,国际考试则以能力分层促进个性发展。未来,随着AST等融合性考试的出现,以及人工智能评测技术的发展,两类体系可能在“跨文化胜任力”“数字化素养”等维度进一步交融。教育工作者需在深耕本土特色的借鉴国际经验,构建更包容、更科学的评价生态。