在法学硕士考试的漫长征程中,真题研究始终是考生把握命题规律、锁定核心考点的关键路径。2017年法硕考试作为承前启后的重要节点,其试题设计既延续了法学教育的传统根基,又映射出法律实务发展的时代特征。本文通过深度解析该年度真题的命题逻辑与知识分布,为考生揭示备考的战略方向。

一、核心考点的多维透视

2017年法硕试题的命题架构呈现显著的“重者恒重、新增必考”特征,在民法、刑法、法理学三大领域形成明确的考查重心。

1. 民法的传统与革新交汇

该年度民法试题以表见代理构成要件(简答题)与无因管理之债(法条分析题)为典型代表,前者要求考生系统阐述主观善意、客观权利外观等四要件,后者则需结合《民法通则》第93条解析必要费用的赔偿范围。值得关注的是,试题巧妙融合了物权变动规则(如质权设立时间判定)与知识产权保护(未注册商标辨析题),既考查《物权法》司法解释的新内容,又呼应《商标法》修订热点。这种命题思路印证了“80%分数集中于20%核心知识点”的备考规律,考生需特别关注善意取得、物权变动等高频考点。

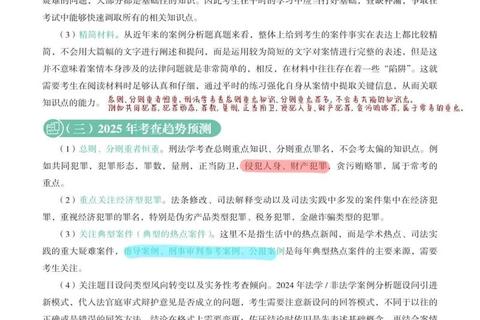

2. 刑法的体系化考查特征

刑法命题延续“总则分则平分秋色”的传统,简答题分别涉及缓刑适用条件(总则)与污染环境罪构成要件(分则)。案例分析题聚焦绑架罪与罪的竞合关系判定,要求考生综合运用共同犯罪理论、犯罪形态学说进行论证,这种“知识点串联考查”模式现已成为区分考生能力层级的重要标尺。值得警惕的是,当年首次出现的食品监管渎职罪辨析题,暴露出命题人对《刑法修正案(九)》新增罪名的考查偏好。

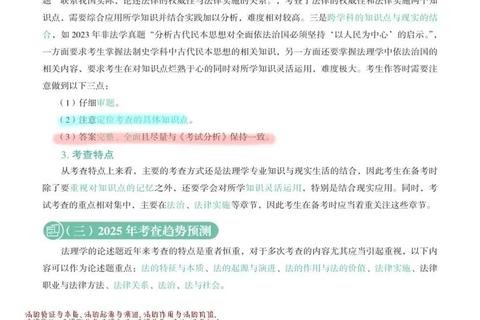

3. 法理学的价值维度拓展

在法理学领域,材料分析题以“法治国家建设”为主题,要求考生结合社会诚信体系建设实例,论述法律与道德的功能互补关系。这种命题设计凸显三大趋势:其一,考查重心从单纯记忆转向价值判断;其二,试题材料紧密贴合依法治国战略;其三,答题要求呈现“原理阐述+实证分析”的复合结构。

二、命题趋势的演进逻辑

透过2017年真题的解析窗口,可清晰观测到法硕命题的三大战略转向:

1. 学科交叉的深度渗透

在商标法辨析题中,命题人将民法基本原则与知识产权特殊规则交织考查,要求考生在10分钟内完成“未注册商标保护限度”的价值权衡。这种跨学科命题趋势在近年持续强化,2023年真题更出现“数字经济背景下的数据产权归属”等前沿议题,提示考生需建立立体化知识网络。

2. 实务导向的显著增强

案例分析题分值占比从2015年的18%提升至2017年的22%,其考查焦点从单纯的构成要件分析转向“法律效果预判”“证据链构建”等实务技能。例如处理质权纠纷时,考生需同步考虑《民法典》第425条与《民事诉讼法》举证责任分配的衔接适用,这种程序法与实体法综合运用的考查方式已成常态。

3. 热点追踪的精准化

命题组对立法动态的响应速度显著加快,2017年3月颁布的《民法总则》在当年试题中即通过“民事法律行为效力”考点予以体现。这种“立法热点当年转化”的命题规律,要求考生建立法规更新监测机制,特别关注两会立法议程与最高人民法院指导性案例。

三、备考策略的优化路径

基于上述分析,考生可构建“三维立体化”备考体系:

1. 知识图谱的建构方法

建议采用“考点溯源法”梳理重点,例如将表见代理考点延伸至《民法典》第172条、相关司法解释及5个经典判例。对于法理学中的“法律解释方法”考点,可制作包含文义解释、体系解释等6种方法的对比表格,标注各方法在近10年真题中的出现频次。

2. 真题训练的进阶策略

实施“三阶真题研习法”:初级阶段(1-2轮)完成知识点标注,统计各考点出现频率;中级阶段(3-4轮)进行命题思路还原,尝试自主命制变形试题;高级阶段(5轮以上)开展跨年度考点串联,如将2017年表见代理与2020年无权代理进行对比研究。

3. 热点预判的机制建设

建立“立法动态追踪档案”,重点关注全国人大立法规划、最高法指导性案例及学术前沿会议。例如针对2025年备考,需特别留意《民法典合同编司法解释》的修订进展及数字经济立法动态。建议每月制作热点简报,标注与考试分析的关联章节。

2017年法硕真题犹如精密设计的法律思维检测器,既检验考生对传统理论的掌握深度,又考察其应对法律变革的敏锐度。在备考过程中,唯有将系统化的知识储备、策略性的真题研习与前瞻性的热点预判有机结合,方能在激烈的竞争中占据制高点。随着法学教育改革的深化,未来的法硕考试必将更加注重法律人的综合素养培育,这既是对考生的挑战,更是法学人才培养质量提升的重要契机。