城市更新已成为当代城市发展的重要命题,其核心在于通过空间重构与功能优化实现城市品质提升。本文以华中科技大学城市规划快题设计为切入点,探讨城市更新背景下空间布局与交通组织的协同策略,为规划实践提供系统性解决方案。

一、城市更新的内涵与快题设计定位

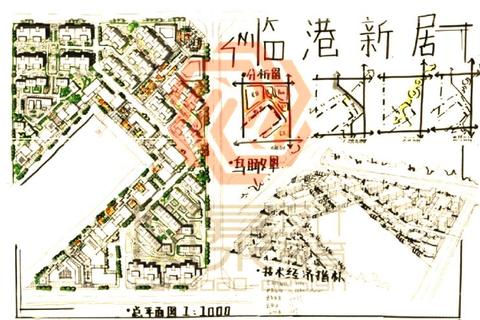

城市更新不仅是物质空间的改造,更是对历史文脉、社会结构、经济活力的系统性重塑。在华中科技大学规划快题中,这类题目常呈现三个特征:基地功能复合化(如居住、商业、文化混合开发)、历史遗存保护需求(如庙宇、传统街巷保留)以及交通瓶颈制约(如旧城区路网承载力不足)。以2019年临港居民点快题为例,要求在75公顷用地中整合居住、商业、文化功能,同时保留7处庙宇建筑群,这对空间布局的秩序性与交通组织的分流能力提出双重挑战。

快题设计的核心矛盾体现在:如何在有限时间内平衡空间效率与文化传承,机动交通与慢行系统,开发强度与环境品质。这要求考生建立"三维协同"思维——竖向空间分层(地下轨道、地面交通、空中连廊)、平面功能分区(核心保护区、弹性开发区)、时间维度分期(近期保留与远期开发衔接)。

二、空间布局的韧性构建策略

1. 历史要素的活化利用

华科快题强调"场所精神传承",要求庙宇等历史建筑成为空间组织的锚点。实践中可采用圈层保护模式:以庙宇为中心划定10-30米绝对保护区,外围设置文化展示区(如渔民博物馆)、商业服务区(特色餐饮),通过轴线连接形成文化廊道。新加坡牛车水历史街区的"肌理分层管控"经验值得借鉴,其建筑立面采用传统工艺修复,内部空间植入现代功能,实现历史与现代的共生。

2. 功能混合的弹性布局

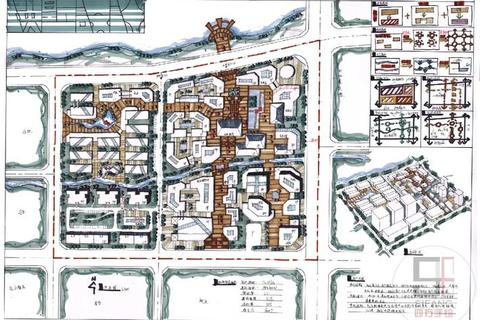

在13公顷详细设计范围内,需采用模块化单元设计:将居住组团(容积率1.8-2.2)、商业街区(容积率2.5-3.0)、公共绿地(占比≥15%)作为基础模块,通过"拼图式"组合适应不同基地形态。武汉黄木岗枢纽的"一核五轴"布局具有参考价值,其以轨道站点为核心,通过商业轴、生态轴、文化轴向周边渗透,形成功能互补的蜂窝状结构。

3. 开发强度的梯度控制

根据《城市规划原理》技术准则,滨水区应设置20米生态缓冲带,住区日照间距系数需≥0.9。快题方案中可通过强度分区图谱实现管控:核心商业区容积率控制在3.0-4.0,过渡区2.0-2.5,滨水低密区≤1.5。上海五角场更新项目中,地下三层空间开发(商业+轨道+停车)使地面容积率降低28%,为历史景观腾挪出视觉通廊。

三、交通组织的分级优化路径

1. 区域交通的疏解与衔接

针对旧城路网承载力不足问题,可借鉴深圳黄木岗的立体化分流模型:上层设置跨线桥解决过境交通,中层通过地面信号灯组织区域循环,下层建设下沉隧道衔接轨道交通。在快题中,需优先确定轨道站点500米辐射圈,设置P+R停车场(1车位/100㎡商业面积),通过接驳巴士串联历史街区。

2. 慢行系统的毛细血管构建

根据《城市道路与交通规划》标准,历史街区步行网络密度应≥8km/km²。可通过三种手法增强连续性:廊道缝合(利用骑楼连接庙宇节点)、节点放大(在交叉口设置口袋公园)、立体渗透(架设观景平台跨越交通干线)。东京涩谷的"Scramble Crossing"设计证明,将人行流线与商业动线叠合可使步行效率提升40%。

3. 静态交通的隐形化处理

在容积率≥2.0的高强度开发区,需采用垂直停车+地下化策略。住区停车场宜布局在建筑阴影区(日照影响半径外),商业区可结合下沉广场设置双螺旋坡道车库。技术经济指标中,停车位配置需满足:住宅1车位/户、商业1车位/100㎡,充电桩占比≥15%。

四、快题设计的实战应对技巧

1. 时间管理的模块化分配

面对4小时快题新规(原6小时),建议采用"334"时间模型:30分钟现状分析(标注庙宇位置、交通堵点)、30分钟方案构思(确定结构轴线、功能分区)、240分钟图纸表达(60分钟总平面、90分钟分析图、30分钟鸟瞰图、60分钟技术指标)。

2. 图纸表达的精准性控制

总平面图需重点突出三级空间序列:历史核心区(用暖色调渲染传统肌理)、功能混合区(冷色调区分居住/商业)、生态缓冲区(绿色系表现滨水绿地)。分析图应包含"双评价"内容:文化遗产敏感性评价(庙宇影响半径)、交通承载力评价(主要交叉口饱和度)。

3. 热点理论的嵌入式应用

在方案说明中可融入国土空间规划(三区三线划定)、15分钟生活圈(公共服务设施覆盖率)、海绵城市(透水铺装≥30%)等政策要求。例如,将社区服务中心布局在庙宇周边300米范围内,既满足生活圈标准,又激活历史空间人气。

城市更新背景下的快题设计,本质是空间资源再配置与交通效能再提升的辩证统一。考生需建立"动态平衡"思维——在历史保护与开发强度之间寻找阈值,在交通效率与人文尺度之间建立纽带。通过对华科历年真题的解析可见,高分方案往往具备三大特征:文化锚点的空间转译(如庙宇轴线控制)、交通分层的立体解构(如地下轨道+地面公交)、指标体系的精准响应(如容积率梯度与停车配比)。未来快题训练中,应加强"政策-空间-技术"三重逻辑的整合能力,这既是应对考试变革的关键,更是塑造可持续城市空间的基石。