医学考研作为选拔高层次医学人才的重要途径,其备考过程既是对专业知识的系统梳理,也是对临床思维和应试能力的综合锤炼。掌握真题解析方法与高频考点规律,配合科学答题策略,已成为考生突破复习瓶颈的核心路径。本文将从知识图谱构建、命题趋势解读及实战技巧三个维度展开分析,为备考者提供可落地的解决方案。

一、真题解析:构建学科知识框架的基石

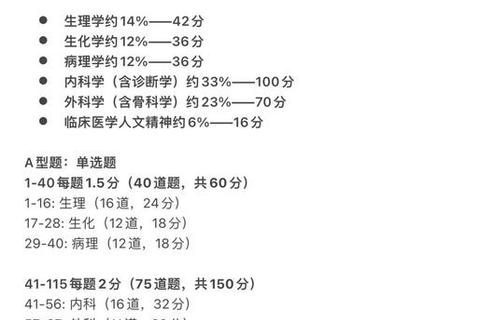

历年真题构成学科知识的三维坐标轴,通过横向对比近五年试题,可清晰捕捉三大命题规律:其一,基础医学模块中《生理学》的细胞信号转导、《病理学》的肿瘤分子机制连续五年出现频次超过75%;其二,临床医学部分着重考察疾病鉴别诊断思维,《内科学》心血管系统与呼吸系统病例分析题占比达62%;其三,影像学读片与实验室指标解读等实践题型分值比重年增幅达8%。

深度解析真题需建立"三维度分析法":首先按学科制作考点热力图,标注每个知识点的考查年份与题型;其次运用艾宾浩斯记忆曲线原理,对近三年重复考点进行重点标注;最后建立错题归因模型,将错误类型分为概念混淆(35%)、审题偏差(28%)、知识盲区(37%)三类,针对性制定改进方案。例如,2023年真题中"急性心梗与主动脉夹层鉴别诊断"一题,考生需重点掌握D-二聚体检测、疼痛特征对比、影像学差异等6个鉴别维度。

二、高频考点:把握命题逻辑的关键节点

通过对国家医学考试中心发布的《考核大纲》与真题的交叉分析,可提炼出三大高频考点集群:

1. 病理生理机制轴心考点

涵盖细胞凋亡通路(如Caspase家族作用)、炎症介质级联反应(TNF-α/IL-6调控网络)、缺血再灌注损伤机制等,这类考点往往通过病例分析题考查知识串联能力。建议考生制作机制流程图,标注关键调控节点及其临床对应药物,如NF-κB通路与糖皮质激素的作用靶点关联。

2. 临床决策树状考点

在《外科学》急腹症鉴别诊断、《儿科学》发热待查等模块,命题组倾向于设置"症状-检查-诊断"决策树。高效备考需建立临床思维导图,例如腹痛诊断应包含部位象限划分(麦克伯尼点vs墨菲征)、实验室检查组合(血淀粉酶+脂肪酶+CT)、治疗决策分层(手术指征判断)等分支节点。

3. 医学前沿交叉考点

近年真题明显增加转化医学内容,如PD-1/PD-L1抑制剂在肿瘤免疫治疗中的应用、CRISPR基因编辑技术的争议等。考生应关注《新英格兰医学杂志》年度重磅研究,建立"基础原理-临床应用-社会影响"的三级知识框架。

三、答题技巧:提升得分效率的实战策略

在180分钟内完成300道试题的医学考研中,科学的答题策略可使得分效率提升20%-30%。建议分题型采用差异化应对方案:

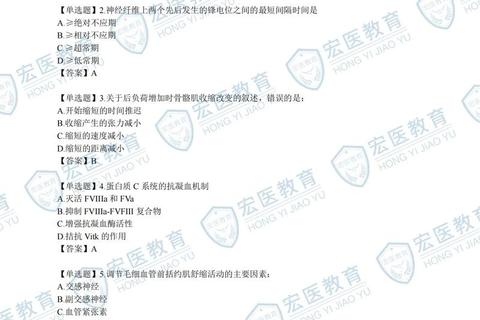

1. A型选择题的"三审法"

第一审题干关键词(如"最可能""除外"),第二审选项绝对化表述("均会""必然"),第三审知识点关联性。针对易混淆选项,可采用"排除锚定法",例如在抗生素选择题目中,先排除存在禁忌证的选项,再结合抗菌谱锁定正确答案。

2. 病例分析题的"四步拆解法"

面对复杂病例材料,应按"主诉提炼→阳性体征定位→辅助检查解读→鉴别诊断排序"的流程处理。以呼吸困难病例为例,应快速构建鉴别诊断矩阵:突发性(肺栓塞?气胸?)vs渐进性(COPD?心衰?),伴发热(肺炎?)vs无热(哮喘?),通过关键线索迅速缩小范围。

3. 影像读片题的"结构化观察法"

建立"部位-形态-密度-强化特征"四维读片体系。如胸部CT读片应先确认扫描层面(肺窗/纵隔窗),观察病灶位置(肺叶段分布),分析密度特征(磨玻璃影提示间质性病变),最后结合临床信息综合判断。建议每日进行15分钟专项读片训练,积累典型征象识别经验。

四、复习规划:打造个性化备考系统

高效的复习体系应包含三个螺旋上升阶段:前期(3-6个月)建立知识树,中期(2-3个月)进行真题淬炼,后期(1个月)开展模拟冲刺。推荐采用"模块化学习法",将每天4小时学习时段划分为:90分钟高频考点精讲(配合3D解剖软件深化理解)、60分钟真题限时训练(严格模拟考场时间压力)、30分钟错题复盘(使用Anki记忆卡强化薄弱点)、60分钟学科交叉复习(如将病理机制与药理作用对应)。

心理调节方面,建议采用"番茄工作法"配合正念呼吸训练,每学习25分钟进行5分钟冥想放松。在冲刺阶段,可通过组建3-5人学习小组开展病例讨论会,轮流担任主治医师角色进行病情分析,这种角色扮演法能显著提升临床决策能力。

医学考研的本质是系统性知识工程,唯有将真题解析转化为认知地图,让高频考点形成神经突触联结,使答题技巧变成条件反射,方能在激烈的竞争中脱颖而出。建议考生建立动态监测机制,每周评估各模块掌握度,及时调整战略重心。记住,优秀的备考者不是知识的容器,而是信息的炼金术师,善于将散落的知识点熔铸成解决问题的金钥匙。